布赖恩·E·哈灵顿和米格尔·安吉尔·雷纳

引言

破坏脑膜完整性的干预后的体位性头痛最常被标记为硬膜穿刺后头痛 (PDPHs)。 该术语已在国际头痛疾病分类中正式采用,并在本节中使用。 然而,硬膜后一词的使用被批评为令人困惑且可能不准确,因此提出了替代术语脑膜穿刺性头痛 (MPH),读者可能会越来越多地遇到这种情况。 同样重要的是要承认,医学文献中提到的“硬脑膜穿刺”实际上描述了硬脑膜蛛网膜的穿刺,并且更正确地称为和认为是“脑膜穿刺”。 不管术语如何,PDPH 为许多临床医生所熟知,他们的实践包括进入蛛网膜下腔的程序。

然而,我们对这种严重并发症的理解仍然令人惊讶地不完整。 本节总结了关于这个熟悉的医源性问题的知识现状,以及与意外或无意的硬脑膜穿刺(分别为 ADP 或 UDP)和硬膜外血贴 (EBP) 密切相关的主题。

历史和当前相关性

作为最早公认的局部麻醉并发症之一,PDPH 有着悠久而丰富多彩的历史。 16 年 1898 月 XNUMX 日,August Bier 博士在第一位成功接受脊髓麻醉的患者身上注意到了这种不良反应(图1)。 比尔观察到:“手术后两个小时,他的背部和左腿变得疼痛,患者呕吐并抱怨剧烈头痛。 疼痛和呕吐很快就停止了,但第二天头痛仍然存在”(斜体字补充)。 接下来的一周,比尔和他的助手奥古斯特·希尔德布兰特博士对自己的脊髓进行了可卡因化实验。 在一个世纪以来对 PDPH 几乎没有改善的描述中,比尔后来直接报告了他在接下来的日子里的经历:“当我从椅子上迅速站起来时,我感到头骨受到非常强烈的压力,并且变得相当头晕。 当我平躺时,所有这些症状立即消失,但当我站起来时,这些症状又回来了。 ......我被迫上床并在那里待了九天,因为我一起床就再次出现所有表现。 ...... 腰椎穿刺 20 天后,症状终于消退了。” 在医学史上,很少有并发症像 PDPH 与脊髓麻醉一样与特定技术密切相关。 采用 1950 世纪初的方法,脊髓麻醉后经常出现严重且长时间的头痛,这给这种方式的发展和接受投下了长长的阴影。 对这些令人不安的症状原因的调查最终得出结论,即它们是由于脑膜中产生的裂隙导致持续性脑脊液 (CSF) 流失所致。 减少脑脊液损失最显着的成功努力是通过使用更小规格的“非切割”针头(正如 XNUMX 年代 Vandam 和 Dripps 以及 Hart 和 Whitacre 分别令人信服地证明的那样)。 尽管在预防方面取得了这些重大进展,但 PDPH 仍然是一种令人沮丧的普遍现象。

对 PDPH 有效治疗方法的广泛研究可以追溯到 Bier 的时代。 然而,20 世纪上半叶的努力虽然通常是密集的和创造性的,但值得怀疑。 在一本旨在全面回顾 1890 年代至 1960 年 PDPH 的专着中,Wallace Tourette 博士及其同事引用了数十种单独且范围广泛的治疗建议,包括静脉注射乙醇、颅骨 X 光检查、交感神经阻滞等干预措施,和脊柱的操纵。 不幸的是,在引入 EBP 之前,没有任何治疗措施可以被描述为随着时间的推移而显着改善。 在 1955 年的教科书《局部麻醉的并发症》中,Daniel C. Moore 博士详细描述了 PDPH 的完整 3 天治疗方案。 他最后指出,未经治疗的轻度至中度头痛通常持续 3 天,但“尽管如此,患者感觉正在尝试解决他的问题。” EBP 是一种非常独特的医疗程序,被证明是治疗 PDPH 的重大突破。 1960 年末,普通外科医生 James Gormley 博士提出了使用自体血“修补”脑膜孔洞的概念。

然而,近十年来,葛姆雷的简短报告基本上没有引起人们的注意,因为对于当时的从业者来说,医源性硬膜外血肿引起了对疤痕、感染和神经损伤的严重担忧。 该程序后来才在麻醉学界普及,并作为真正的硬膜外注射进行,主要是通过 Drs 的工作。 安东尼·迪乔瓦尼和伯德特·邓巴。 EBP 程序在 1970 年代得到进一步完善,因为通常使用的血量增加到 20 mL。 今天,EBP 几乎被普遍用作治疗严重 PDPH 的基石。 直到今天,硬膜穿刺后头痛仍然是一个突出的临床问题。 很大程度上是由于在确定危险因素后对实践进行了修改,脊髓麻醉后 PDPH 的发生率稳步下降,从 Bier 时代的 50% 以上,到 10 年代的 1950% 左右,直到目前的 1% 或可以合理预期的更少。 然而,不幸的是,1.7% 的产科患者在使用 27 号 Whitacre 针进行脊髓麻醉后仍会出现 PDPH,这可能是风险最高的人群。 为了避免脑膜穿刺,硬膜外技术是一种有吸引力的替代脊髓麻醉的方法。

然而,偶尔使用针头或导管的 ADP 是不可避免的(并且可能在超过 25% 的最终发展为 PDPH 的患者中当时未被识别)。 在非产科情况下(例如,层间硬膜外类固醇注射),ADP 率应低于 0.5%。 然而,ADP 是产科麻醉环境中最受关注的问题,该不良事件的发生率约为 1.5%。 使用硬膜外针头经历 ADP 的所有患者中,超过一半最终会出现头痛症状,许多产科人群研究报告 PDPH 发生率为 75% 或更高。 更令人担忧的是,产妇中的 ADP 还与慢性头痛和背痛有关,EBP 可减轻但并未完全消除这种疼痛。 除了麻醉干预外,PDPH 仍然是脊髓造影和诊断/治疗性腰椎穿刺 (LP) 后常见的医源性并发症。 在这些情况下,MPH 的发生率仍然普遍约为 10%,因为从业者经常继续使用大规格的 Quincke 针——考虑到造影剂的粘度和便于及时收集脑脊液,这被认为是必要的。 因此,有证据表明现在大多数 PDPH 病例的起源与麻醉无关。

NYSORA 小贴士

• PDPH 可能带来法医责任风险。

• ADP 可能导致慢性头痛和背痛。

• 有PDPH 风险的麻醉程序需要适当的知情同意。

PDPH 的实际意义通过美国麻醉医师协会封闭索赔项目数据库中的符号来说明,它是涉及产科麻醉、区域麻醉和慢性疼痛管理的最常见的医疗事故索赔之一。 可以说,在获得腰麻和硬膜外麻醉同意时,头痛是最常披露的风险。 这种并发症的潜在严重性需要在涉及可能导致 PDPH 的任何程序的知情同意中纳入。 作为讨论的一部分,还应告知患者症状的正常延迟发作,并给予明确的指示,以便在他们遇到不良反应时及时提供建议或管理。

病理生理学

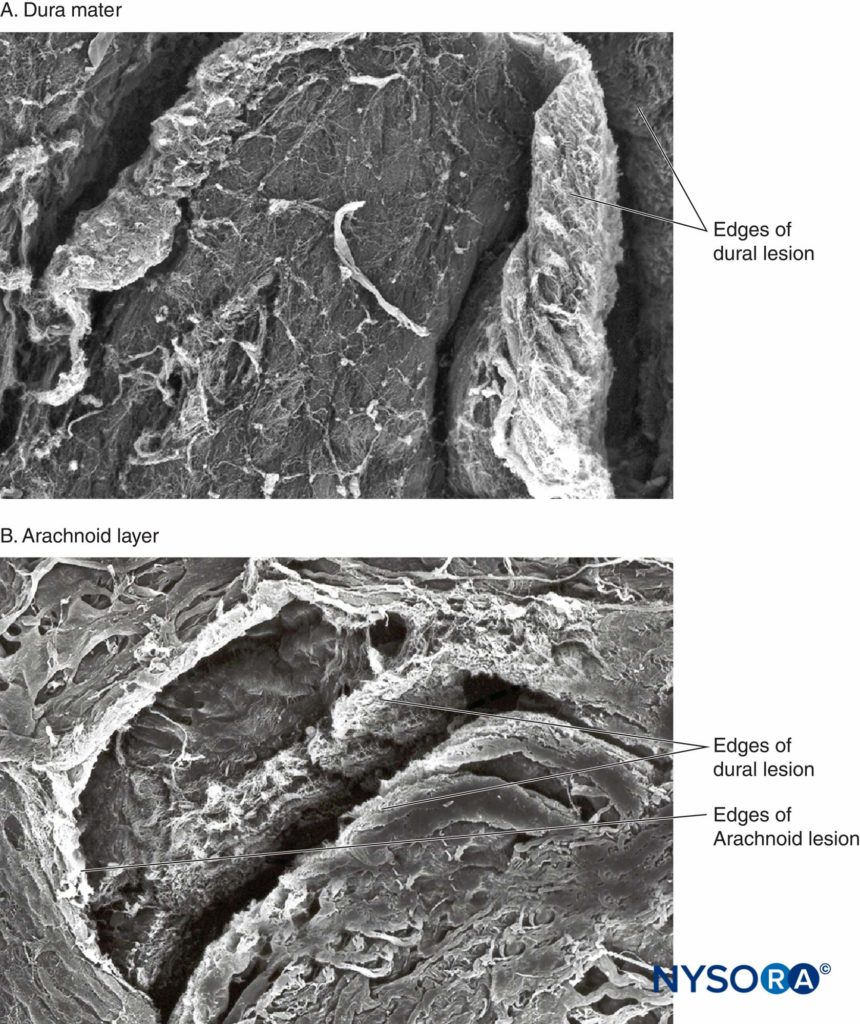

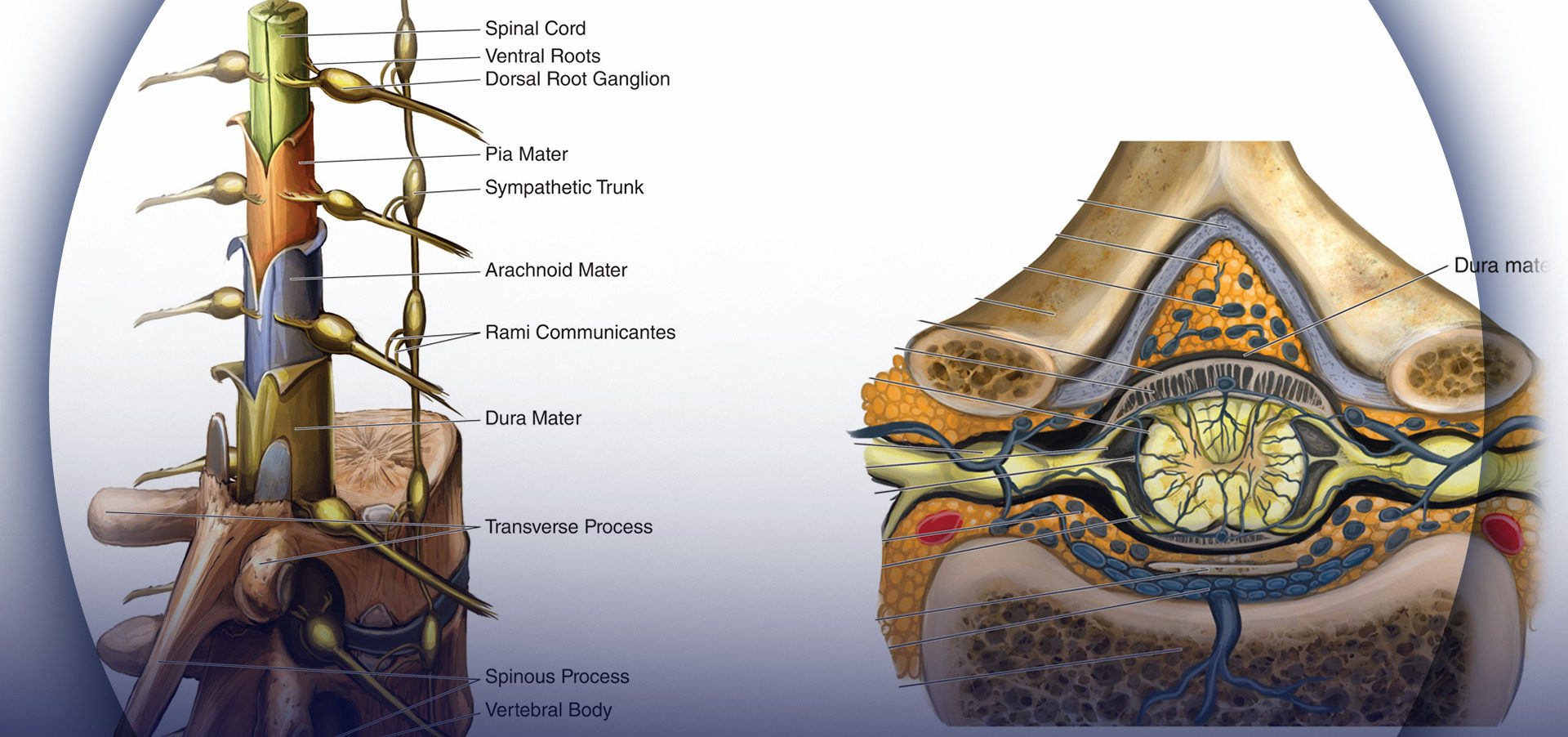

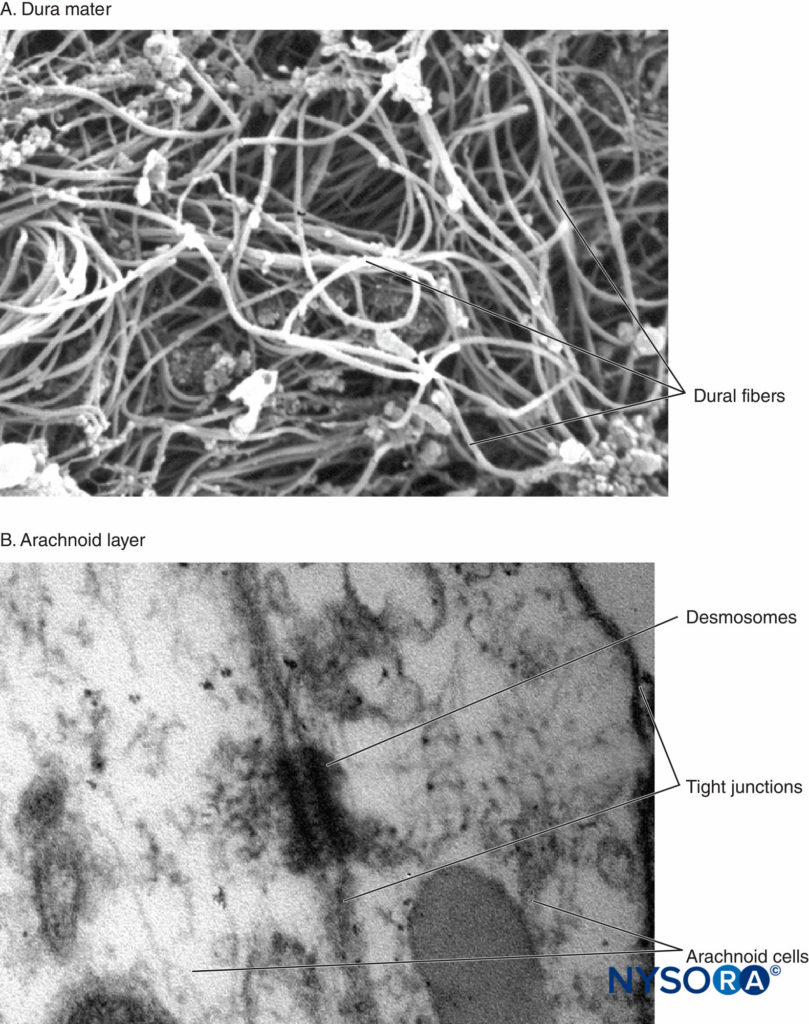

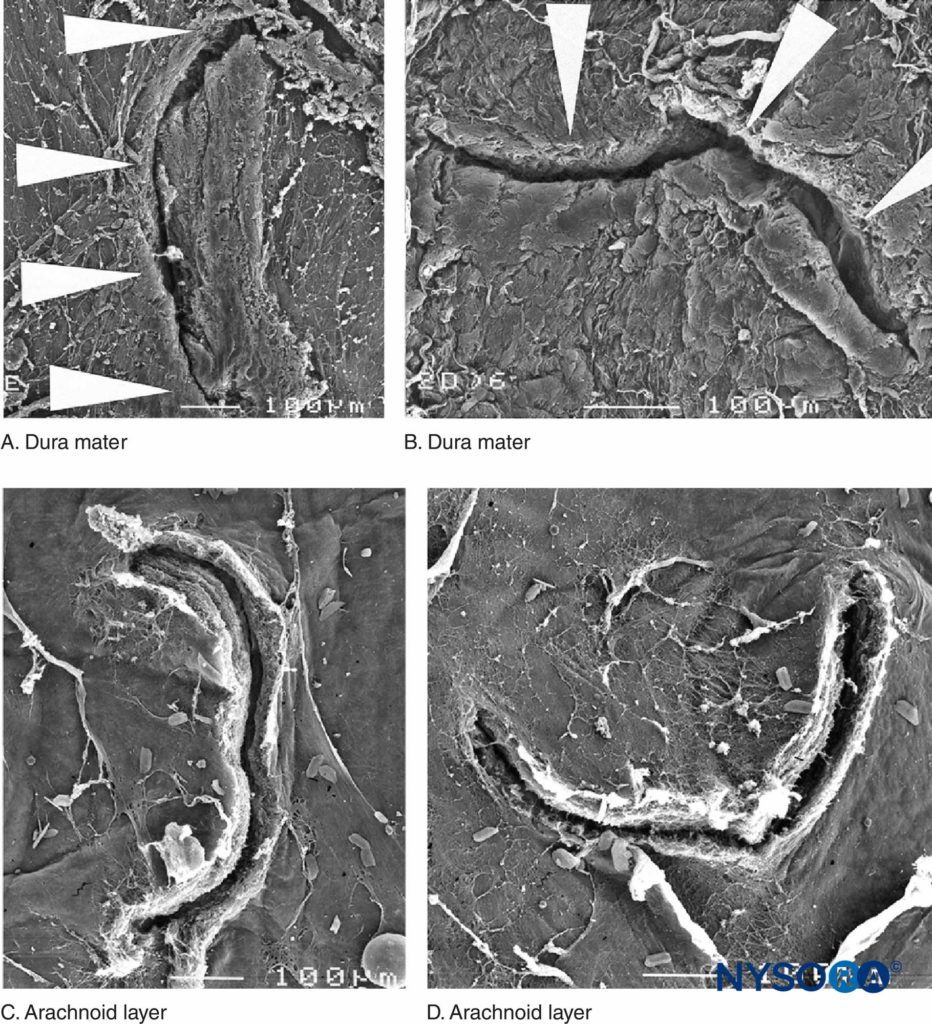

长期以来,人们普遍认为 PDPH 是由正常 CSF 稳态的破坏引起的。 然而,尽管有大量的研究和观察数据,PDPH 的病理生理学仍未完全了解。 脑脊液主要以约 0.35 mL/min 的速率在脉络丛中产生,并通过蛛网膜小室重新吸收。 成人的脑脊液总体积保持在 150 mL 左右,其中大约一半是颅外的,在水平位置时会产生 5-15 cm H2O(直立位置时 40-50 cm H2O)的正常腰椎开放压力。 实验表明,大约 10% 的总 CSF 体积的损失可预测地导致典型 PDPH 症状的发展,这些症状随着这种缺陷的重建而迅速消退。 人们普遍认为 PDPH 是由于脑膜持续渗漏导致 CSF 丢失所致。 在这方面,据推测,在症状的产生中,细胞蛛网膜(包含频繁的紧密连接和闭塞连接)可能比更具渗透性和无细胞的硬脑膜更重要。 在新鲜尸体中,Reina 等人研究了由不同脊椎针和不同斜面方向产生的人类硬膜囊损伤。 硬脑膜的厚度约为400 μm,由随机分布的纤维组成,排列成80个同心圆层,称为硬脑膜层,而蛛网膜层的厚度约为40 μm1(图2).

图2。 A: 人脊髓硬脑膜。 随机方向的胶原纤维。 扫描电子显微镜。 放大倍率 x6500。 经 Dittmann M、Reina MA、López García 许可转载 A:使用扫描电子显微镜观察硬脊膜的新结果。 麻醉师。 1998 年 47 月;5(409):413-XNUMX。 B: 人脊髓蛛网膜层。 蛛网膜细胞。 透射电子显微镜。 放大倍数 x150000。 经 Reina MA1、Prats-Galino A、Sola RG 等人许可转载:人类脊膜蛛网膜层的结构:调节硬膜囊通透性的屏障。 Rev Esp Anestesiol Reanim。 2010 年 57 月;8(486):492–XNUMX。

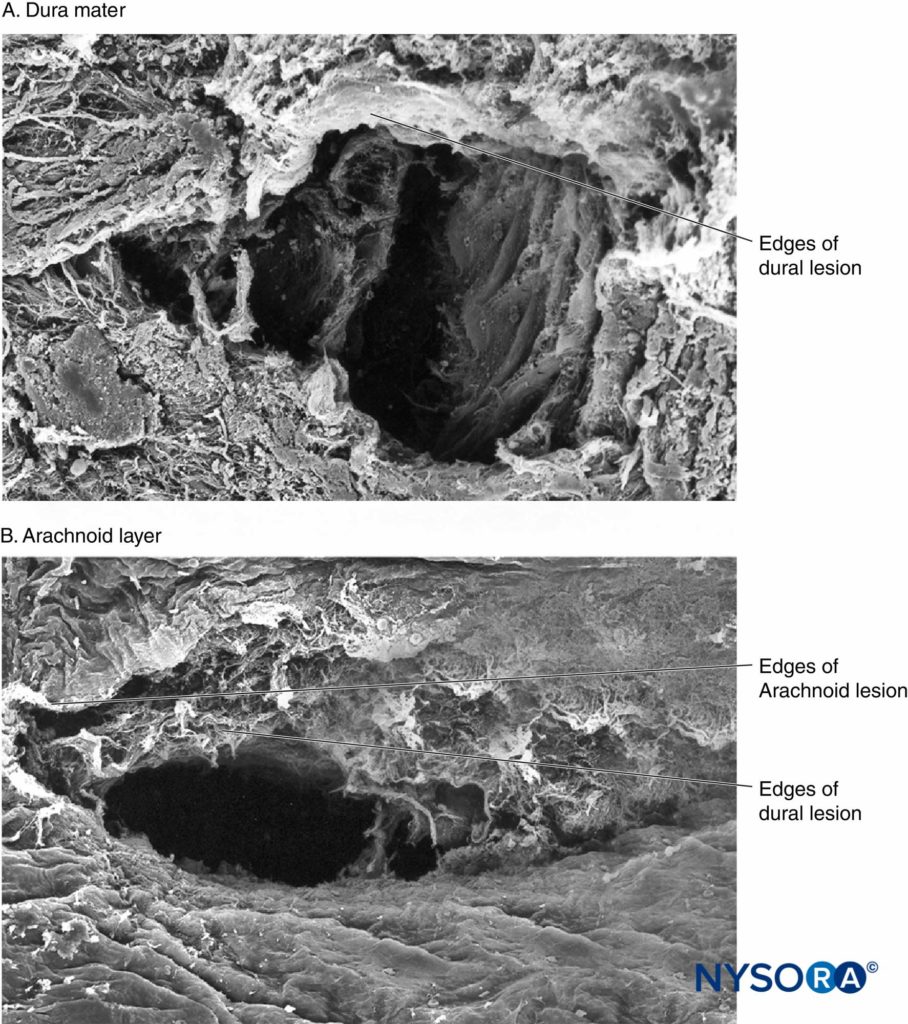

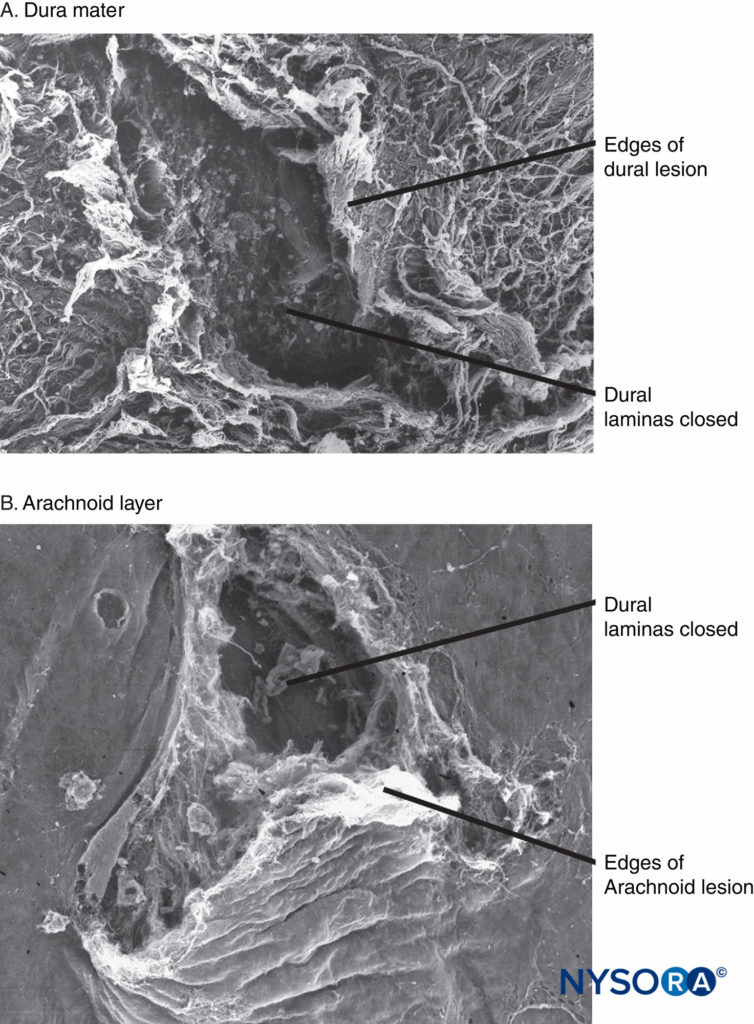

最近,这些作者报道了蛛网膜层在闭合硬脑膜和蛛网膜病变中的可能重要性。 蛛网膜可能表现出与硬脑膜相关的组织闭合,因为它的主要功能是充当屏障; 因此,它可能缺乏硬脑膜层的弹性特性。 蛛网膜层限制了液体的流出,因此通过穿刺孔口流失的脑脊液量可能与蛛网膜病变闭合的速度有关。数字3 至 6).

图4。 由 22 号 Quincke 针产生的人类硬脑膜蛛网膜病变。 扫描电子显微镜。 放大倍数×100。 甲和乙: 硬脑膜表面。 C和D: 蛛网膜表面。 (经 Reina MA、López A、Badorrey V 等人许可转载:腰椎穿刺过程中 22 号 Quincke 脊髓针产生的硬脑膜蛛网膜病变。J Neurol Neurosurg Psychiatry。2004 年 75 月;6(893):897–XNUMX。 )

图5。 由 25 号 Whitacre 针产生的人类硬脑膜蛛网膜病变。 扫描电子显微镜。 放大倍数×200。 A: 硬脑膜表面。 B: 蛛网膜表面。 (经 Reina MA、López-García A、de Andrés-Ibáñez JA 等人许可转载:Quincke 斜切针和 Whitacre 针在人体硬脑膜中产生的病变的电子显微镜检查。Rev Esp Anestesiol Reanim。1997 年 44 月;2( 56):61-XNUMX)

图6。 人脊髓硬脑膜。 由 25 号 Whitacre 针产生的硬脑膜蛛网膜病变。 扫描电子显微镜。 放大倍数×200。 A:硬脑膜表面。 B:蛛网膜表面。 (经 Reina MA、de Leon-Casasola OA、Lopez A 等人许可转载:通过扫描电子显微镜评估由 25 号 Quincke 和 Whitacre 针产生的硬脑膜损伤的体外研究。Reg Anesth Pain Med. 2000 Jul- 25 月;4(393):402–XNUMX。)

因此,已提出解剖学支持的术语脑膜穿刺头痛 (MPH) 作为相当模糊的硬脑膜穿刺后头痛 (PDPH) 的替代方案。 蛛网膜在这种疾病中的明显作用进一步质疑了许多已发表的涉及离体硬脑膜体外研究的重要性。 脑脊液低血压引起头痛的实际方式有些争议,目前归因于双峰机制,包括颅内支持的丧失和脑血管舒张(主要是静脉)。 减少的浮力支撑被认为会使大脑在直立位置下垂,从而导致对颅内疼痛敏感结构(硬脑膜、颅神经、桥静脉和静脉窦)的牵引和压力。 腺苷介导的血管舒张可能继发于颅内脑脊液减少(根据 Monro-Kellie 假设,即颅内容量必须保持恒定),并且反射性继发于颅内血管的牵引。 多个神经通路参与产生 PDPH 的症状。 这些包括额头痛的三叉神经眼支(颅神经 [CN] V1),枕骨痛的颅神经 IX 和 X,以及颈部和肩部疼痛的颈神经 C1-C3。 恶心归因于迷走神经刺激 (CN X)。 听觉和前庭症状继发于脑脊液和外淋巴之间通过耳蜗导水管的直接交流,这导致内耳的外淋巴压力降低以及内淋巴和外淋巴之间的不平衡。 严重的视觉障碍被认为是供应眼外肌(CN III、IV 和 VI)的神经的短暂性麻痹。 在这里,外直肌最常受累,这归因于外展神经(CN VI)的长而脆弱的颅内过程。 三叉神经 (CN V)、面部 (CN VII) 和听觉 (CN VIII) 神经的其他不太常见的颅神经麻痹也有报道。

临床表现和特征

尽管已经描述了许多临床变异,但大多数 PDPH 病例的特征在于其典型的发病、表现和相关症状。

NYSORA 小贴士

大多数 PDPH 病例在

• 发作——通常延迟,但在 48 小时内

• 表现——对称性双侧头痛

• 相关症状——更可能是剧烈头痛

发病

症状发作通常延迟,头痛通常在 12-48 小时内开始,脑膜穿刺后很少超过 5 天。 在他们具有里程碑意义的观察性研究中,Vandam 和 Dripps 报告了 3% 的可获得此类数据的患者在脊髓麻醉后 84.8 天内出现头痛症状。 最近,Lybecker 及其同事对连续 75 例脊髓麻醉后的 PDPH 患者进行了详细分析(主要使用 25 号切割针头)。 虽然他们的患者在脑膜穿刺后的第一个小时内没有出现症状,但 65% 的患者在 24 小时内出现症状,92% 的患者在 48 小时内出现症状。 在椎管内手术后 1 小时内出现症状,怀疑是脑积气,尤其是在使用空气的硬膜外失去阻力技术的情况下。 PDPH 发病异常延迟的偶发报告强调了在评估体位性头痛时寻求中央椎管内固定器病史的重要性。

企业介绍

PDPH 的主要特征是其姿势性质,在直立位置时头痛症状会恶化,而卧床时头痛症状会减轻或至少有所改善。 国际头痛协会 (IHS) 诊断标准进一步将这种体位质量描述为在坐或站 15 分钟内恶化,在躺下 15 分钟内改善。 头痛总是双侧的,分布在额部 (25%)、枕部 (27%) 或两者兼有 (45%)。 头痛通常被描述为“迟钝/疼痛”、“悸动”或“压力型”。 头痛症状的严重程度是一个对治疗有重要影响的特征,患者之间差异很大。 尽管没有普遍接受的严重程度量表,但一种实用的方法是让患者使用 10 点模拟量表简单地评估他们的头痛强度,1-3 分为“轻度”、4-6 分为“中度”和 7-10 “严重的。” Lybecker 等人进一步根据身体活动的限制、卧床的程度以及相关症状的存在对患者进行分类。 使用这种分类系统,他们前瞻性地确定脊髓麻醉后 11% 的 PDPH 病例为轻度,23% 为中度,67% 为重度。

相关症状

PDPH 的 IHS 标准要求头痛至少伴有以下症状之一:颈部僵硬、耳鸣、听觉减退、畏光和恶心。 然而,这些标准可能需要重新审视,因为已经注意到许多患者(在最近的一项研究中为 29%)在没有任何症状的情况下患有 PDPH,除了头痛本身。 可以说,头痛越严重,就越容易伴有相关症状。

NYSORA 小贴士

PDPH 的 IHS 标准如下:

• 至少伴有以下症状之一的头痛:

• 颈部僵硬

• 耳鸣

• 听力减退

• 畏光

•恶心

最常见的相关症状是恶心,大多数患者可能会报告(尤其是在特别询问时),并可能导致呕吐。 颈部和肩部的疼痛和僵硬也很常见,几乎有一半患有 PDPH 的患者。 不常见的是,患者可能会出现听觉或视觉症状,并且任何一种风险似乎都与针头大小直接相关。 在 Vandam 和 Dripps 的 PDPH 大型观察性研究中,0.4% 的患者出现听觉和视觉症状。 听觉症状包括听力丧失、耳鸣,甚至听觉过敏,并且可以是单侧的。 有趣的是,即使在没有 PDPH 的情况下,亚临床听力损失,尤其是在较低频率的听力损失,在脊髓麻醉后也很常见。 与听觉功能密切相关的前庭功能障碍(头晕或眩晕)也可能发生。 视力问题包括视力模糊、调节困难、轻度畏光和复视。 与始终为双侧的头痛主诉不同,近 80% 的继发于脑膜穿刺的复视发作涉及单侧颅神经麻痹。

风险因素

PDPH 的危险因素可大致分为患者特征和手术细节。

患者特征

对 PDPH 风险影响最大的患者特征是年龄。 在 10 岁以下的儿童中很少报道,PDPH 在青少年和 20 岁出头的发病率最高。 然后发病率随着时间的推移而下降,在 50 岁以上的患者中发病率要低得多。 性别也是一个重要的风险因素,与年龄匹配的男性受试者相比,未怀孕的女性患 PDPH 的风险大约是其两倍。 虽然尚未令人信服地阐明这种性别差异背后的病因,但已经提出了许多生理学、解剖学、社会学、知觉和行为学的解释。

NYSORA 小贴士

与患者相关的 PDPH 主要危险因素包括:

• 年龄:在 10 岁以下的患者中并不常见。 发病高峰在青少年和 20 岁出头。

• 性别:未怀孕女性的风险是同龄男性的两倍。

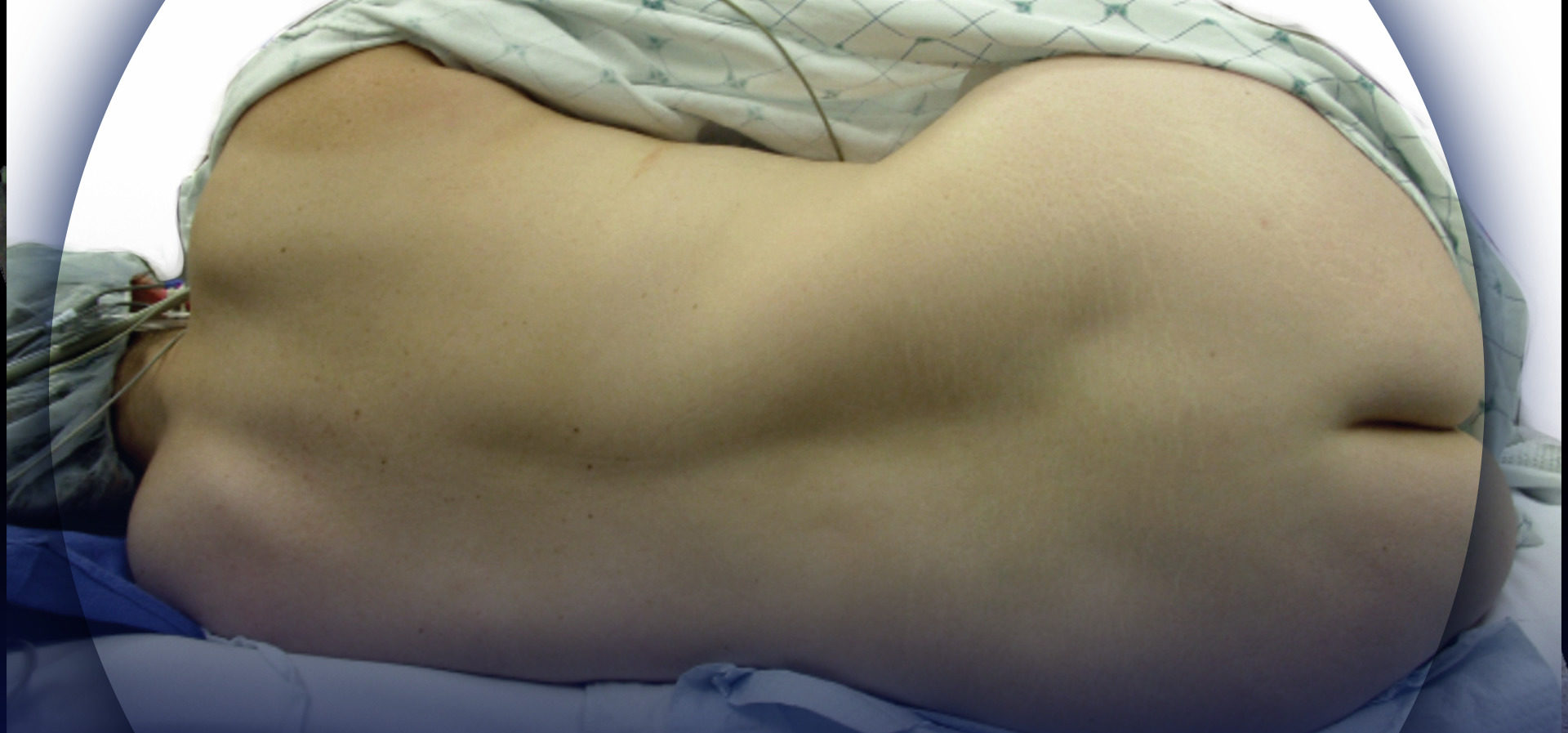

怀孕传统上被认为是 PDPH 的危险因素,但这种考虑在很大程度上反映了年轻女性队列以及妊娠人群中 ADP 的高发病率。 尽管存在争议,但据报道,在第二产程期间推动,被认为会促进脑脊液通过脑膜孔的损失,但据报道会影响 ADP 后 PDPH 的风险。 Angle 及其同事指出,在经历过 ADP 的患者中,累计下压持续时间与发生 PDPH 的风险相关。 41 他们还发现,完全避免推动(在进入第二产程之前进行剖宫产)的患者有PDPH 的发生率 (10%) 远低于推动者 (74%)。 此外,他们注意到推动者和不推动者之间对 EBP 治疗 PDPH 的要求存在显着差异(81% 对 0%)。 体重指数(BMI)似乎是一个混合风险因素。 病态肥胖对中央神经轴手术提出了明显的技术困难,增加了多针通过和 ADP 的可能性。 然而,据报道,低 BMI 是 PDPH 的独立危险因素,而高 BMI(即肥胖)实际上可能会降低风险,这可能是由于腹内压增加的有益影响。 最近,一项回顾性分析报告称,吸烟与 PDPH 风险降低有关。 希望这一观察结果将促进对 PDPH 症状机制和药物治疗方案的进一步了解。 硬膜穿刺后头痛似乎与其他头痛有有趣的关联。 已观察到在 LP 前一周内报告有头痛的患者 PDPH 发生率较高。 在进一步的分析中,只有那些患有慢性双侧紧张型头痛的人被发现风险增加。 单侧头痛或偏头痛病史与 PDPH 风险增加无关。 在一项小型试点研究中,作为偏头痛的一个因素,月经周期并不影响 PDPH 的发生率。 既往有 PDPH 病史的患者,尤其是女性,在腰麻后出现新 PDPH 的风险似乎增加。 在硬膜外手术中,有 ADP 病史的患者发生另一种 ADP(以及随后的 PDPH)的风险略有增加。

程序细节

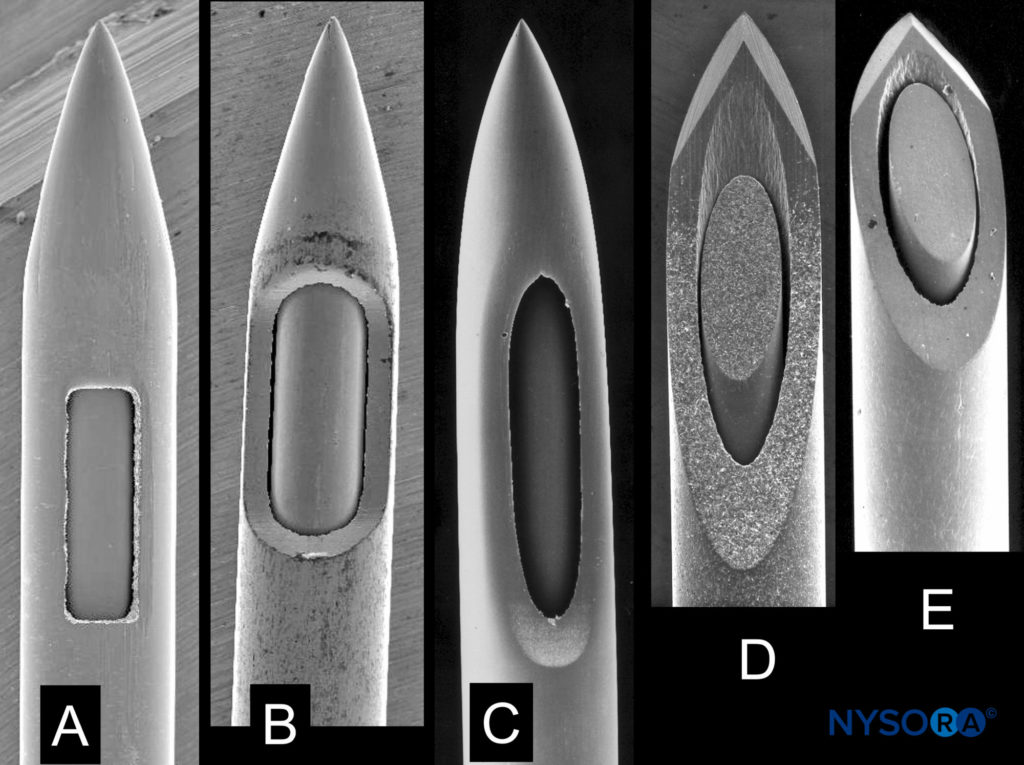

针头尺寸和尖端设计是与 PDPH 相关的最重要的程序因素。 针头大小与 PDPH 的风险直接相关。 用较大的针头进行脑膜穿刺与 PDPH 的发生率更高、头痛更严重、相关症状更多、症状持续时间更长以及更需要明确的治疗措施有关。 针尖设计也是一个主要影响因素,与相同规格的“切割”(通常是 Quincke)针相比,“非切割”针明显与降低 PDPH 的发生率相关。图7)。 一般来说,非切割针的开口从锥形(“铅笔尖”)尖端向后缩,包括 Whitacre、Sprotte、European、Pencan 和 Gertie Marx 针。 除了这个有点令人困惑的术语之外,非切割针有时仍被错误地称为“无创伤”针,尽管电子显微镜显示这比切割针在硬脑膜中产生更多的创伤性撕裂(可能导致更好的炎症愈合反应) )。 针头尺寸对 PDPH 风险的影响似乎对于切割针最大(换句话说,切割针在 22 号和 26 号之间看到的 PDPH 发生率的降低比非切割针更大)。 插入斜面平行于脊柱长轴的切割针可显着降低 PDPH 的发生率。 多年来,这种观察归因于纵向定向硬脑膜纤维的扩散而不是切割。 然而,扫描电子显微镜显示硬脑膜由许多层同心定向的纤维组成,现在认为针斜面插入的重要性是由于脑膜的纵向张力,特别是在直立位置,以及它对脑脊液的影响通过具有不同方向的孔泄漏。

图7。 不同厂家的针外径相同。 A: 惠特克类型。 B: 脊柱型。 C: Sprotte 类型。 D、E: Quincke类型。 扫描电子显微镜。 放大倍数×40。 (经 Reina MA 许可转载:局部麻醉和疼痛医学功能解剖图谱。海德堡:施普林格;2015 年。)

NYSORA 小贴士

• 与设备相关的最重要的PDPH 风险细节是针规(更大> 更小)和针尖设计(切割> 非切割)。

毫不奇怪,操作员的经验/舒适度/技能似乎是发展 PDPH 的重要因素。 大量脑膜穿刺(通常与缺乏经验相关)已被证明会增加 PDPH 的发生率。 De Almeida 等人指出,当没有经验的提供者进行 LP 时,PDPH 的发生率更高。 当居民进行硬膜外手术时,ADP 的发生率一直较高。 夜间手术的 ADP 风险似乎也更高,这强烈表明操作员疲劳的重要贡献。 一些操作细节似乎不会影响 PDPH 的发生率,包括脑膜穿刺时的患者体位、脊髓麻醉期间的“流血”、在脊髓阻滞中添加阿片类药物以及切除的 CSF 量(对于诊断目的)。

预防

尽管预防最简单地被认为是预防 PDPH 的任何症状,但在临床背景下,这个问题看似复杂。 重要的是要认识到,重要的“预防”可能包括许多其他终点,例如严重 PDPH 的发生率降低、症状持续时间更短或对 EBP 的需求减少。 不幸的是,尽管这个问题具有明显的相关性,但预防措施的总体证据质量通常很弱。

一般措施

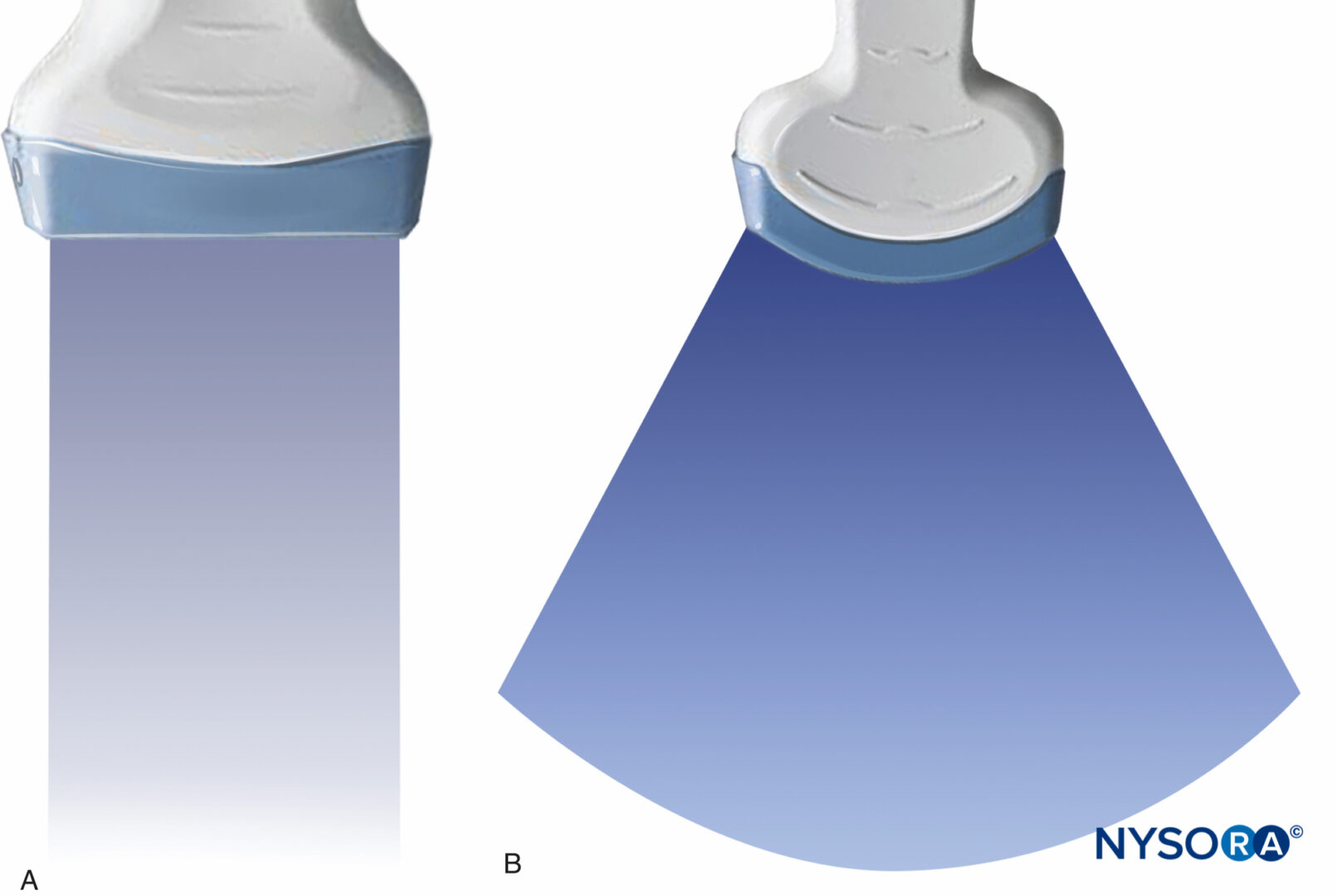

与所有区域技术一样,适当的患者选择对于减少并发症至关重要。 由于年龄是一个主要风险因素,因此应权衡 40 岁以下患者的脊髓麻醉适应症与 PDPH 的风险,除非其益处足够令人信服(例如在产科人群中)。 从业者(和患者一样)也可能希望仔细考虑那些有 ADP 或 PDPH 病史的人(尤其是女性)的中枢神经技术。 其他与患者相关的因素(如肥胖)应根据具体情况考虑,权衡 PDPH 的风险与区域麻醉的益处。 虽然只是最近才用于椎管内技术,但使用超声进行区域麻醉在降低 PDPH 风险方面具有一定的前景。 超声可以减少局部手术所需的穿刺次数,并已被证明可以准确预测硬膜外腔的深度。 正在进行进一步的研究以确定超声降低 ADP 和 PDPH 发生率的潜力。 虽然已经尝试和研究了多种药物来预防 PDPH,但各种策略的功效仍不清楚。 例如,最近在随机对照试验 (RCT) 中显示静脉注射地塞米松可降低但不影响甚至增加 PDPH 的风险。

最近对预防 PDPH 的药物治疗的审查仅确定了 10 项 RCT 进行审查。 主要结果,任何严重程度的 PDPH 患者数量减少,受到鞘内注射硫酸吗啡或芬太尼、口服咖啡因、直肠消炎痛或静脉注射地塞米松的影响。 尽管硬膜外注射吗啡(相对风险 [RR] 0.25)、静脉注射 cosyntropin(RR 0.49)和静脉注射氨茶碱(0.21 小时 RR 48)可以降低 PDPH 的发生率,但每种方法的益处仅在一项单项研究。 无论如何,尽管缺乏证据,药物措施——尤其是咖啡因——继续被广泛使用,以期降低脑膜穿刺后 PDPH 的发生率或严重程度。 然而,尚未独立证实对 PDPH 的药物预防,并且使用的各种方案与不良事件有关。

最近对美国麻醉师的一项调查报告称,相当多的人继续建议卧床休息和积极的口服和静脉补液作为预防 PDPH 的措施。 然而,对硬脑膜穿刺后卧床休息与早期活动的文献的系统评价未能显示卧床休息有益的任何证据,并表明早期活动可能实际上降低了 PDPH 的风险。 值得注意的是,美国麻醉师在卧床休息方面的做法与英国产科病房的做法不同,英国的一项调查表明,75% 的英国顾问鼓励在 ADP 后尽早动员以预防 PDPH。 同样,在一项随机前瞻性试验中,LP 后增加口服水合作用未能降低 PDPH 的发生率或持续时间。 总之,目前没有证据支持建议卧床休息和积极补水预防 PDPH 的常见做法。

NYSORA 小贴士

• 没有证据支持建议卧床休息和积极补水预防PDPH 的普遍做法。

脊柱技术

针的选择对于降低 PDPH 的发生率至关重要。 鉴于针规与 PDPH 之间的密切关联,脊柱手术应使用尽可能最小规格的针头。 然而,应该承认的是,极小规格的针头可能更难以放置,CSF 回流缓慢,可能与多个无法识别的硬脑膜穿刺有关,并且可能导致更高的阻滞失败率。 注意针尖设计是降低腰麻PDPH风险的另一个重要技术手段。 如果可用,应常规使用非切割针,因为它们似乎以较低的总体成本与较少的不良事件相关。 这些因素通常使 24 至 27 号非切割针成为脊髓麻醉的理想选择。 如果使用尖端针,斜面应平行于脊柱的长轴(图7).

在 CSF 采集后但在拔针前更换管心针已被证明是降低 LP 后 PDPH 发生率的有效方法。 在一项对 600 名使用 21 号 Sprotte 针进行手术的患者进行的前瞻性随机研究中,更换管心针可将 PDPH 的发生率从 16.3% 降低到 5.0% (p < .005)。 从理论上讲,这种安全简单的操作可以减少芯吸蛛网膜链延伸穿过硬脑膜的可能性。 然而,在最近一项对 630 名使用 25 号 Quincke 针进行脊髓麻醉的患者进行的研究中,更换管心针并不会影响 PDPH 的发生率。 这些结果的差异可能与所使用的针规以及腰椎穿刺(脑脊液引流)和脊髓麻醉(麻醉剂注射)技术之间的根本差异有关。 与使用类似规格的针头的单剂量脊髓技术相比,一些人报告说,连续脊髓麻醉 (CSA) 与 PDPH 的发生率惊人地低有关。

这一观察结果归因于对导管的反应,这可能促进更好地密封脑膜中的裂口。 当需要调整脊椎药物且手术持续时间不确定时,带有小规格针头和导管(“微导管”)的 CSA 是一种有吸引力的选择,但目前在美国无法使用微导管,因为 CSA 导致 PDPH 的风险仍然令人担忧当使用大约 20 号“宏导管”时。 出于这个原因,尽管该技术可能具有临床优势,但几乎只在低风险人群中研究了故意 CSA。 如前所述,一项 RCT 证明氨茶碱可降低 PDPH 的发生率。 在脊髓麻醉下接受剖宫产的患者在脐带夹闭后随机接受静脉注射氨茶碱(1 mg/kg)或安慰剂。 术后 48 小时,接受氨茶碱治疗的 3 名患者中有 60 名 (5%) 与对照组 14 名患者中有 60 名 (23.3%) 发生 PDPH。 两组中均无患者需要 EBP。

硬膜外技术

虽然硬膜外的选择是有限的,尤其是导管技术,但使用最小的可行硬膜外针头可以降低 ADP 后发生 PDPH 的风险。 据报道,简单地将硬膜外针头的尺寸从 16 号减小到 18 号,就可以将 PDPH 的发生率从 88% 降低到 64%。 长期以来,使用阻力丧失技术识别硬膜外腔的空气与液体问题一直是争议的根源。 每种方法都有公认的优点和缺点,但都没有令人信服地证明可以降低 ADP 的风险。 在这种情况下,预计操作者的偏好和经验会强烈影响性能,并且当麻醉师自行决定选择介质时,注意到 ADP 的较少实例说明了这一因素的最重要的意义。 硬膜外穿刺针的斜角方向仍然存在争议。

Norris 等人发现,当针斜面平行于脊柱长轴时,ADP 后中重度 PDPH 的发生率仅为 24%(相比之下,垂直插入时为 70%)。 这导致平行组患者的治疗性 EBP 减少(p < .05)。 然而,这种技术需要将针头旋转 90° 以进行导管放置。 似乎一些关于平行针插入的问题(横向针偏差、导管插入困难和针旋转导致的硬脑膜损伤)是从业者更关心的问题。 对美国麻醉师进行的一项调查中,大多数受访者 (71.3%) 更愿意插入硬膜外针头,其斜面垂直于脊柱长轴(与预期的导管行进方向一致)。 据报道,联合脊髓硬膜外 (CSE) 技术与 PDPH 的低发生率相关。 在提供脊髓麻醉剂的优点的同时,与传统的硬膜外镇痛相比,CSE 似乎没有增加 PDPH 的发生率或对 EBP 的需求。 这种观察可能是由于几个因素,包括成功使用极小(例如,27 号)非切割脊髓针和硬膜外输注提供的填塞物的能力。

降低 ADP 后 PDPH 风险的措施

在最有可能发生严重 PDPH 的情况下,预防的风险收益比应该是最有利的。 因此,大多数降低 ADP 后 PDPH 风险的努力都在产科患者群体中。 以下材料中讨论的几种预防措施值得考虑,并已单独或组合使用。 然而,由于并非所有经历过 ADP 的患者都会发生 PDPH,而且只有一部分患者需要使用 EBP 进行最终治疗,因此在这方面仍需谨慎对待。 应该承认,接下来讨论的所有措施的有效性是值得商榷的。 因此,至关重要的是,在发现 ADP 的情况下,至少要清楚地告知这些患者发生 PDPH 的高风险,并每天对其进行随访直至出院(如果在 48 小时内出院,则在家中打电话)。

更换管芯

虽然没有任何研究支持在 ADP 设置中使用管心针更换技术,但更换管心针是降低 LP 后 PDPH 发生率的简单有效的方法。 鉴于这种操作的无害性,如果不采取其他预防措施,在发生 ADP 的情况下,似乎没有理由在硬膜外穿刺针移除之前不更换管心针。

蛛网膜下腔盐水

有限的证据表明,ADP 后蛛网膜下腔注射无菌无防腐剂盐水可能与 PDPH 发生率和 EBP 需求的显着降低有关。 在一项小型研究 (n = 43) 中,通过硬膜外针头立即注射 10 mL 生理盐水可显着降低 PDPH 的发生率(32%,而在

一个匹配的对照组)并导致对 EBP 的需求显着减少(p = 0.004)。 生理盐水的注射和脑脊液的再注射被推测在通过维持脑脊液体积来预防 PDPH 中很重要。

然而,鉴于脑脊液再生速度相对较快,ADP 后注射液体的好处实际上可能在于防止蛛网膜的芯吸链(如在 LP 后更换管心针所建议的那样)。 需要进一步调查这个问题。

静脉注射促红细胞生成素

如前所述,没有令人信服的证据表明全身药理学措施对预防 PDPH 有益。 然而,基于多种理论机制,促肾上腺皮质激素(促肾上腺皮质激素,ACTH)及其类似物长期以来一直用于治疗PDPH。 Hakim 最近报道了 90 名出现 ADP 的产妇在分娩后 1 分钟随机接受 30 mg cosyntropin 或静脉注射生理盐水。 cosyntropin 组 PDPH 和 EBP 的发生率为 33% 和 11%,而生理盐水组为 69% 和 30%。 没有严重反应与使用 cosyntropin 相关。 这些有限的数据令人鼓舞,但需要通过进一步的研究来支持。

限制/避免推动

在 ADP 的情况下,限制第二产程的持续时间(通常为 30-60 分钟)并避免此时推挤可能会降低 PDPH 的风险。 虽然这些措施在英国产科单位并不罕见,但这种管理在美国实践中很少见。

鞘内导管

在产科进行 ADP 后,Russell 指出,至少两次额外尝试硬膜外放置的发生率为 41%,第二次硬膜穿刺的风险为 9%。 在 ADP 后立即放置鞘内导管 (ITC) 的优点是能够快速提供脊柱镇痛以及在具有挑战性的临床情况下消除另一个 ADP 的可能性。 然而,必须权衡使用 ITC 的潜在好处和容易意识到的风险(意外使用、误用和感染)。 尽管证据极为有限,但也有人提议使用 ITC 来降低 ADP 后发生 PDPH 的风险。 ITC 获益的机制尚不清楚,但可能是由于对导管的反应,炎症或水肿阻止了移除后进一步的 CSF 丢失。 Ayad 及其同事在 ADP 之后放置并维护了一个 ITC 24 小时。 在他们的产科人群中,导管置入导致 PDPH 发生率仅为 6.2%,在这种情况下预期发生率超过 50%。 然而,这种令人印象深刻的 PDPH 发病率降低通常没有被复制。 最近对九项研究的荟萃分析得出结论,ADP 后的 ITC 插入未能在统计学上降低 PDPH 的发生率 (RR = 0.82, 95% CI 0.67–1.01, p = .06),但确实显着减少了对 EBP 的需求(RR = 0.64, 95% CI 0.49-0.84, p = 0.001)。 应该指出的是,在导管留在原位少于 24 小时的研究中,通常没有报告益处。 还有初步数据表明,在移除前立即通过 ITC 注射不含防腐剂的盐水可以进一步降低 PDPH 的发生率。 由于一些公认的和其他可能的好处,在过去十年中,ADP 之后的 ITC 使用率明显增加。 最近对美国、英国和澳大利亚实践的调查表明,产科患者 ADP 后常规鞘内插管的发生率分别为 18%、28% 和 35%。 尽管 ITC 的使用变得越来越普遍,但在 ADP 之后重新尝试在相邻间隙进行硬膜外麻醉仍然是首选措施。 如果可以成功放置硬膜外导管,则已经使用了几种硬膜外方法以希望降低 PDPH 的发生率和严重程度。

硬膜外生理盐水

关于硬膜外生理盐水的努力包括推注(通常约 50 mL 作为单次或重复注射)和连续输注技术(通常在 600 小时内 1000-24 mL)。 由于这些措施是资源密集型的,并且可能只会延迟不可避免的症状发作,因此它们通常不会持续超过 36 小时。 在一项大型分析 (n = 241) 中,Stride 和 Cooper 报告说,PDPH 的发生率从保守治疗对照组的 86% 降低到硬膜外生理盐水输注的 70%。 Trivedi 及其同事指出,在完成产科手术后接受单一预防性“盐水贴片”(87-67 mL)的 30 名患者的 PDPH 类似降低(从 40% 降至 60%)。 硬膜外生理盐水的其他研究已经注意到 PDPH 发生率的适度下降。 Stride 和 Cooper 还报告了严重头痛的发生率较低(从 64% 到 47%),但其他研究人员对此效果的看法不一致,并且没有令人信服的证据表明硬膜外生理盐水可以减少对 EBP 的最终需求。

硬膜外麻醉剂

硬膜外阿片类药物(尤其是吗啡)虽然长期用于治疗 PDPH,但被认为不太可能影响该疾病的自然病程。 然而,最近重新审视阿片类药物作为 ADP 后预防的问题,Al-metwalli 发现与硬膜外注射等体积的盐水相比,两次硬膜外注射吗啡(每 3 毫升中 10 毫克)导致 PDPH 的发作更少(p = 0.014)并减少了对 EBP 的需求(p = 0.022)。 由于涉及的患者数量较少(n = 25),因此有必要进行进一步的前瞻性调查。

预防性硬膜外血贴

EBP 令人印象深刻的疗效,当用作 PDPH 的治疗时,激发了人们对该预防技术的兴趣。 对 EBP 预防效果的研究产生了喜忧参半的结果,更仔细的审查表明应该保持乐观。 迄今为止最有力的调查是由 Scavone 及其同事进行的,他们对 64 名产妇进行了一项前瞻性、随机、双盲研究,比较了预防性 EBP (PEBP) 与假 EBP。 在这项研究中,每组中相同的 56% 的患者继续发展为 PDPH。 尽管在预防组中推荐和执行的治疗性 EBP 有减少的趋势,但差异无统计学意义(p = 0.08)。 PEBP 的主要好处是更短的症状总持续时间(从大约 5 天的中位数到 2 天),从而减少了整体疼痛负担。

虽然有研究表明 PEBP 的益处更大,但与 Scavone 等人的研究相比,对证据的系统评价一再指出这些其他研究的方法论较差。 由于这种不确定的支持,PEBP 目前不推荐作为基于现有证据的常规措施。 由于担心将患者暴露于潜在的不必要和边缘有益的程序,EBP 的预防性应用近年来大幅下降。 如果用于预防,EBP 应仅在任何脊髓或硬膜外局麻药消退后进行,因为过早给药会导致局麻药头侧过度移位。 残留的硬膜外局麻药也可能抑制血液凝固,进一步降低 EBP 的功效。

诊断评估

硬膜穿刺后头痛仍然是排除性诊断。 虽然脑膜穿刺后的头痛自然会被怀疑是 PDPH,但排除其他病因仍然至关重要。表1)。 幸运的是,仔细考虑病史并简要考虑其他可能的诊断通常是区分 PDPH 与其他头痛原因所必需的。 虽然已经报道了许多临床变异,但大多数 PDPH 病例将有 (a) 已知或可能的脑膜穿刺史,(b) 症状发作延迟(但在 48 小时内),和 (c) 双侧姿势性头痛(可能伴有中度或重度的相关症状)。 重要的是,大多数非 MPH 不会具有很强的位置性质。 实验室检查通常对于诊断 PDPH 不是必需的,并且如果获得,通常不会显着(最常见的是,MRI 可能显示脑膜增强,LP 可能显示低开放压力和 CSF 蛋白增加)。

表1。 脑膜穿刺后非 PDPH 的鉴别诊断。

| 良性病因 |

| 非特异性头痛 |

| 加速器 缓解慢性头痛 (例如,紧张型头痛) |

| 高血压性头痛 |

| 脑积气 |

| 鼻窦炎 |

| 药物相关副作用 |

| 自发性低颅压 |

| 其他 |

| 严重的病因 |

| 脑膜炎 |

| 硬膜下血肿(SDH) |

| 蛛网膜下腔出血 |

| 先兆子痫/子痫 |

| 颅内静脉血栓形成 (ICVT) |

| 其他 |

体格检查在 PDPH 诊断中的作用有限。 应记录生命体征(血压正常且无发热)和基本神经系统检查(大运动和感觉功能以及眼部和面部运动)。 短暂施加双侧颈静脉压力(10-15 秒),往往会使继发于颅内低血压的头痛恶化。 相反,“坐位上腹部压力测试”可能会导致 PDPH 症状暂时缓解。101 对于该测试,患者被置于坐位,直到头痛症状变得明显。 用一只手施加坚定、持续的腹压,而另一只手固定在患者的背部。 在 PDPH 的情况下,通常会在 15-30 秒内注意到一些改善,并在释放腹压后迅速恢复症状。 必须认识到,良性头痛在围手术期经常遇到,即使在没有脑膜穿刺的情况下,但通常被认为不如 PDPH 严重(常见的病因包括脱水、低血糖、焦虑和咖啡因戒断)。 对于腰麻,使用的特定局部麻醉剂和添加葡萄糖或肾上腺素可能会影响非特异性头痛的发生,但不会影响真正的 PDPH 发生率。 脑膜穿刺后的大多数头痛是良性的、非特异性的头痛。 在使用严格的 PDPH 标准对普通人群门诊手术脊柱麻醉后头痛进行仔细分析时,Santanen 及其同事发现非 MPH 的发生率为 18.5%,而真正 PDPH 的发生率仅为 1.5%。 产后头痛和颈部/肩部疼痛也很常见。 37 在一项研究中,39% 的产后患者有症状,但超过 75% 的问题被确定为原发性头痛(偏头痛、紧张型、颈源性头痛)。和集群)。 在这项分析中,虽然 89% 的患者接受了椎管内麻醉,但只有 4.7% 的产后头痛是 PDPH。 良性头痛通常可以通过其特征与 PDPH 区分开来。 慢性头痛(例如,紧张型、丛集性或偏头痛)的恶化通常以类似头痛的病史为特征。 在前一段引用的研究中,既往头痛史是产后头痛的一个重要危险因素(调整优势比 = 2.25,如果每年 > 12 次发作)。 严重的高血压可能会导致头痛,应通过常规生命体征评估来检测。 Stella 等人研究了产后 24 小时以上发作的严重且持续性的产后头痛,发现 39% 是紧张型头痛,24% 是由于先兆子痫/子痫,只有 16% 是 PDPH(尽管有椎管内麻醉) 88% 的患者)。

基于这一观察,他们建议在考虑 PDPH 之前治疗紧张/偏头痛。 Pneumocephalus 可产生难以与 PDPH 区分的体位性头痛,且对 EBP 无反应,但可通过计算机断层扫描 (CT) 轻松诊断。 鼻窦炎可能与脓性鼻涕和受影响的鼻窦压痛有关,并且通常通过采取直立姿势得到改善。 应该记住,头痛也是一些常用药物(如昂丹司琼)的副作用。106 虽然肯定不常见,但典型的 PDPH 症状甚至可能代表自发性颅内低血压 (SIH) 的巧合病例。 许多其他良性病因是可能的。 头痛的严重原因很少见,但必须排除。 重要的是要记住侧向性神经系统体征(颅神经麻痹除外)、发热/寒战、癫痫发作或精神状态改变与 PDPH 的诊断不一致。 脑膜炎往往与发烧、白细胞增多、精神状态改变和脑膜体征(如颈项强直)有关。 硬膜下血肿 (SDH) 是公认的硬脑膜穿刺并发症,在这种情况下被认为是由于颅内低血压导致脑血管过度牵引,导致脑血管破裂。

从业者必须对 SDH 保持高度怀疑,这通常先于典型的 PDPH 症状,但会逐渐丧失其姿势成分,并可能演变为包括精神障碍和局灶性神经系统体征。 有人提出,严重 PDPH 的早期彻底治疗可能有助于预防 SDH。 蛛网膜下腔出血,最常见的原因是脑动脉瘤破裂或动静脉畸形,通常与突然发作的剧烈头痛相关,随后意识水平下降或昏迷。 110 先兆子痫/子痫通常表现为头痛,并且可能仅在产后时期。 颅内静脉血栓形成 (ICVT) 最常见于产后产科人群,其中头痛症状很容易与 PDPH 混淆,但可能进展为癫痫发作、局灶性神经系统体征和昏迷。 ICVT 的诱发因素包括高凝状态、脱水、炎症和感染性疾病。 其他颅内病变(颅内肿瘤、脑出血等)被误诊为 PDPH 的报告极为罕见,需要通过彻底的神经系统评估才能发现。

对于已接受 LP 作为头痛诊断检查的一部分的患者,PDPH 的诊断尤其具有挑战性。 在这些情况下,头痛质量的变化,最常见的是新的姿势性质,指向 PDPH。 有时,如果不能确定地缩小良性诊断的可能性,对 EBP 的良好反应可以为诊断 PDPH 提供明确的证据。

治疗

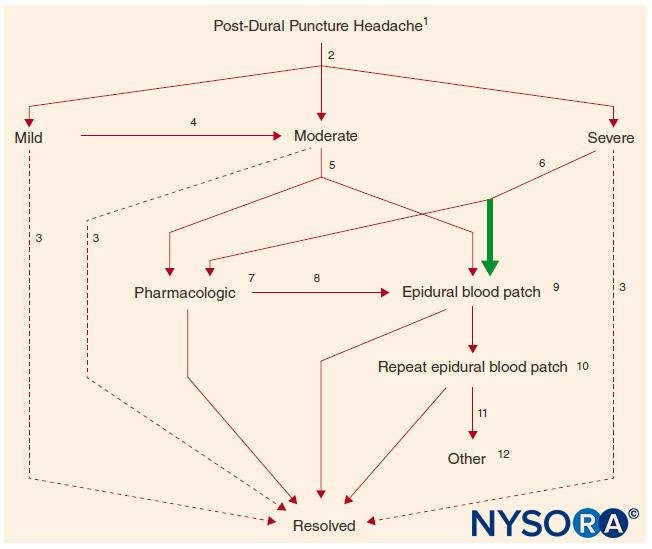

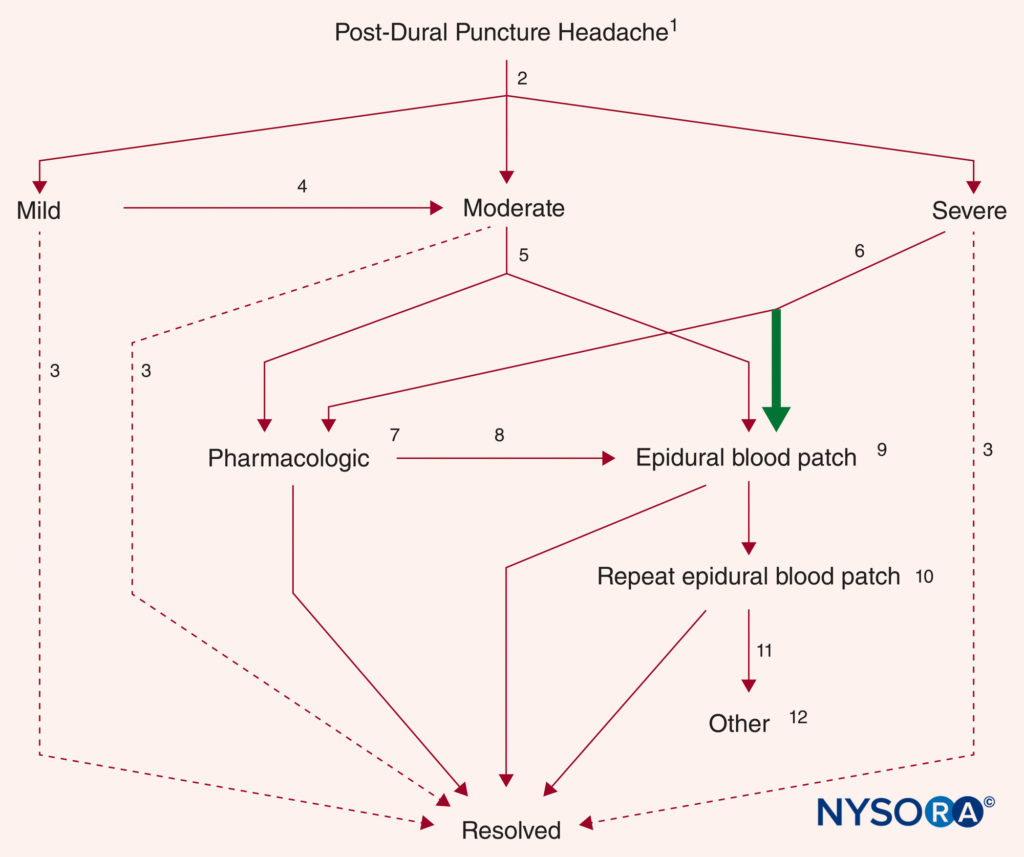

一旦做出 PDPH 的诊断,应向患者提供关于假定病因、预期自然病程(考虑到脑膜穿刺时间)的直接解释,以及对治疗方案的现实评估(考虑针规)。 接下来分别介绍治疗注意事项。 尽管调查表明,管理 PDPH 的正式协议在英国是常见的做法,但此类计划在北美的实践中仍然是例外。 主要基于症状严重程度的治疗算法可以作为治疗的有用指南。图8).

图8。 已建立的 PDPH 的治疗算法(详见正文)。 (1) 患者教育、安慰和支持措施。 (2) 按症状严重程度分类。 (3) 随着时间的推移解决,无需进一步治疗。 (四)症状加重或4日内未明显好转。 (5) 根据患者偏好选择 EBP 或药物措施。 (5) 推荐根治性治疗 (EBP)(粗箭头)。 (6) 咖啡因或其他药剂。 (7)失败、症状恶化或复发。 (8)除血液外的贴片材料仍处于初步阶段。 (9) 通常在第一次 EBP 后不早于 10 小时执行。 (24)严重复议诊断。 (11) 如果另一个硬膜外血贴 (EBP),建议进行放射学指导。 (经 Neal JM,Rathmell JP 许可转载:区域麻醉和疼痛医学的并发症,第 12 版。费城:Lippincott Williams & Wilkins;2。)

时间

由于 PDPH 是一种趋于自发消退的并发症,简单的时间流逝在该疾病的适当管理中起着重要作用。 在引入 EBP 作为最终治疗之前,Vandam 和 Dripps 记录了 PDPH 的自然病程,因为他们在使用各种尺寸的切割针进行脊髓麻醉后 1011 次 PDPH 发作后进行了记录。 虽然他们的分析因缺乏有关 9% 患者持续时间的信息而存在缺陷,但如果考虑他们观察到的数据,59% 的病例在 4 天内自发消退,80% 在 1 周内自发消退。

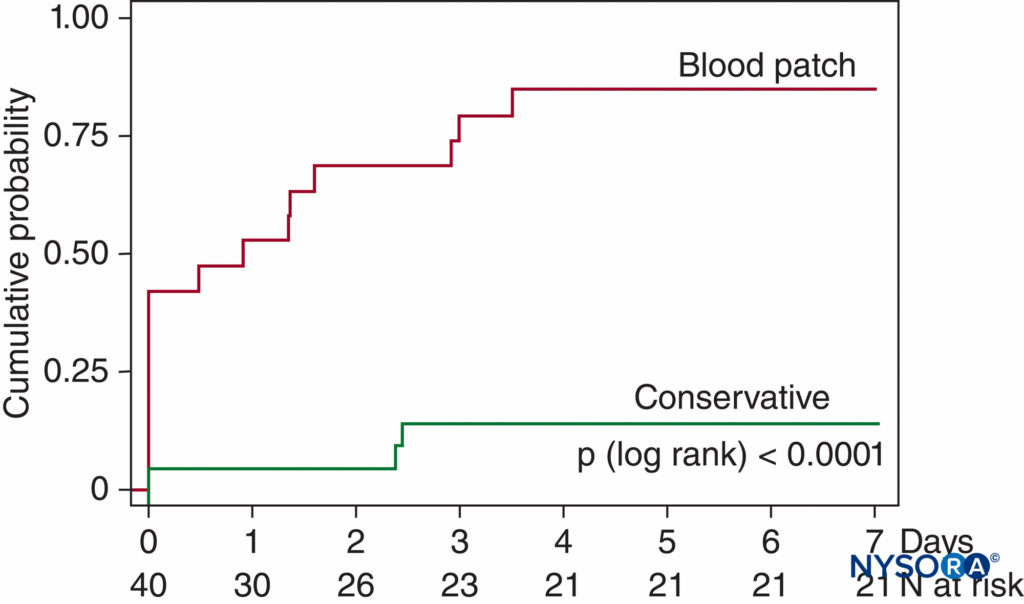

最近,Lybecker 等人在脊髓麻醉后密切跟踪了 75 次 PDPH 发作,在为 40% 的患者(通常是症状最严重的患者)提供 EBP 的同时,在未治疗的患者中观察到中位症状持续时间为 5天,范围为 1-12 天。 van Kooten 等人在一项小型但前瞻性、随机、盲法研究中,主要使用 20 号针头对 LP 后中度或重度 PDPH 患者进行研究,指出对照组 18 名患者中有 21 名(86%)(24 小时卧床休息) ,每天口服至少 2 升液体,并根据需要使用镇痛剂)在 7 天时仍有头痛症状,其中一半以上仍将症状评定为中度或重度 115(图9).

图9。 从 PDPH 中恢复的累积概率。 40 名患者在诊断性 LP 后从中度至重度 PDPH 中恢复。 在 7 天时,3 名保守治疗的患者中只有 21 名完全康复(无头痛症状),而 16 名接受 EBP 治疗的患者中有 19 名(p < .0001)。 (经 van Kooten F、Oedit R、Bakker SL 等人许可转载:硬膜穿刺后头痛中的硬膜外血贴:一项随机、观察者盲、对照临床试验。Neurol Neurosurg Psychiatry。2008 年 79 月;5(553) :558–XNUMX。)

这些数据用于说明未经治疗的 PDPH 的不可预测的和偶尔延长的持续时间。 事实上,Vandam 和 Dripps 报告说,4% 的患者在脊髓麻醉后 7-12 个月仍会出现症状。 鉴于这一现实,在已知或隐匿性脑膜穿刺后数月甚至数年成功治疗 PDPH 的病例报告数不胜数。 很大程度上由于 PDPH 的自限性,治疗的最佳时间过程尚未明确。 临床上,实际问题是确定性治疗(即 EBP)可以适当延迟多长时间。 许多从业者目前主张尝试保守治疗,最常见的是 24-48 小时。 然而,鉴于症状通常会严重致残,特别是在新生儿护理可能受到严重损害的产后期间,这种方法背后的基本原理值得怀疑。

支持措施

建议所有患者采取旨在减少症状的保证和措施,虽然预计不会改变疾病的自然过程。 根据定义,大多数中度至重度 PDPH 患者自然会寻求卧位以缓解症状。 尽管缺乏支持性证据,但积极补水仍然是治疗 PDPH 中最常被推荐的做法。 尽管积极补水似乎不会影响症状持续时间,74 应该并且经常必须鼓励患者避免脱水。 镇痛药(对乙酰氨基酚、非甾体抗炎药 [NSAIDs]、阿片类药物等)可以通过多种不同的途径给药,并且是常用的,但所获得的缓解效果通常不明显,尤其是严重头痛时。 如有指示,应开具止吐药和大便软化剂。 腹部粘合剂一直被提倡,但不舒服,在现代实践中很少使用。 治疗 PDPH 的替代措施包括针灸和双侧枕大神经阻滞。

药物疗法

许多药物被提倡作为 PDPH 的治疗方法。 成功使用药物治疗 PDPH 的报道很有趣,但它们在 PDPH 管理中的适当位置有待进一步研究有效性和安全性。 虽然很有吸引力,但这些选择通常没有得到很好的研究,并且由于接受治疗的患者数量少、已发表报告中的方法学缺陷、发表偏倚以及疾病的自限性,这些选择的价值值得怀疑。 最近对评估用于治疗 PDPH 的任何药物的有效性的 RCT 进行了回顾,仅包括 118 项 200 项研究,共有 XNUMX 名参与者(主要是产妇)。 考虑到多年来这么多治疗方法最初的乐观但最终被证明的作用,建议从业者在这方面保持警惕,特别是在处理严重的 PDPH 时。 PDPH 药物疗法的详细回顾超出了本节的范围,但一些流行或最近研究的选项包括以下内容:

1. 甲基黄嘌呤。 由于已知的脑血管收缩作用,这类药物已成为治疗 PDPH 最常用的药理学方法。 这些药物包括氨茶碱、茶碱和最熟悉的咖啡因。 在实验上,咖啡因已被用于静脉内(通常 500 mg 咖啡因苯甲酸钠,其中含有 250 mg 咖啡因)和口服(例如 300 mg)。 已发表的关于 PDPH 的咖啡因研究一致表明,超过 1% 的接受治疗的患者在 4-70 小时内有所改善。 然而,单次口服剂量 300 mg

在 24 小时内,用于治疗 PDPH 的咖啡因在统计学上并不优于安慰剂。 由于终末半衰期通常少于 6 小时,重复剂量的咖啡因似乎对治疗 PDPH 是必要的,但很少有研究评估超过 2 剂的有效性或安全性(尤其是在哺乳期妇女中)。 此外,没有令人信服的证据表明咖啡因或任何药物可以减少对 EBP 的最终需求。 总体而言,现有文献似乎不支持使用咖啡因治疗 PDPH。 尽管如此,调查表明它继续广泛用于治疗 PDPH。 在临床上,鼓励不受监控的咖啡因摄入量具有极其不确定的价值,特别是考虑到人们普遍缺乏对现成饮料和药物中咖啡因含量的认识。 使用咖啡因经常观察到的暂时性益处表明,如果使用它,它可能最适合治疗中等(可能是轻度或重度)强度的 PDPH,同时等待病情自发消退。 虽然对非医疗用途的咖啡因的熟悉会证明其一般安全性,但从业者应注意,在患有癫痫症、妊娠高血压或室上性快速性心律失常病史的患者中禁用咖啡因。

2. 血清素 1d 型受体激动剂。 这些药物会引起脑血管收缩,常用于治疗偏头痛。 尽管有成功的轶事报道,但在一项小型随机前瞻性研究中,舒马曲坦对治疗严重 PDPH 无效。

3. 麦角生物碱。 这些脑血管收缩剂也常用于偏头痛。 一项小型、无对照的初步研究表明,甲基麦角新碱(0.25 mg 口服,每天 24 次,持续 48-XNUMX 小时)可能会加速 PDPH 的消退。

4. 皮质类固醇激素(促皮质素 [ACTH] 及其合成类似物 [即 cosyntropin/tetracosactin]). 尽管作用机制仍是推测性的,但已知 ACTH 具有多种生理作用,理论上可以改善 PDPH 的症状。87 然而,在一项小型随机前瞻性研究中,合成的 ACTH 类似物对治疗严重的 PDPH 无效。

5. 皮质类固醇。 与皮质类固醇生成类似,皮质类固醇具有多种生理作用,理论上可以改善 PDPH 的症状。 在一项对 60 名使用 25 号 Quincke 针进行剖宫产的脊髓麻醉后严重 PDPH 患者进行的随机前瞻性研究中,添加氢化可的松(最初 200 mg IV,随后每 100 小时 8 mg,共 6 剂)显着降低了头痛强度。 本研究中只有一名患者(常规治疗组)需要 EBP。 一项针对 60 名非产科手术患者在脊髓麻醉后出现 PDPH 的类似随机研究显示氢化可的松组头痛强度显着降低。

6. 抗惊厥药。 几种膜稳定剂广泛用于各种疼痛综合征。 一些报告表明,加巴喷丁可能对 PDPH 的治疗有用。 在 17 名患有严重 PDPH 的产后患者的非对照病例系列中,9 名(53%)在加巴喷丁(最初 2 mg,随后 10 –200 mg,每日 100 次,剂量根据耐受性和疗效调整)。

在一项随机、安慰剂对照研究中,普瑞巴林(75 mg,每天两次,持续 2 天,然后 150 mg,每天两次,持续 2 天)被证明可降低 PDPH 患者在脊髓麻醉或 LP 后的疼痛评分和镇痛药用量.129 有趣的是,尽管开始时平均 VAS 评分大于 8 分中的 10 分,但本研究中的 40 名患者中没有一人需要 EBP。

硬膜外治疗

虽然不是硬膜外治疗的禁忌症,但尝试使用椎管内技术存在重大技术困难的历史自然会鼓励尝试微创措施。 然而,如果认为进入硬膜外腔是合理的,或者如果患者已经在原位正确放置了导管,则硬膜外方法的吸引力是显而易见的。

硬膜外生理盐水

硬膜外生理盐水作为推注和输注具有用于治疗 PDPH 的悠久历史。 据报道,硬膜外生理盐水(通常为 20-30 毫升,如有必要可重复注射)可迅速和几乎普遍地缓解 PDPH,但这种做法受到头痛复发率极高的困扰。 这种短暂的影响并不令人惊讶,因为已经证明在 10 分钟内推注盐水后硬膜外压力的增加会在 130 分钟内恢复到基线。 XNUMX 使用这种方法取得的有利结果被推测代表硬脑膜瓣的机械重新接近(“锡-盖子”现象)。 然而,已经令人信服地证明,推注盐水治疗 PDPH 不如 EBP,尤其是当头痛继发于大口径针刺时。 总体而言,硬膜外生理盐水似乎对确定的 PDPH 价值有限。 然而,在特殊情况下偶尔会继续报道成功使用硬膜外生理盐水,以推注或输注的形式给药。

硬膜外血贴

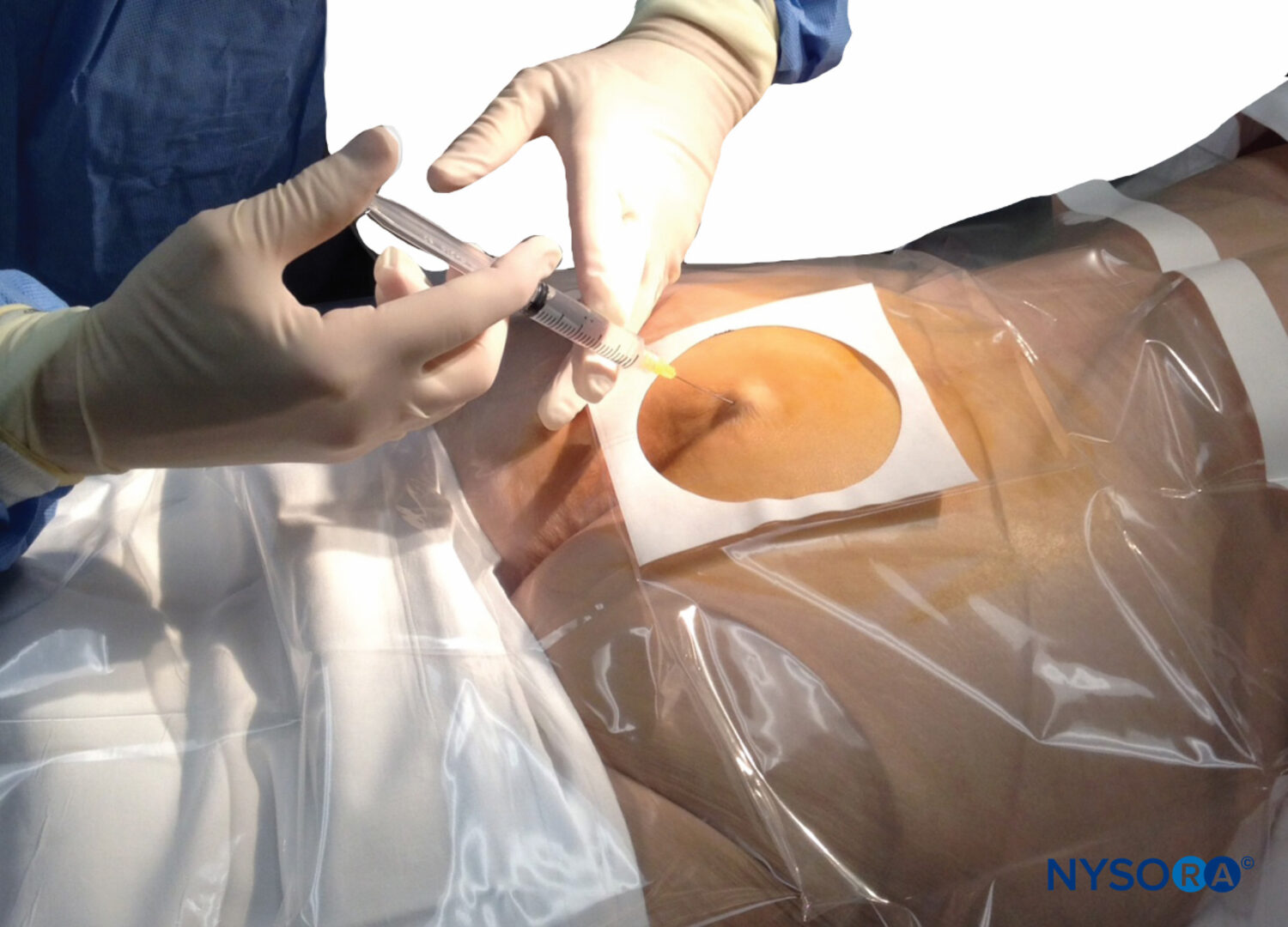

在过去的几十年中,EBP 已成为治疗 PDPH 的“金标准”。图10)。 一项关于 EBP 的 Cochrane 评价(对证据的系统评估)得出的结论是,该程序现在已证明优于更保守的治疗。

EBP 的作用机制虽然尚未完全阐明,但似乎与通过在脑膜缺损处形成凝块来阻止脑脊液进一步丢失的能力以及脑脊液头部移位的填塞效应有关(“硬膜外压力贴”)。 EBP 在个别情况下的适当作用将取决于多种因素,包括头痛和相关症状的持续时间和严重程度、使用的原始针头的类型和规格以及患者的意愿。 对于使用硬膜外针头经历 ADP 的患者以及症状被归类为严重(即疼痛评分在 6-1 分上 > 10)的患者,应鼓励 EBP。 EBP 的知情同意应包括与患者讨论所涉及的常见和严重风险、真实成功率和预期副作用。 最后,应向患者提供明确的指示,以便在症状复发时及时就医。 围绕 EBP 存在许多争议,反映了缺乏足够效力的随机试验。 该程序本身已得到很好的描述,包括在先前的硬脑膜穿刺附近无菌注射新鲜的自体血(表2)。 一项使用 5 mL 血液对 31 名年轻患者(44-20 岁)的 EBP 进行的 MRI 研究发现,椎间隙扩散了 4.6 ± 0.9(平均值 ± SD),平均高于注射部位 3.5 个水平,低于注射部位 1 个水平。 腰部硬膜外腔血液优先向头侧扩散的这一观察结果和其他观察结果导致普遍建议在“等于或低于”脑膜穿刺水平执行 EBP。 然而,硬膜外导管的放置和使用水平(通常位于脑膜穿刺的头侧)对 EBP 疗效的影响从未进行过临床评估。 EBP 的最佳时机是一个有争议的问题。 诊断后,大多数从业者更愿意延迟执行 EBP,可能是为了进一步确认诊断并为自发解决提供机会。 1996 年对英国神经科进行的一项调查发现,只有 8% 的人会在 LP 后 72 小时之前考虑 EBP。 最近对英国产科单位的一项调查报告称,71% 的人只会在“保守措施失败后”执行 EBP。

表2。 硬膜外血贴程序。

| 获得书面知情同意。 |

| 建立静脉通路。 18 号 或更大的盐水锁就足够了。 |

| 定位患者以进行硬膜外穿刺针放置 (注意侧卧 体位可能比患者坐姿更舒适)。 |

| 使用标准无菌技术,放置硬膜外麻醉 针头进入该水平或低于该水平的硬膜外腔 以前的脑膜穿刺。 |

| 收集 20 mL 新鲜自体静脉血,使用 严格的无菌技术(这通常很容易完成 使用先前放置的盐水锁)。 |

| 刻不容缓,通过硬膜外稳定注射血液 针直到患者报告饱胀或不适 在背部、臀部或颈部。 |

| 让患者保持卧位一段时间 (1-2 小时可能会导致更完整 症状的解决)。 静脉 在此期间输注 1 L 晶体液通常会有所帮助。 |

| 出院须知: |

| 鼓励使用非处方镇痛药(例如, 对乙酰氨基酚,布洛芬)根据需要用于任何 轻度残留不适。 |

| 开大便软化剂或止咳药,如果 表示。 |

| 24 小时内避免举重、拉紧或乘飞机旅行。 |

| 提供有关如何联系的明确说明 麻醉人员缓解不足或 症状复发。 |

同样,最近美国和北欧国家实践调查的大多数受访者通常在症状出现后至少等待 24 小时再进行 EBP。 几项研究表明,随着时间的推移,EBP 程序可能会变得更加有效。 Safa-Tisseront 等人。 发现在执行 EBP 之前从脑膜穿刺延迟不到 4 天是手术失败的独立风险因素。 然而,这些作者谨慎地指出,EBP 的失败可能主要与 CSF 泄漏的严重程度有关(更大、更难治疗的情况需要早期关注),并且他们的研究不应成为推迟EBP。 Sandesc 及其同事对 3 名严重 PDPH 患者进行了一项前瞻性、随机、双盲研究,比较了 EBP 与保守治疗(静脉内或口服液高达 500 L/d、NSAIDS 和咖啡因苯甲酸钠 6 mg IV 每 32 小时一次)症状(平均疼痛强度 = 8.1)。 在开始治疗时,这些患者都没有出现超过 24 小时的症状。 虽然 EBP 组的所有患者在 24 小时随访时症状均得到令人满意的解决,但对照组基本没有变化(平均疼痛强度 = 7.8)。 值得注意的是,保守治疗组 14 名患者中有 16 名随后选择接受 EBP 治疗。 这些研究人员得出结论,在诊断为严重 PDPH 后,没有理由将 EBP 延迟超过 24 小时。 对 79 名 PDPH 患者的前瞻性分析进一步支持了这一建议,该分析确定了中度至重度症状患者的早期 EBP 可最大限度地减少患者的总体痛苦。 EBP 的理想血容量一直是一个不断发展的问题,人们越来越清楚地了解。 从概念上讲,使用的血液量应足以在脑膜缺损处形成有组织的凝块,并产生一定程度的硬膜外填塞。 在执行 EBP 时,麻醉师通常会注入与抽取的血液一样多的血液(通常约为 20 mL),当患者抱怨背部、臀部或颈部不适或饱胀时停止。 关于血容量似乎存在地域偏好。 迄今为止最大的 EBP 分析 (n = 504) 使用了 23 ± 5 ml (平均值 ± SD) 的血量。 重要的是,这项法国研究发现成功和失败的 EBP 之间的血容量没有显着差异。 值得注意的是,他们报告了 78% 的注射 19 ± 5 mL 出现“不适”,54% 的注射 21 ± 5 mL 出现“疼痛”,EBP 期间疼痛的唯一独立危险因素是年龄小于 35 岁。 最近对美国麻醉师的一项调查报告称,普遍一致同意减少血容量,三分之二 (66.8%) 的人最常使用 16 至 20 mL。 如前所述,使用 15-20 mL 的血容量可能有一些实验支持,因为早期对志愿者 CSF 引流的研究报告称,随着 CSF 总体积(约 10 mL)的 15% 的损失,持续产生体位性头痛症状。

已经进行了两项 RCT 以确定产科 PDPH 患者 ADP 后 EBP 的最佳血容量。 第一个在 7.5 名台湾女性中比较了 15 至 33 mL,报告两种容量的效果相似,但未能发现较大容量的任何优势。 第二项是一项规模更大的多中心研究,研究了三体积的 EBP 血液(15、20 和 30 mL)。 该试验发现,与接受 15 或 20 mL 的患者相比,接受 30 mL 的患者症状缓解较不完全,20 mL 和 30 mL 的疗效没有差异。 这些研究人员还发现,随机分配到最高容量的患者中,只有 54% 的患者能够耐受全部 30 mL(相比之下,81 mL 组为 20%)。 虽然这两项研究未能明确确定 EBP 的理想血容量,但它们都表明似乎没有必要使用大于 20 mL 的血容量。 值得注意的是,尽管 EBP 在治疗 SIH 中的效用尚不确定,但通常推荐更大的血容量(高达 100 mL)用于该适应症。 然而,最近的病例报告强调了大容量 EBP 引起的一些潜在并发症,例如严重的神经根病,因此通常鼓励从业者使用最小的有效血容量。 为了使 CSF 形成凝块和再生(大约 0.35 mL/分钟),通常的做法是让患者在 EBP 后保持卧位一段时间。 虽然 EBP 后立即卧床休息的最佳持续时间仍然未知,但一项小型研究表明,保持卧位至少 1 小时,最好是 2 小时,可能会导致更完全的症状消退。 通常还建议患者在 EBP 后 24-48 小时内避免举重、Valsalva 动作(例如,排便用力)和空中旅行,以尽量减少贴片破裂的风险。 在特殊情况下对标准 EBP 技术进行了修改。 为了适应耶和华见证人患者的宗教信仰,已经描述了将自体血液保持在连续循环中的技术。 EBP 已被反复证明可安全有效地治疗儿科人群中的 PDPH。

0.2–0.3 mL/kg 的血容量似乎适合幼儿和青少年。 EBP 也在腰椎外部位(例如,颈椎)的血容量减少的情况下进行。 EBP 的禁忌症与任何硬膜外穿刺针的禁忌症相似:凝血功能障碍、全身性败血症、发热、感染部位和患者拒绝。 关于癌症患者中枢神经系统肿瘤播种的可能性已经表达了理论上的担忧。 有人建议,对于中枢神经系统易受 EBP 产生的硬膜外压力增加造成损伤的患者(例如多发性硬化症患者),应谨慎采取特殊护理方式,例如缓慢注射较小的血量。 尽管并非没有担忧和争议,但 EBP 已安全地提供给 HIV 感染和急性水痘患者。 在 EBP 之后,轻微的副作用很常见。 应警告患者背部、臀部或腿部会出现疼痛(大约 25% 的患者会出现这种情况)。 虽然通常是短暂的,但注意到 16% 的 EBP 患者持续存在背痛并持续 3-100 天(该亚组的平均持续时间为 27.7 天)。 尽管有这些挥之不去的症状,但患者对 EBP 的满意度很高。 EBP 的其他常见但良性的后遗症包括短暂的颈痛、心动过缓和适度的体温升高。 很大程度上通过丰富的临床经验,EBP 已被充分证明是安全的。 风险与其他硬膜外手术(感染、出血、神经损伤和 ADP)基本相同。

虽然有些患者可能会出现如前所述的暂时性背部和下肢神经根性疼痛,但此类并发症并不常见。 通过适当的技术,感染性并发症非常罕见。 一般来说,以前的 EBP 似乎不会显着影响未来硬膜外干预的成功,但病例报告表明,EBP 可能偶尔会导致临床上显着的瘢痕形成。 确实会发生 EBP 继发的严重并发症,但通常由孤立的病例报告组成,并且通常与标准实践的显着偏差有关。

EBP 的替代治疗方案

许多血液的替代品已被推广为贴片材料。 使用替代药物的各种理由包括使用血液无效或禁忌的情况。 最常用的材料(葡聚糖 40、羟乙基淀粉、明胶和纤维蛋白胶)已经适应了提供延长硬膜外填塞或导致脑膜裂口封闭的感知能力。 在大鼠模型中,纤维蛋白胶最好地显示了对“类血”效应的实验支持。 然而,这些替代品的临床使用仅限于病例报告和小型系列,它们的使用在美国并不常见。 虽然不一定没有优点,但这些选择仍然没有明确定义,并且并非没有潜在的严重风险(例如,对葡聚糖的过敏反应),它们的使用报告仍应被视为初步报告。

持续性或复发性 PDPH

EBP 的早期报告经常提到成功率在 90% 和 100% 之间,但通常没有包括对“成功”的严格定义,很少或没有后续行动,也没有考虑针头大小和针头大小等混杂因素的影响。尖端设计、症状的严重程度或 PDPH 的自然史。 现在已知 EBP 程序的真正功效显着低于以前的想法。 EBP 后持续或反复出现的头痛虽然不一定需要咨询,但需要进行随访和深思熟虑的重新评估。 在超过 90% 的病例中,EBP 与几乎立即的症状缓解有关,但适当的随访显示许多患者经历不完全缓解、失败或症状复发。 Safa-Tisseront 等人在一项非对照、前瞻性、观察性研究中,连续 504 名患者在用各种尺寸的针头穿刺脑膜后接受 EBP 治疗,报告称 93% 的患者症状有所缓解。 然而,经过仔细分析,只有 75% 的患者症状完全缓解,其中 18% 的患者症状完全缓解。 他们还发现,如果最初的脑膜穿刺是用大于 20 号规格的针头进行的,则 EBP 更有可能失败。 对于大于 20 号的针头,EBP 的不合格成功率仅为 62%,17% 的患者报告症状不完全缓解,21% 的患者出现失败。 毫不奇怪,这些大针头中的大多数是 Tuohy 硬膜外针头。

在使用硬膜外针头进行 ADP 后的产科患者(所有年轻和女性)必须进一步降低对 EBP 成功的期望。 在这种情况下,Williams 等人注意到仅 34% 的患者使用 EBP 症状完全缓解,54% 部分缓解,7% 没有缓解(5% 的结果未知)。160 如果执行,第二次 EBP 导致50% 完全缓解,36% 部分缓解,14% 无缓解。 在类似的患者群体中,尽管最初观察到 95% 的患者 EBP 完全或部分缓解,但在类似的患者群体中,31% 的患者中度至重度症状恢复,平均出现复发性头痛的时间为 31.8小时(范围 12-96 小时)。137 Williams 和 Banks 研究的重复 EBP 率分别为 27% 和 19%。 这些研究清楚地证明了用大针头进行脑膜穿刺后 EBP 的功效降低,这通常需要考虑重复该过程。 总体而言,第二个 EBP 的成功率似乎与第一个 EBP 的成功率大致相等。 重复 EBP 的理想时间和血容量比初次手术更不确定。 大多数美国麻醉师会在 PDPH 症状复发后至少等待 24 小时,然后再进行第二次 EBP。 如果在短时间内执行了不止一次 EBP,从业者应注意累积的用血量,因为在这些情况下过量的血量会导致不良后果。 没有足够的证据来指导第二次 EBP 失败后的管理。 鉴于 PDPH 的频率和 EBP 的显着失败率,连续 EBP 失败的情况并非闻所未闻,尤其是在大规格脑膜穿刺后。 在对产科使用 18 号 Tuohy 针头进行 ADP 后的结果进行分析时,Sadashivaiah 报告 3 名患者中有 48 名 (6.25%) 需要第三次 EBP 来缓解头痛。 显然,EBP 的每次失败都需要对诊断进行更严格的重新考虑。

虽然已经发表了管理反复 EBP 失败的经验 162,但此类零星病例报告不足以指导其他病例。 然而,关于重复 EBP,尤其是第三种 EBP,一个经常被引用且合乎逻辑的建议是使用某种形式的放射学指导来确保准确的硬膜外血液放置(例如,透视)。 在这些困难情况下的其他措施可能包括上述任何“治疗”,开放式手术修复是最后的手段。

何时寻求进一步咨询

因为即使没有特殊治疗,PDPH 也趋于改善,而且 EBP 的成功率相对较高,如果在任意持续时间(例如,7-10 天)或 EBP 次数(通常两三个)。 如果怀疑或无法合理排除严重的非 PDPH,则始终建议进行咨询。 如前所述,侧向性神经系统体征、发热/寒战、癫痫发作或精神状态改变与 PDPH 或良性头痛的诊断不一致。 咨询也适用于任何具有非典型特征的头痛。 在不确定的情况下继续针对 PDPH 的治疗措施可能会妨碍正确诊断,导致适当治疗的严重延误,并可能证明是有害的。 例如,偶尔有报道称 EBP 会产生有害的颅内压升高。 因为预计 PDPH 会自发消退,所以应强烈怀疑随着时间的推移而恶化且不再具有位置性质的头痛继发于 SDH(尤其是在有局灶性神经系统体征或精神状态下降的情况下)。 在这些情况下,应进行神经科会诊并进行放射诊断研究。 尽管头痛和大多数相关症状,包括听觉症状,在 EBP 后会迅速消退,但颅神经麻痹通常会缓慢消退(在 6 个月内),并且可能会适当地提示神经科会诊以进行持续管理和保证。 尽管对于与 PDPH 相关的颅神经麻痹没有公认的治疗方法,但将这些病症与特发性面神经 (CN VII) 麻痹(“贝尔氏麻痹”)类似地治疗似乎是合理的。 例如,有一些证据表明,早期(发病后 72 小时内)使用皮质类固醇可能会加速贝尔麻痹症状的缓解,并且有人建议对脑膜穿刺后的颅神经麻痹进行类似的治疗。

概要

在首次描述一个多世纪后,PDPH 仍然是许多医学专业的重要临床问题。 与任何并发症一样,预防胜于治疗。 识别和考虑 PDPH 的风险因素已导致这种持续性医源性问题的发生率显着降低。 硬膜外针意外穿刺脑膜仍然是一个主要问题和挑战。 随之而来的 PDPH 症状往往比使用较小规格的针头所见的症状更严重、持续时间更长且更难治疗。 应该注意的是,没有证据支持在这种情况下最常用的两种预防措施:积极补水和鼓励卧床休息。 尽管一些预防措施已显示出希望,但目前还没有一个确定性措施。 许多 PDPH 发作,尤其是轻度至中度严重程度的发作,将在没有特殊治疗的情况下及时消退。 尽管被普遍建议,但水合作用、卧床休息和咖啡因在治疗已确诊的 PDPH 中的价值都值得怀疑。 尽管已经提出了替代方案,但 EBP 仍然是唯一经过验证的 PDPH 治疗方法,因此如果症状严重,可以尽早(诊断后 24 小时内)鼓励和实施。 不幸的是,已发表的关于 PDPH 的文献质量普遍较差。 关于预防和治疗这种麻烦并发症的最佳方法,仍然存在许多问题。 即使是到目前为止“已知”的大部分内容也没有在后续研究中得到证实。 预计这些问题将在未来通过精心设计的临床研究得到解决。

参考文献:

- 范 Zundert AAJ,雷纳 MA,李 RA。 预防产妇硬脑膜穿刺后头痛 (PDPH)。 来自实验研究的贡献。 Acta Anaesthesiol Scand。 2013;57:947–9。

- Reina MA, Prats-Galino A, Sola RG, Puigdellívol-Sánchez A, Arriazu Navarro R, De Andrés JA。 人类脊膜蛛网膜层的结构:调节硬膜囊通透性的屏障。 Rev Esp Anestesiol Reanim。 2010;57:486–92。 西班牙语。

- Reina MA, López A, Badorrey V, De Andrés JA, Martín S. 22 号 Quincke 脊椎穿刺针在腰椎穿刺过程中产生的硬脑膜损伤。 J Neurol Neurosurg 精神病学。 2004;75893–7。

- Reina MA、de Leon-Casasola OA、Lopez A、De Andres J、Martin S、Mora M. 通过扫描电子显微镜评估 25 号 Quincke 和 Whitacre 针产生的硬脑膜损伤的体外研究。 Reg Anesth 疼痛医学。 2000;25:393–402。

- Dittmann M, Reina MA, López García A. 用扫描电子显微镜观察硬脊膜的新结果。 麻醉师。 1998;47:409-13。 德语。

- Reina MA, Dittmann M, López Garcia A, van Zundert A. 背腰区人类硬脑膜微观结构的新视角。 注册麻醉。 1997;22:161-6。

- Reina MA, López-García A, de Andrés-Ibáñez JA, Dittmann M, Cascales MR, del Caño MC, Daneri J, Zambrano O. Quincke 斜切针和 Whitacre 针在人类硬脑膜中产生的病变的电子显微镜检查。 Rev Esp Anestesiol Reanim。 1997;44:56-61。 西班牙语。

- Reina MA, López A, van Zundert A, De Andrés JA。 腰椎穿刺产生的硬脑膜病变的超微结构。 在:雷纳马。 区域麻醉和疼痛医学功能解剖图谱。 纽约:斯普林格; 2015. 第 767-794 页。

- Reina MA, Castedo J, López A. 硬膜后穿刺头痛。 用于腰椎穿刺的硬脑膜病变和脊椎针的超微结构。 Rev Arg Anestesiol 2008;66:6-26。

- Tourtellotte WW、Haerer AF、Heller GL、Somers JE:腰椎穿刺后头痛。 托马斯,1964 年。

- 摩尔 DC:头痛。 在局部麻醉的并发症中。 托马斯,1955 年,第 177-196 页。

- Gormley JB:治疗脊髓后头痛。 麻醉学 1960; 21:565–566。

- DiGiovanni AJ,Dunbar BS:硬膜外注射自体血治疗腰椎穿刺后头痛。 Anesth Analg 1970;49:268–271。

- Crawford JS:硬膜外血贴的经验。 麻醉 1980;35:513–515。

- Harrington BE,Schmitt AM:脑膜(硬膜后)穿刺性头痛、意外硬膜穿刺和硬膜外血贴。 美国实践的全国调查。 Reg Anesth Pain Med 2009;34:430–437。

- Choi PT、Galinski SE、Takeuchi L 等:PDPH 是产妇椎管内阻滞的常见并发症:产科研究的荟萃分析。 Can J Anesth 2003;50:460–469。

- Paech M、Banks S、Gurrin L:对产科患者硬膜外插入 Tuohy 针过程中意外硬膜穿刺的审核。 Int J Obstet Anesth 2001;10:162–167。

- Webb CA、Weyker PD、Zhang L 等人:用 Tuohy 针意外穿刺硬脑膜会增加慢性头痛的风险。 Anesth Analg 2012;115:124–132。

- Stendell L、Fomsgaard JS、Olsen KS:腰椎穿刺后头痛的防治有改进的空间。 丹医学杂志 2012;59:1-5。

- Vercauteren MP、Hoffmann VH、Mertens E 等:对硬膜穿刺后头痛的硬膜外血贴申请七年回顾:转诊模式和血贴的有效性。 Eur J Anaesth 1999;16:298–303。

- Davies JM、Posner KL、Lee LA 等:与产科麻醉相关的责任。 封闭式索赔分析。 麻醉学 2009;110:131-139。

- Lee LA、Posner KL、Domino KB 等人:1980 年代和 1990 年代与区域麻醉相关的伤害:一项封闭的索赔分析。 麻醉学 2004;101:143–152。

- Fitzgibbon DR、Posner KL、Domino KB 等人:慢性疼痛管理:美国麻醉医师协会已结案索赔项目。 麻醉学 2004;100:98-105。

- Brull R、McCartney CJL、Chan VWS 等:与区域麻醉相关的风险披露:对学术区域麻醉医师的调查。 Reg Anesth Pain Med 2007;32:7-11。

- Levine DN,Rapalino O:腰穿头痛的病理生理学。 神经科学杂志 2001;192:1-8。

- Kunkle EC、Ray BS、Wolff HG:头痛的实验研究。 颅内压变化相关的头痛分析。 Arch Neurol Psychiatry 1943;49:323–358。

- Larrier D,Lee A:头痛和面部疼痛的解剖。 Otolaryngol Clin N Am 2003;36:1041–1053。

- Day CJE,Shutt LE:中枢神经阻滞的听觉、眼部和面部并发症。 审查可能的机制。 注册麻醉 1996; 21:197–201。

- Pogodzinski MS、Shallop JK、Sprung J 等:听力损失和脑脊液压力:病例报告和文献回顾。 耳鼻喉杂志 2009;87:144–147。

- Nishio I,Williams BA,Williams JP:复视。 硬脑膜穿刺的并发症。 麻醉学 2004;100:158–164。

- Yaman ME、Ayberk G、Eylen A 等:腰椎穿刺后孤立的外展神经麻痹:病例报告和作用机制回顾。 J Neurosurg Sci 2010;54:119-123。

- 方佳莹,林佳伟,李奇,等:剖宫产腰硬联合麻醉后三叉神经面神经麻痹。 临床麻醉杂志 2010;22:56-58。

- Lybecker H、Djernes M、Schmidt JF:硬膜穿刺后头痛 (PDPH):发病、持续时间、严重程度和相关症状。 对 75 例连续 PDPH 患者的分析。 Acta Anaesthesiol Scand 1995;39:605–612。

- Aida S、Taga K、Yamakura T 等:硬膜外阻滞后头痛:鞘内空气的作用。 麻醉学 1998;88:76-81。

- Reamy BV:硬膜外后头痛:多晚会发生? J Am Board Fam Med 2009;22:202-205。

- Amorim JA、Gomes de Barros MV、Valenca MM:硬脑膜后(腰椎后)穿刺后头痛:危险因素和临床特征。 脑痛 2012;32:916–923。

- Chan TM、Ahmed E、Yentis SM 等:产后头痛:1999 年国家产科麻醉数据库 (NOAD) 总结报告。Int J Obstet Anesth 2003;12:107–112。

- Sprung J、Bourke BA、Contreras MG 等:围手术期听力障碍。 麻醉学 2003;98:241–257。

- Lybecker H、Moller JT、May O 等:硬膜穿刺后头痛的发生率和预测:1021 种脊髓麻醉的前瞻性研究。 Anesth Analg 1990;70:389–394。

- Wu CL、Rowlingson AJ、Cohen SR 等:性别和硬膜穿刺后头痛。 麻醉学 2006;105:613–618。

- Angle P、Thompson D、Halpern S 等人:第二阶段推挤与产妇意外硬膜穿刺后的头痛相关。 Can J Anesth 1999;46:861–866。

- Vallejo MC:病态肥胖产妇的麻醉管理。 Curr Opin Anaesthesiol 2007;20:175–180。

- Kuntz KM、Kokmen E、Stevens JC 等:腰椎穿刺后头痛:501 次连续手术的经验。 神经病学 1992; 42:1884–1887。

- Faure E,Moreno R,Thisted R:病态肥胖产妇硬膜穿刺后头痛的发生率。 Reg Anesth 1994;19:361–363。

- Dodge HS、Ekhator NN、Jefferson-Wilson L 等:吸烟者降低了硬膜穿刺后头痛的风险。 疼痛医师 2013;16:e25–e30。

- Hannerz J:腰椎穿刺后头痛及其与慢性紧张型头痛的关系。 头痛 1997;37:659–662。

- van Oosterhout WPJ、van der Plas AA、van Zwet EW 等:偏头痛和非头痛受试者的硬膜穿刺后头痛。 一项前瞻性研究。 神经病学 2013;80:941–948。

- Echevarria M、Caba F、Rodriguez R:月经周期对硬膜穿刺后头痛的影响。 Reg Anesth 疼痛医学 1998;23:485–490。

- Blanche R、Eisenach JC、Tuttle R 等:以前的湿抽头不会降低分娩硬膜外镇痛的成功率。 Anesth Analg 1994;79:291-294。

- Halpern S,Preston R:硬膜穿刺后头痛和脊髓针设计。 元分析。 麻醉学 1994;81:1376–1383。

- Kovanen J,Sulkava R:腰椎穿刺后体位性头痛的持续时间:针头大小的影响。 头痛 1986;26:224–226。

- Lambert DH、Hurley RJ、Hertwig L 等人:针规和针尖配置在腰椎穿刺头痛产生中的作用。 Reg Anesth 1997;22:66-72。

- Reina MA、de Leon-Casasola OA、Lopez A 等:通过扫描电子显微镜评估由 25 号 Quincke 和 Whitacre 针产生的硬脑膜损伤的体外研究。 Reg Anesth 疼痛医学 2000; 25:393–402。

- Richman J、Joe E、Cohen S 等:斜角方向和硬膜穿刺后头痛。 一项荟萃分析。 神经学家 2006;12:224–228。

- Reina MA、Dittmann M、Garcia AL 等:背腰区人类硬脑膜微观结构的新视角。 Reg Anesth 1997;22:161–166。

- Seeberger MD、Kaufmann M、Staender S 等人:反复硬膜穿刺会增加硬膜穿刺后头痛的发生率。 Anesth Analg 1996;82:302–305。

- De Almeida SM、Shumaker SD、LeBlanc SK 等:研究志愿者硬膜穿刺后头痛的发生率。 头痛 2011;51:1503–1510。

- Singh S、Chaudry SY、Phelps AL 等人:对三级医疗中心的意外硬脑膜穿刺、硬膜穿刺后头痛和局部麻醉失败的 5 年审计。 科学世界杂志 2009;9:715–722。

- Goldszmidt E、Kern R、Chaput A 等:产后头痛的发病率和病因:一项前瞻性队列研究。 Can J Anesth 2005; 52:971–977。

- Aya AGM、Manguin R、Robert C 等:夜间产科硬膜外麻醉中意外硬膜穿刺的风险增加。 Can J Anesth 1999;46:665–669。

- Paech MJ,Whybrow T:硬脑膜穿刺后头痛的预防和治疗。 东盟 J Anaesthesiol 2007;8:86-95。

- Warwick WI,Neal JM:超越脊髓性头痛:预防和治疗低压头痛综合征。 Reg Anesth Pain Med 2007;32:455–461。

- Apfel CC、Saxena OS、Cakmakkaya OS 等:意外硬膜穿刺后硬膜穿刺后头痛的预防:定量系统评价。 Br J Anaesth 2010;105:255–263。

- Perlas A:在椎管内阻滞中使用超声的证据。 Reg Anesth Pain Med 2010;35(增刊 1):S43–S46。

- Hamzei A、Basiri-Moghadam M、Pasban-Noghabi S:地塞米松对剖宫产腰麻后头痛发生率的影响。 单盲随机对照试验。 沙特医学杂志 2012;33:948–953。

- Doroudian MR、Norouzi M、Esmailie M 等:地塞米松预防硬膜穿刺后头痛:一项随机、双盲、安慰剂对照试验。 比利时麻醉学报 2011;62:143–146。

- Yousefshahi F、Dahmardeh AR、Khajavi M 等:地塞米松对剖宫产腰麻后硬膜穿刺后头痛频率的影响:一项双盲随机临床试验。 比利时神经学报 2012;112:345–350。

- Basurto Ona X、Uriona Tuma SM、Martinez Garcia L 等人:预防硬膜穿刺后头痛的药物治疗。 Cochrane 数据库系统修订版 2013;(2):CD001792。

- Al-metwalli RR:硬膜外吗啡注射用于预防硬脑膜穿刺后头痛。 麻醉 2008;63:847–850。

- Hakim SM:Cosyntropin 用于预防意外硬膜穿刺后硬膜穿刺后头痛。 麻醉学 2010;113:413–420。

- Sadeghi SE、Abdollahifard G、Nasabi NA 等:单剂量氨茶碱给药对预防选择性剖宫产脊髓麻醉患者硬脑膜穿刺后头痛的有效性。 世界医学杂志 2012;7:13-16。

- Jacobus CH:卧床休息能预防腰椎穿刺后头痛吗? Ann Emerg Med 2012;59:139–140。

- Baraz R,Collis R:分娩硬膜外镇痛期间硬脑膜意外穿刺的处理:英国实践调查。 麻醉 2005;60:673–679。

- Sudlow C、Warlow C:预防硬膜穿刺后头痛的姿势和液体。 Cochrane 数据库系统修订版 2002;(2):CD001790。

- Dakka Y、Warra N、Albadareen RJ 等人:一家三级医院腰椎穿刺后的头痛率和护理费用。 神经病学 2011;77:71-74。

- Strupp M、Brandt T、Muller A:通过重新插入管心针降低腰椎穿刺后综合征的发生率:一项针对 600 名患者的随机前瞻性研究。 神经杂志 1998;245:589–592。

- Sinikoglu NS、Yeter H、Gumus F 等:重新插入管心针不会影响脊髓麻醉后硬脑膜穿刺后头痛 (PDPH) 的发生率。 Rev Bras Anestesiol 2013;63:188–192。

- Moore JM:持续脊髓麻醉。 Am J Ther 2009;16:289–294。

- Sadashivaiah J,McClure H:18 克 Tuohy 针可降低硬膜穿刺后严重头痛的发生率。 麻醉 2009;64:1379–1380。

- Schier R、Guerra D、Aguilar J 等人:硬膜外腔识别:空气与液体作为阻力损失介质后并发症的荟萃分析。 Anesth Analg 2009;109:2012–2021。

- Segal S,Arendt KW:一项回顾性有效性研究,用于识别硬膜外腔对空气或盐水的抵抗力丧失。 Anesth Analg 2010;110:558–563。

- Norris MC、Leighton BL、DeSimone CA:针头斜面方向和意外硬膜穿刺后的头痛。 麻醉学 1989;70:729–731。

- Duffy B:不要转动针头! 麻醉重症监护 1993;21:328–330。

- Simmons SW、Cyna AM、Dennis AT 等:分娩时的硬脊膜外联合镇痛与硬膜外镇痛。 Cochrane 数据库系统修订版 2009;(1):CD003401。

- Kuczkowski KM,Benumof JL:降低硬脑膜穿刺后头痛的发生率:维持脑脊液容量。 Acta Anaesthesiol Scand 2003;47:98–100。

- Charsley MM, Abram SE:鞘内注射生理盐水可降低硬膜穿刺后头痛的严重程度。 Reg Anesth Pain Med 2001;26:301–305。

- Carter BL,Pasupuleti R:静脉注射促肾上腺皮质激素治疗硬膜穿刺后头痛。 麻醉学 2000;92:272–274。

- Russell IF:连续脊髓麻醉的前瞻性对照研究

与分娩时意外硬膜穿刺后重复硬膜外镇痛相比。 Int J Obstet Anesth 2012;21:7-16。 - Ayad S、Bemian Y、Narouze S 等人:用于分娩镇痛的湿水龙头后放置蛛网膜下腔导管:对产科患者头痛风险的影响。 Reg Anesth Pain Med 2003;28:512–515。

- Heesen M、Klohr S、Rossaint R 等人:插入鞘内导管

意外硬膜穿刺后:荟萃分析。 Int J Obstet Anesth 2013;22:26-30。 - Newman M, Cyna A:硬膜外硬膜外穿刺过程中意外硬膜穿刺的即时处理:澳大利亚产科麻醉师的调查。 2008 年麻醉重症监护;36:96-101。

- Stride PC,Cooper GM:重新审视硬脑膜水龙头:伯明翰妇产医院为期 20 年的调查。 麻醉 1993;48:247–255。

- Trivedi NS、Eddi D、Shevde K:产科患者意外硬膜穿刺后的头痛预防。 临床麻醉杂志 1993;5:42-45。

- Scavone BM、Wong CA、Sullivan JT 等:预防性硬膜外血液贴片在预防意外硬膜穿刺后产妇硬膜穿刺后头痛的疗效。 麻醉学 2004;101:1422–1427。

- Bradbury CL、Singh SI、Badder SR 等:预防产妇硬脑膜穿刺后头痛:系统评价和荟萃分析。 Acta Anaesthesiol Scand 2013;57:417–430。

- Agerson AN, Scavone BM: 硬脑膜意外穿刺后预防性硬膜外血液贴片用于预防产妇硬膜穿刺后头痛。 Anesth Analg 2012;115:133–136。

- Boonmak P,Boonmak S:硬膜外血液修补预防和治疗硬膜穿刺后头痛。 Cochrane 数据库系统修订版 2010;(1):CD001791。

- Baysinger CL、Pope JE、Lockhart EM 等:意外硬膜穿刺和硬膜穿刺后头痛的处理:一项北美调查。 临床麻醉杂志 2011;23:349–360。

- Leivers D:早期预防性硬膜外血贴后的全脊髓麻醉。 麻醉学 1990;73:1287–1289。

- Tobias MD、Pilla MA、Rogers C 等:利多卡因抑制血液凝固:对硬膜外血液贴片的影响。 Anesth Analg 1996;82:766–769。

- Gutsche BB:产科腰椎硬膜外镇痛:水龙头和贴片。 在:Reynolds F(编辑):产科中的硬膜外和脊髓阻滞。 Balliere Tindall,1990,第 75-106 页。

- Naulty JS、Hertwig L、Hunt CO 等:局麻药对硬膜穿刺后头痛的影响。 麻醉学 1990;72:450–454。

- Santanen U、Rautoma P、Luurila H 等人:27 号(0.41 毫米)Whitacre 和 Quincke 脊椎针在硬膜穿刺后头痛和非硬膜穿刺头痛方面的比较。 Acta Anaesthesiol Scand 2004;48:474–479。

- Stella CL、Jodicke CD、How HY 等:产后头痛:您的检查完成了吗? Am J Obstet Gynecol 2007;196:318.e1–318.e7。

- Somri M、Teszler CB、Vaida SJ 等人:硬膜穿刺后头痛:影像引导管理方案。 Anesth Analg 2003;96:1809–1812。

- Sharma R,Panda A:昂丹司琼诱发的模仿硬膜穿刺后头痛的产妇头痛。 Can J Anesth 2010;57:187–188。

- Hurlburt L、Lay C、Fehlings MG 等:硬膜穿刺后头痛的产后检查导致胸部假性脑脊膜膨出的诊断和手术治疗:病例报告。 Can J Anesth 2013;60:294–298。

- 国家神经疾病和中风研究所。 脑膜炎和脑炎情况说明书。 http://www.ninds.nih.gov/disorders/encephalitis_meningitis/detail_encephalitis_meningitis.htm。 于 28 年 2013 月 XNUMX 日访问。

- Machurot PY、Vergnion M、Fraipont V 等:脊髓麻醉后颅内硬膜下血肿:病例报告和文献回顾。 比利时麻醉学报 2010;61:63-66。

- Bleeker CP、Hendriks IM、Booij LHDJ:产后硬膜穿刺后头痛:您的鉴别诊断是否完整? Br J Anaesth 2004; 93:461–464。

- Matthys LA、Coppage KH、Lambers DS 等:迟发性产后先兆子痫:151 例经验。 Am J Obstet Gynecol 2004;190:1464–1466。

- Lockhart EM,Baysinger CL:产妇颅内静脉血栓形成。 麻醉学 2007;107:652–658。

- Wittmann M、Dewald D、Urbach H 等人:窦静脉血栓形成:产后头痛的鉴别诊断。 Arch Gynecol Obstet 2012;285:93–97。

- Vanden Eede H、Hoffmann VLH、Vercauteren MP:分娩后体位性头痛:并不总是典型的硬膜穿刺后头痛。 Acta Anaesthesiol Scand 2007;51:763–765。

- van Kooten F、Oedit R、Bakker SLM 等:硬膜穿刺后头痛的硬膜外血贴:一项随机、观察者盲、对照临床试验。 J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79:553–558。

- Sharma A,Cheam E:针灸治疗椎管内镇痛后的产后头痛。 Int J Obstet Anesth 2009;18:417–419。

- Takmaz SA、Kantekin CU、Kaymak C 等:用双侧枕大神经阻滞治疗硬膜穿刺后头痛。 头痛 2010;50:869–872。

- 科恩 S、拉莫斯 D、格鲁布 W 等人。 Reg Anesth 疼痛医学 2014;39:563。

- Basurto Ona X、Martinez Garcia L、Sola I 等人:治疗硬膜穿刺后头痛的药物疗法。 Cochrane 数据库系统修订版 2011;(8):CD007887。

- Choi A,Laurito CE,Cummingham FE:硬膜穿刺后头痛的药物治疗。 Ann Pharmacother 1996;30:831–839。

- Camann WR、Murray RS、Mushlin PS 等:口服咖啡因对硬膜穿刺后头痛的影响。 一项双盲、安慰剂对照试验。 Anesth Analg 1990;70:181–184。

- Halker RB、Demaerschalk BM、Wellik KE 等:咖啡因用于预防和治疗硬膜穿刺后头痛:揭穿神话。 神经学家 2007;13:323–327。

- Connelly NR、Parker RK、Rahimi A 等:舒马曲坦治疗硬膜穿刺后头痛患者。 头痛 2000;40:316–319。

- Hakim S、Khan RM、Maroof M 等人:马来酸甲基麦角新碱(methergine)可缓解产科患者的硬膜穿刺后头痛。 Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:100。

- Rucklidge MWM、Yentis SM、Paech MJ 等:用于治疗硬膜穿刺后头痛的 Synacthen Depot。 麻醉 2004;59: 138–141。

- Noyan Ashraf MA、Sadeghi A、Azarbakht Z 等人:氢化可的松治疗硬膜穿刺后头痛。 中东麻醉杂志 2007;19:415–422。

- Rabiul A、Aminur R、Reza E:极短期静脉内氢化可的松在减少硬膜穿刺后头痛中的作用。 J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2012;28:190–193。

- Wagner Y、Storr F、Cope S:加巴喷丁治疗硬膜穿刺后头痛:病例系列。 麻醉重症监护 2012;40:714–718。

- Huseyinoglu U、Huseyinoglu N、Hamurtekin E 等:普瑞巴林对脊髓麻醉和腰椎穿刺后硬膜穿刺后头痛的影响。 临床神经科学杂志 2011;18:1365–1368。

- Kroin JS、Nagalla SKS、Buvanendran 等:硬膜外穿刺大鼠模型中硬膜外血液和其他注射液调节颅内压的机制。 Anesth Analg 2002;95:423–429。

- Bart AJ,Wheeler AS:硬膜外盐水放置和硬膜外血液放置治疗腰椎穿刺后头痛的比较。 麻醉学 1978;48:221–223。

- Liu SK、Chen KB、Wu RSC 等:患者自控泵输送硬膜外生理盐水治疗硬膜穿刺后头痛——病例报告。 台湾麻醉学报 2006;44:227–230。

- Kara I、Ciftci I、Apiliogullari S 等:10 岁儿童腹股沟疝修补术后硬膜穿刺后头痛的管理:病例报告。 儿科外科杂志 2012;47:E55–E57。

- Vakharia SB、Thomas PS、Rosenbaum AE 等:脑脊液渗漏的磁共振成像和血块填塞对硬膜穿刺后头痛的影响。 Anesth Analg 1997;84:585–590。

- Serpell MG、Haldane GJ、Jamieson DR 等:腰椎穿刺后头痛的预防:英国神经科医生和神经外科医生的问卷调查。 医学杂志 J 1998;316:1709–1710。

- Darvish B、Gupta A、Alahuhta S 等:产后意外硬膜穿刺和硬膜穿刺后头痛的管理:北欧调查。 Acta Anaesthesiol Scand 2011;55:46-53。

- Banks S、Paech M、Gurrin L:产科患者用 Tuohy 针意外穿刺硬膜后硬膜外血贴片的审核。 Int J Obstet Anesth 2001;10:172–176。

- Safa-Tisseront V、Thormann F、Malassine P 等人:硬膜外血贴治疗硬膜穿刺后头痛的有效性。 麻醉学 2001;95:334–339。

- Sandesc D、Lupei MI、Sirbu C 等:常规治疗或硬膜外血贴治疗不同病因的硬膜穿刺后头痛。 比利时麻醉学报 2005;56:265–269。

- Vilming ST、Kloster R、Sandvik L:腰椎穿刺后头痛何时应使用硬膜外血贴? 一种基于 79 名患者队列的理论方法。 脑痛 2005;25:523–527。

- Chen LK、Huang CH、Jean WH 等:台湾女性硬膜穿刺后头痛的有效硬膜外血补片量。 J Formos Med Assoc 2007;106:134-140。

- Paech MJ、Doherty DA、Christmas T 等:产科硬膜外血贴的血容量:一项随机、盲法临床试验。 Anesth Analg 2011;113:126–133。

- Schievink WI:自发性脊髓脑脊液漏和颅内低血压。 JAMA 2006;295:2286–2296。

- Riley CA, Spiegel JE:大容量硬膜外血贴治疗硬膜穿刺后头痛的并发症。 腰椎硬膜下血肿和蛛网膜炎:最初的原因还是最终的影响? 临床麻醉杂志 2009;21:355–359。

- Desai MJ、Dave AP、Martin MB:两个大容量硬膜外血贴治疗腰椎穿刺后头痛后的延迟性神经根性疼痛:病例报告。 疼痛医师 2010;13:257–262。

- Martin R、Jourdain S、Clairoux M 等:硬膜外血贴后褥疮位置的持续时间。 Can J Anaesth 1994;41:23-25。

- Jagannathan N, Tetzlaff JE:一名患有硬膜穿刺后头痛的耶和华见证人患者的硬膜外血块。 Can J Anaesth 2005;52:113。

- Janssens E、Aerssens P、Alliet P 等:儿童硬膜穿刺后头痛:文献综述。 Eur J Pediatr 2003;162:117–121。

- Kokki M、Sjovall S、Kokki H:硬膜外血贴对儿科硬膜穿刺后头痛有效——10 年经验。 儿科麻醉 2012;22:1205–1210。

- Waldman SD、Feldstein GS、Allen ML:颈椎硬膜外血贴:一种安全有效的颈椎硬膜穿刺后头痛治疗方法。 Anesth Rev 1987;14:23-24。

- Bucklin BA、Tinker JH、Smith CV:临床困境:一名患有硬膜穿刺后头痛和急性白血病的患者。 Anesth Analg 1999;88:166-167。

- Koeva V、Bar-Or A、Gendron D 等:多发性硬化症患者的硬膜外血贴:安全吗? Can J Anaesth 2013;60:479–483。

- Tom DJ、Gulevich SJ、Shapiro HM 等:HIV 阳性患者的硬膜外血贴。 麻醉学 1992;76:943–947。

- Martin DP、Bergman BD、Berger IH:硬膜外血贴和急性水痘。 Anesth Analg 2004;99:1760–1762。

- Abouleish E、de la Vega S、Blendinger I 等:硬膜外血贴的长期随访。 Anesth Analg 1975;54:459–463。

- Andrews PJD、Ackerman WE、Juneja M 等人:产妇在无意中刺穿硬膜后与硬膜外血斑相关的短暂性心动过缓。 Br J Anaesth 1992;69:401–403。

- Hebl JR、Horlocker TT、Chantigian RC 等人:硬膜穿刺后有或没有硬膜外血贴,硬膜外麻醉和镇痛不会受损。 Anesth Analg 1999;89:390–394。

- Collier CB:血斑可能导致硬膜外腔瘢痕形成:两例病例报告。 Int J Obstet Anesth 2011;20:347–351。

- Vassal O、Baud MC、Bolandard F 等:硬膜外注射羟乙基淀粉治疗硬膜穿刺后头痛。 Int J Obstet Anesth 2013;22:153–155。

- Williams EJ、Beaulieu P、Fawcett WJ 等:硬膜外血贴片在产科人群中的疗效。 Int J Obstet Anesth 1999;8:105–109。

- Sadashivaiah J:18-G Tuohy 针可以减少严重的硬膜穿刺后头痛的发生率。 麻醉 2009;64:1379–1380。

- Ho KY,Gan TJ:反复硬膜外血贴后持续性硬膜穿刺后头痛的管理。 Acta Anaesthesiol Scand 2007;51:633–636。

- Sullivan FM、Swan IRC、Donnan PT 等:在贝尔麻痹中使用强的松或阿昔洛韦进行早期治疗。 N Engl J Med 2007;357:1598–1607。

- Choi PTL、Galinski SE、Lucas S 等:检查麻醉文献中的证据:产科硬膜穿刺后头痛报告的调查和评估。 Can J Anaesth 2002;49:49-56。