阿片类药物在麻醉学、重症监护和疼痛管理实践中发挥着不可或缺的作用。 对阿片类药物药理学(包括基础科学和临床方面)的全面了解对于安全有效地使用这些重要药物至关重要。 本章将几乎完全集中于围手术期使用的静脉内阿片受体激动剂。

1. 基础药理学

结构活性

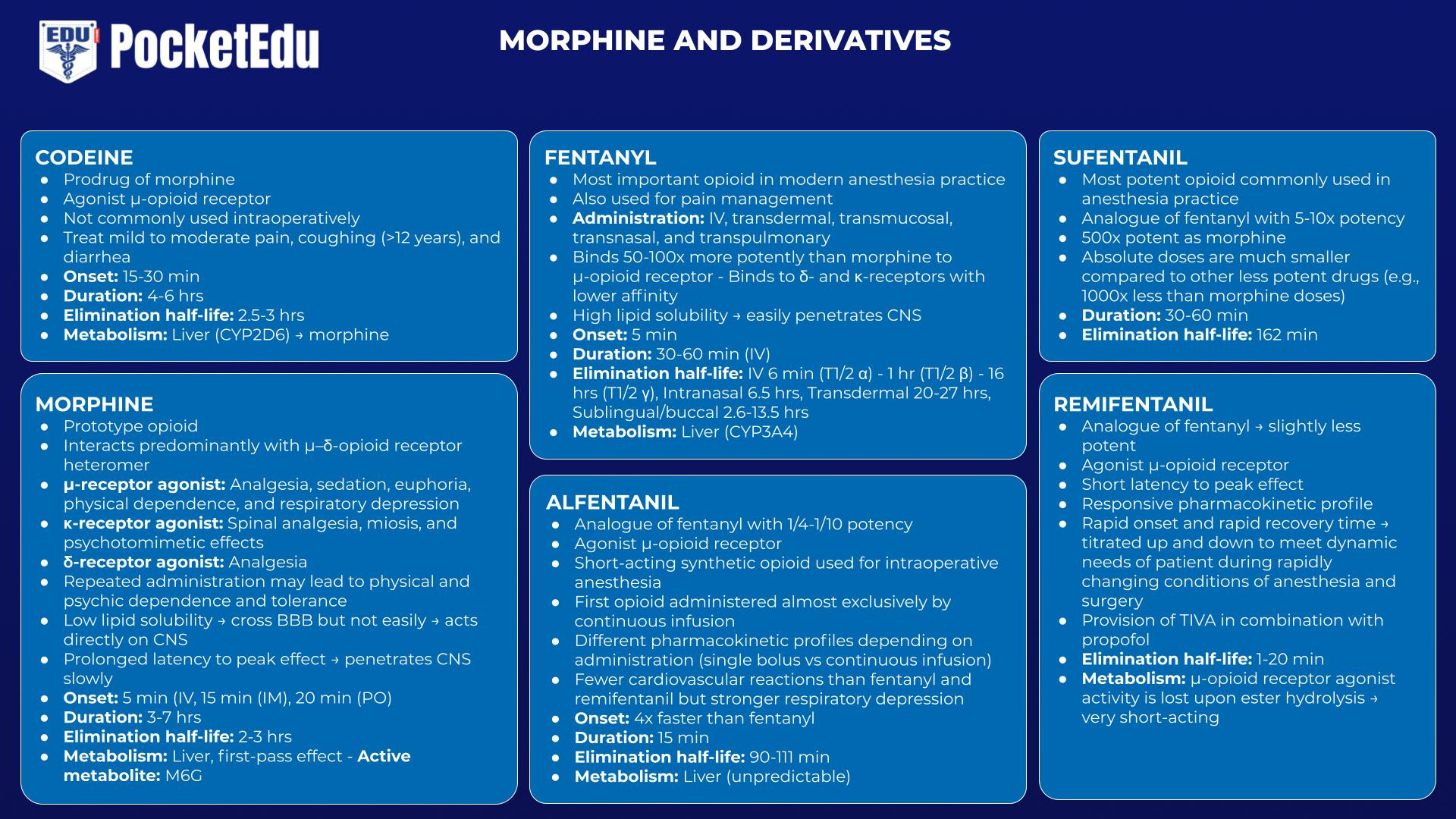

麻醉学中具有临床意义的阿片类药物具有许多结构特征。 吗啡是一种苄基异喹啉生物碱(图 1)。 许多常用的半合成阿片类药物是通过对吗啡分子进行简单修饰而制成的。 例如,可待因是吗啡的 3-甲基衍生物。 同样,氢吗啡酮、氢可酮和羟考酮也是通过相对简单的吗啡修饰合成的。 吗啡分子骨架的更复杂改变导致混合激动剂-拮抗剂如纳布啡甚至完全拮抗剂如纳洛酮。

芬太尼系列阿片类药物在化学上与哌替啶有关。 哌替啶是第一个完全合成的阿片类药物,可视为临床原型苯基哌啶(见图1)。 芬太尼是基本苯基哌啶结构的简单修饰。 其他常用的芬太尼同系物,如阿芬太尼和舒芬太尼,是相同苯基哌啶骨架的更复杂版本。

阿片类药物具有许多共同的物理化学特征,尽管某些药物具有独特的特征。 一般来说,阿片类药物是高度可溶的弱碱,与蛋白质高度结合,在生理 pH 值下大部分离子化。 阿片类药物的理化特性影响其临床行为。 例如,相对未结合的未结合分子,如阿芬太尼和瑞芬太尼,在推注后达到峰值效应的潜伏期较短。

机制

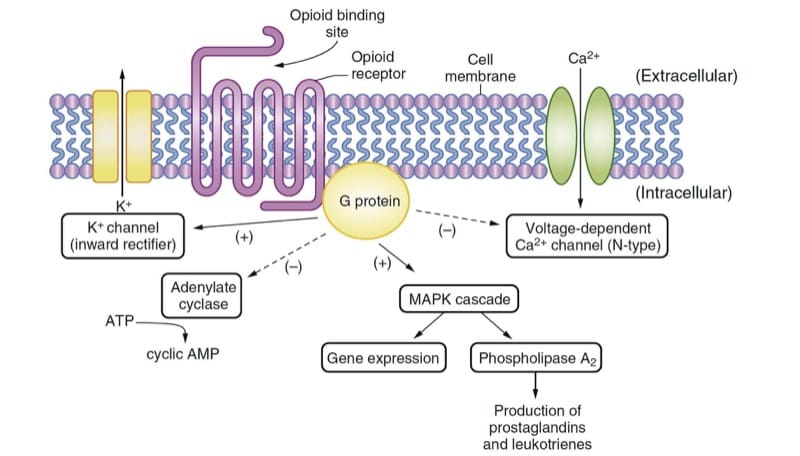

阿片类药物通过与阿片受体相互作用产生其主要药理作用,阿片受体是生物学中广泛存在的 G 蛋白偶联受体家族的典型代表(例如,β-肾上腺素能受体、多巴胺能受体等)。 克隆的阿片受体在培养细胞中的表达促进了对阿片受体激活的细胞内信号转导机制的分析。(1) 阿片受体激动剂与受体的结合导致 G 蛋白的激活,产生主要是抑制作用(图 2)。 XNUMX); 这些影响最终导致细胞超极化和神经元兴奋性降低。

已经使用分子生物学技术鉴定了三种经典的阿片受体:μ、κ 和 δ。 最近,还鉴定了第四种阿片受体 ORL1(也称为 NOP),尽管其功能与经典阿片受体完全不同。 这些阿片受体中的每一个都有一个常用的实验生物测定、相关的内源性配体、一组激动剂和拮抗剂,以及当受体被激动时的一系列生理效应。 尽管已经提出阿片受体亚型(例如,μ1 μ2)的存在,但分子生物学技术尚不清楚它们是否存在不同的基因。 阿片受体的翻译后修饰肯定会发生,并且可能导致有关阿片受体亚型的数据相互矛盾。 (2)

阿片类药物在多个部位发挥治疗作用。 它们抑制 P 物质从脊髓背角的初级感觉神经元释放,从而减轻疼痛感向大脑的传递。 脑干中的阿片类药物作用通过下行抑制通路调节脊髓背角的伤害感受传递。 阿片类药物被认为可以通过前脑的作用改变对疼痛的情感反应; 去大脑会阻止大鼠的阿片类药物镇痛效果。(3) 此外,吗啡会诱导人脑中“奖赏结构”的信号变化。(4)

对转基因小鼠的研究已经获得了关于阿片受体功能的重要信息。 在 μ 阿片受体敲除小鼠中,吗啡诱导的镇痛作用、奖赏效应和戒断作用均不存在。(5,6) 重要的是,μ 受体敲除小鼠也未能表现出对吗啡的呼吸抑制反应。(7)

- 图 2 阿片类药物的作用机制。 内源性配体或药物与阿片受体结合并激活 G 蛋白,产生主要是抑制性的多种作用。 腺苷酸环化酶和电压依赖性 Ca2+ 通道的活性受到抑制。 内向整流 K+ 通道和丝裂原活化蛋白激酶 (MAPK) 级联被激活。 AMP,单磷酸腺苷; ATP,三磷酸腺苷。

代谢

围手术期临床常规静脉给药的阿片类药物通过多种代谢途径转化排泄。 一般而言,阿片类药物通过肝微粒体系统代谢,尽管肝脏结合和随后的肾脏排泄对某些阿片类药物很重要。 对于某些阿片类药物,所涉及的特定代谢途径在活性代谢物(例如,吗啡、哌替啶)或超短作用持续时间(例如,瑞芬太尼)方面具有重要的临床意义。 对于其他阿片类药物,代谢途径中的遗传变异可以显着改变临床效果(例如,可待因)。 这些细微差别将在随后关注个别药物的部分中讨论。

2. 临床药理学

药代动力学

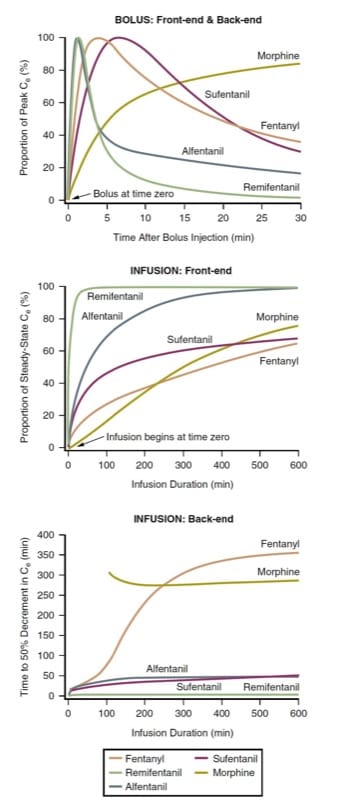

药代动力学差异是围手术期麻醉实践中阿片类药物合理选择和给药的主要依据。 关键的药代动力学行为是 (1) 推注后达到峰值效应位点浓度的潜伏期(即推注前端动力学),(2) 推注后达到临床相关浓度衰减的时间(即推注后端动力学) ),(3) 开始连续输注后达到稳态浓度的时间(即输注前端动力学),以及 (4) 停止连续输注后达到临床相关浓度衰减的时间(即输注回末端动力学)。

将阿片类药物药代动力学概念应用于临床麻醉学需要认识几个基本原则。 首先,药代动力学变量表的临床价值有限。 了解药代动力学行为最好通过计算机模拟来实现。 其次,必须单独考虑通过推注或连续输注给药的阿片类药物。 (8) 第三,药代动力学信息必须与浓度-效应关系和药物相互作用(即药效学)知识相结合,才能在临床上发挥作用。

各种静脉内阿片类药物的峰值效应潜伏期和推注后效应偏移(即推注前端动力学和推注后端动力学)可以通过预测推注后效应部位浓度的时间进程来定义. 由于阿片类药物的效力(因此需要的剂量)不同,为了进行比较,必须将效应部位浓度标准化为每种药物的峰值浓度百分比。 考虑到吗啡、芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼和瑞芬太尼是术中最常用的阿片类药物,药代动力学模拟说明了阿片类药物在推注后达到峰值效应的潜伏期有何不同(图 3,上图)。 (9-12)

推注的模拟(见图 3,上图)具有临床意义。 例如,当需要快速起效的阿片类药物时,吗啡可能不是一个好的选择。 同样,当临床目标是短暂的阿片类药物作用持续时间随后迅速消散时,瑞芬太尼或阿芬太尼可能是首选。 请注意,在芬太尼达到峰值浓度之前,瑞芬太尼的浓度已经大幅下降。 该模拟说明了为什么芬太尼的前端动力学使其成为一种非常适合患者自控镇痛 (PCA) 的药物(另请参见麻醉后恢复和围手术期疼痛管理章节)。 与吗啡不同,芬太尼推注的峰值效应在典型的 PCA 锁定期结束之前就已显现,从而减轻了“剂量叠加”问题(另请参阅“围手术期疼痛管理”一章)。

达到峰值效应的潜伏期取决于血浆和效应部位达到平衡的速度(即 ke0 参数)。 平衡速度更快的药物具有更高的“可扩散”分数(即未结合和未结合的药物比例)和高脂溶性。 然而,即使是缓慢起效的阿片类药物,即使是非常大剂量的起效也可能会产生明显的快速起效(因为即使峰值浓度出现较晚,作用部位也会达到超治疗药物水平)。

这种简单、恒速输注的模拟具有明显的临床意义。 首先,在术中使用的情况下,达到最终稳态浓度的很大一部分所需的时间非常长。 要更快地达到接近稳态,需要在输注开始(或增加)之前进行推注。 瑞芬太尼可能代表了这一一般规则的部分例外。 此外,阿片类药物的浓度会在开始输注后数小时内增加; 换句话说,浓度通常会增加,即使输注速度可能几个小时都一样! 瑞芬太尼相对较快地达到接近稳态,这肯定是它成为一种流行的全静脉麻醉 (TIVA) 药物的部分原因。

开始连续输注后达到稳态的时间也最好通过药代动力学模拟来检查。 使用与推注给药相同的原型,药代动力学模拟(图 3,中图)显示达到稳态效应位点浓度所需的时间(即输注前端动力学)。

停止稳态输液后效果抵消的时间最好用上下文相关的半衰期 (CSHT) 模拟来表达。(13) 定义为停止连续输液后浓度降低 50% 所需的时间,稳态输注,CSHT 是一种使药物的药代动力学行为正常化的方法,因此可以对预测的药物效应偏移进行合理比较。 因此,CSHT 专注于“输液后端”动力学。

(图 3)的底部面板是常用阿片类药物的 CSHT 模拟。 对于大多数药物,CSHT 随时间变化。 因此,对于短暂输注,各种药物的预测后端动力学差异不大(瑞芬太尼是这一一般规则的一个明显例外)。 随着输注时间的延长,CSHT开始分化,为药物选择提供了合理的依据。 其次,根据所需的阿片类药物作用持续时间,可以选择短效或长效药物。 最后,这些曲线的形状因所需的浓度下降程度而异。 换句话说,代表浓度降低 20% 或 80% 所需时间的曲线(例如,20% 或 80% 的递减时间模拟)是完全不同的。 (8) 因此,取决于应用的麻醉技术, CSHT 模拟不一定是临床相关模拟(即,减少 50% 可能不是临床目标)。 此外,吗啡的 CSHT 模拟不考虑活性代谢物(参见后面“单个阿片类药物的独特特征”下对单个药物的讨论)。

- 图 3 阿片类药物的药代动力学。 使用文献中的药代动力学参数模拟说明通过推注或连续输注给药后的前端和后端药代动力学行为(9-12,45)

药效学

在大多数方面,μ-激动剂阿片类药物可以被认为具有重要的药代动力学差异的药效学等同物; 也就是说,治疗效果和副作用本质上是相同的。 它们作为镇痛药的功效和它们产生通气抑制的倾向彼此没有区别。 非阿片受体机制(如组胺释放)确实存在药效学差异。

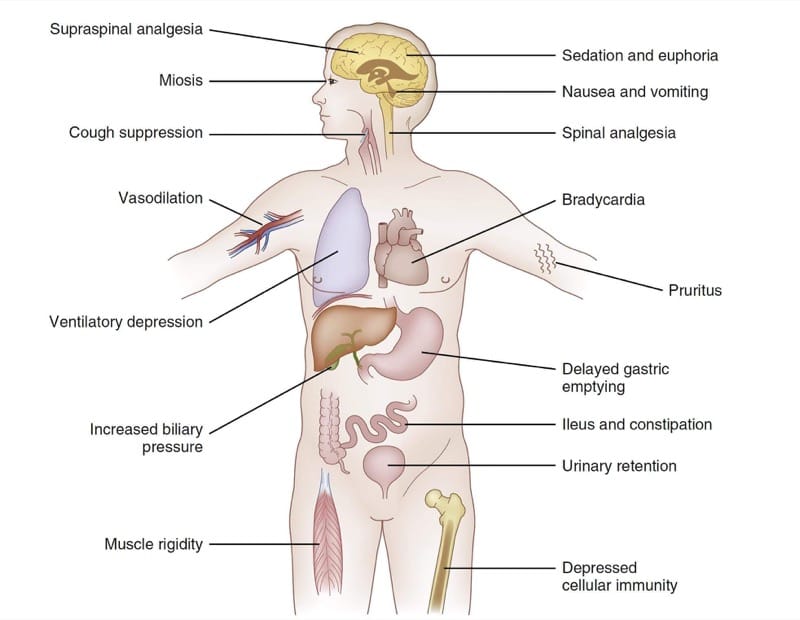

由于神经系统深刻影响整个身体的功能,因此在许多器官系统中观察到阿片类药物 μ-激动剂的药效学作用。 图 4 总结了芬太尼同类物的主要药效学作用。 根据临床情况和临床治疗目标,这些广泛影响中的一些可以被视为治疗性或不良性。 例如,在某些临床环境中,μ-激动剂产生的镇静作用可能被视为治疗目标。 在其他人中,困倦显然被认为是一种不利影响。

- 图 4 阿片类药物药效学。 芬太尼同系物选定影响的汇总图表(详见正文)。

治疗效果

减轻疼痛是阿片类镇痛药的主要治疗作用。 作用于脊髓和大脑 μ 受体,阿片类药物通过减弱来自外周的伤害性交通以及通过改变中枢对疼痛刺激的情感反应来提供镇痛作用。

μ-激动剂在治疗由缓慢传导的无髓鞘 C 纤维带来的“第二痛”感觉时最有效; 它们在治疗“初痛”感觉(由细小的有髓鞘 A-δ 纤维传递)和神经性疼痛方面效果较差。 阿片类药物镇痛的一个独特之处(与局部麻醉剂等药物不同)是其他感觉方式不受影响(例如,触觉、温度等)。

围手术期(当然是术中),μ-激动剂产生的嗜睡也是靶向作用之一。 大脑是 μ-激动剂镇静作用的解剖基质。 随着剂量的增加,μ-激动剂最终会产生困倦和睡眠(疼痛的缓解无疑有助于促进术前和术后不适患者的睡眠)。 如果剂量足够,μ-激动剂会在脑电图上产生明显的 delta 波活动,这类似于在自然睡眠中观察到的模式。

μ-激动剂当然可以通过不产生睡眠的剂量显着缓解疼痛。 这是将它们用于治疗卧床患者疼痛的临床基础。 然而,额外剂量的给药最终会导致嗜睡(并且因此无法要求额外剂量)并且是 PCA 装置安全性的重要科学基础(另请参见围手术期疼痛管理一章)。 然而,即使是大剂量的阿片类药物也不能可靠地产生反应迟钝和健忘症,因此阿片类药物单独使用时不能被视为完全麻醉剂。

阿片类药物还通过延髓中的咳嗽中枢抑制咳嗽反射。 咳嗽反射的减弱可能会降低咳嗽和“反抗”留置气管插管的可能性。

不利影响

通气抑制是与 μ-激动剂药物相关的主要不良反应。 当气道安全且术中控制通气时,阿片类药物引起的通气抑制影响不大。 然而,术后阿片类药物引起的呼吸抑制可导致脑损伤和死亡。

μ-激动剂改变髓质通气控制中心对动脉二氧化碳浓度的通气反应。 通气抑制由 μ 受体介导; μ 受体敲除小鼠不会表现出吗啡引起的呼吸抑制。 (14)

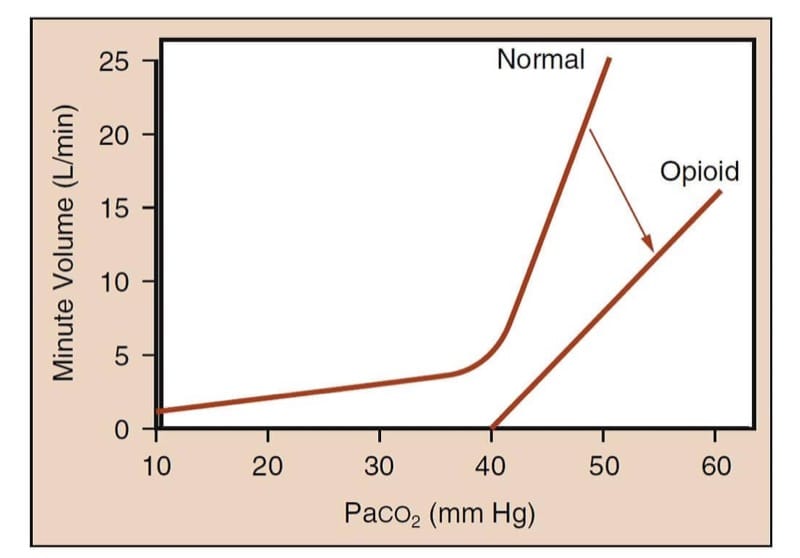

在未服药的人中,动脉二氧化碳分压的增加会显着增加每分钟通气量(图 5)。 在阿片类镇痛药的影响下,对于给定的二氧化碳分压,曲线变平并向右移动,反映出每分钟通气量较小。(15) 更重要的是,正常曲线的“曲棍球棒”形状消失了; 也就是说,在阿片类药物存在的情况下,可能存在二氧化碳分压,低于该压力患者将无法呼吸(即“呼吸暂停阈值”)。

- 图 5 阿片类药物引起的通气抑制研究方法。 该方法表征了 Paco2 与每分钟通气量之间的关系。 标记为“正常”的曲线表示清醒人的每分钟通气量对升高的 Paco2 水平的预期反应。 请注意,随着 CO2 压力升高,分钟通气量会急剧增加。 标记为“阿片类药物”的曲线表示在施用阿片类药物后每分钟通气量对升高的 CO2 水平的迟钝反应。 请注意,曲线的斜率减小并且曲线不再具有“曲棍球棒”形状; 这意味着在生理 Paco2 水平下,接受足够阿片类药物治疗的患者可能会出现呼吸暂停或严重的通气不足。 (改编自 Gross JB。吸气时会激发灵感,不吸气时会……过期:关于阿片类药物引起的通气抑制的新见解。麻醉学。2003;99:767-770,经许可使用.)

使用中等阿片类药物剂量时,通气抑制的临床症状非常微妙。 接受阿片类药物镇痛治疗的术后患者可以保持清醒和警觉,但每分钟通气量显着减少。 呼吸频率(通常与略微增加的潮气量相关)也会降低。 随着阿片类药物浓度的增加,呼吸频率和潮气量逐渐减少,最终导致不规则的通气节律,然后完全呼吸暂停。

许多因素会增加阿片类药物引起的通气抑制的风险。 明确的风险因素包括大剂量阿片类药物、高龄、同时使用其他中枢神经系统 (CNS) 抑制剂和肾功能不全(吗啡)。 自然睡眠还会增加阿片类药物的通气抑制作用。 (16)

阿片类药物可以通过多种不同的机制改变心血管生理学。 然而,与许多其他麻醉药物(例如异丙酚、挥发性麻醉剂)相比,阿片类药物(尤其是芬太尼同系物)对心血管的影响相对较小(吗啡和哌替啶除外——请参阅以下有关个别药物的部分)。

芬太尼同系物通过直接增加脑干中的迷走神经张力而引起心动过缓,实验上可以通过将纳洛酮显微注射到迷走神经核或通过外周迷走神经切断术来阻断。 (17,18)

阿片类药物还通过抑制脑干中的血管运动中枢产生血管舒张作用,并通过对血管的直接作用在较小程度上产生血管舒张作用。 这个动作减少了预载和后载。 动脉血压的降低在交感神经张力增加的患者中更为明显,例如患有充血性心力衰竭或高血压的患者。 临床剂量的阿片类药物不会明显改变心肌收缩力。

阿片类药物可诱发肌肉僵硬,通常是由于快速推注大剂量的芬太尼同类物所致。 由于声带僵硬和闭合,这种僵硬甚至会使麻醉诱导期间通过袋子和面罩通气几乎不可能。(19) 僵硬的出现往往与反应迟钝的发作同时发生。(20) 尽管阿片类药物的机制-引起的肌肉僵硬是未知的,它不是对肌肉的直接作用,因为它可以通过施用神经肌肉阻断药物来消除。

μ-激动剂引起的瞳孔收缩可能是一个有用的诊断标志,表明一些正在进行的阿片类药物作用。 阿片类药物刺激动眼神经的 Edinger-Westphal 核产生瞳孔缩小。 即使是小剂量的阿片类药物也会引起这种反应,并且对该效应的耐受性非常小。 因此,即使在阿片类药物耐受的患者中,瞳孔缩小也是一种有用但非特异性的阿片类药物暴露指标。 阿片类药物引起的瞳孔收缩是纳洛酮可逆的。

阿片类药物对胃肠道生理有重要影响。 阿片受体遍布肠道的整个肠丛。 阿片类药物对这些受体的刺激导致胃肠道平滑肌的强直收缩,从而减少协调的蠕动收缩。 在临床上,这种收缩会导致术前接受阿片类药物治疗的患者胃排空延迟,并可能导致胃容量增加。 术后,患者可能会出现阿片类药物引起的肠梗阻,这可能会延迟恢复适当的营养和出院。 这一急性问题的延伸是与长期阿片类药物治疗相关的慢性便秘。

在胆道系统中观察到类似的效果,该系统也具有丰富的 μ 受体。 μ-激动剂可引起胆囊平滑肌收缩和 Oddi 括约肌痉挛,在胆囊和胆管手术期间可能导致假阳性胆管造影。 这些作用完全是纳洛酮可逆的,并且可以通过胰高血糖素治疗部分逆转。

虽然对泌尿系统的影响很小,但阿片类药物有时会通过降低膀胱逼尿肌张力和增加尿道括约肌张力而导致尿潴留。 这些影响部分是中枢介导的,尽管考虑到泌尿生殖道中广泛存在阿片受体,也可能产生外周效应。(21,22) 尽管与阿片类药物治疗相关的尿潴留通常不明显,但对男性来说可能会很麻烦,特别是当阿片类药物经鞘内或硬膜外给药时。

阿片类药物会抑制细胞免疫。 例如,吗啡和内源性阿片类药物 β-内啡肽抑制活化 T 细胞中白细胞介素 2 的转录,以及其他免疫作用。 (23) 个别阿片类药物(可能还有阿片类药物类别)在确切性质和范围方面可能有所不同它们的免疫调节作用。 虽然阿片类药物引起的细胞免疫损伤尚不清楚,但伤口愈合受损、围手术期感染和癌症复发是可能的不良后果。

药物相互作用

药物相互作用可以基于两种机制:药代动力学(即当一种药物影响另一种药物的浓度时)或药效学(即当一种药物影响另一种药物的作用时)。 在麻醉实践中,尽管有时会发生意想不到的药代动力学相互作用,但药效学相互作用几乎在每种麻醉剂中都会发生,而且通常是设计产生的。

阿片类药物临床药理学中最常见的药代动力学相互作用是在静脉注射阿片类药物与异丙酚联合使用时观察到的。 可能是由于丙泊酚引起的血流动力学变化及其对药代动力学过程的影响,与持续输注丙泊酚联合给药时,阿片类药物的浓度可能会更高。 (24)

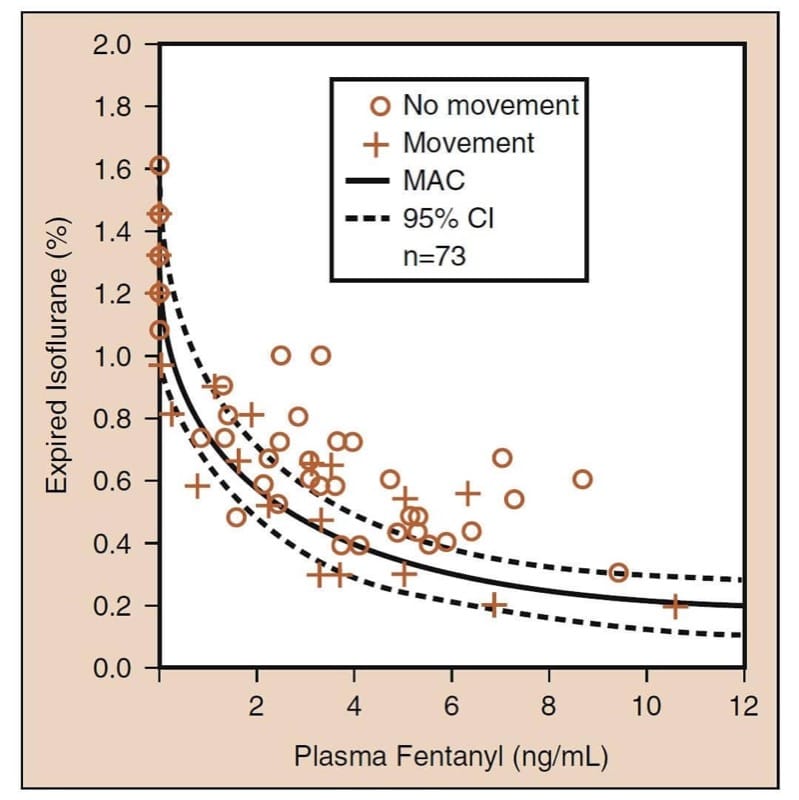

涉及阿片类药物的最重要的药效学药物相互作用是当阿片类药物与镇静剂组合时发生的协同相互作用。 (25) 当与挥发性麻醉剂联合使用时,阿片类药物会降低挥发性麻醉剂的最低肺泡浓度 (MAC)(图 6)。 仔细检查“阿片类药物 MAC 减少”数据揭示了几个临床关键概念(见图 6)。 首先,阿片类药物协同降低 MAC。 其次,MAC 减少幅度很大(高达 75% 或更多)。 第三,大部分 MAC 减少发生在中等阿片类药物水平(即,即使是适度的阿片类药物剂量也会显着降低 MAC)。 第四,MAC 的减少不完全(即阿片类药物不是完全麻醉剂)。 添加阿片类药物并不能完全消除对其他麻醉剂的需求。 第五,有无数种催眠-阿片类药物组合可以达到 MAC(这意味着临床医生必须根据麻醉和手术的目标选择最佳组合)。 当阿片类药物与异丙酚联合用于 TIVA 时,所有这些概念也适用。 (26)

- 图 6 阿片类药物降低挥发性麻醉剂最低肺泡浓度 (MAC):异氟醚和芬太尼的原型示例。 实线是MAC; 虚线曲线是 95% 置信区间 (CI)(详见正文)。 (改编自 McEwan AI、Smith C、Dyar O 等人。芬太尼降低异氟醚最低肺泡浓度。麻醉学。1993;78:864-869,经许可使用。)

特殊人群

肝衰竭

尽管肝脏是主要负责大多数阿片类药物生物转化的代谢器官,但肝衰竭通常不会严重到对阿片类药物的药代动力学产生重大影响。 当然,原位肝移植的无肝期是这个一般规则的一个明显例外(另见器官移植一章)。 随着持续的药物给药,当患者没有肝脏时,依赖于肝脏代谢的阿片类药物的浓度会增加。 即使在部分肝切除后,吗啡葡萄糖醛酸苷与吗啡的比率也会增加,这表明吗啡代谢率会降低。(27) 由于瑞芬太尼的代谢与肝脏清除机制完全无关,因此在肝移植过程中其处置不受影响.(28)

药效学考虑对于严重肝病患者的阿片类药物治疗可能很重要。 患有持续性肝性脑病的患者特别容易受到阿片类药物的镇静作用的影响。 因此,在此类患者中必须谨慎使用此类药物。

肾功能衰竭

肾功能衰竭对吗啡和哌替啶具有重要的临床意义(参见以下对个别药物的讨论)。 对于芬太尼同类物,肾衰竭的临床重要性不那么明显。 瑞芬太尼的代谢不受肾脏疾病的影响。 (29)

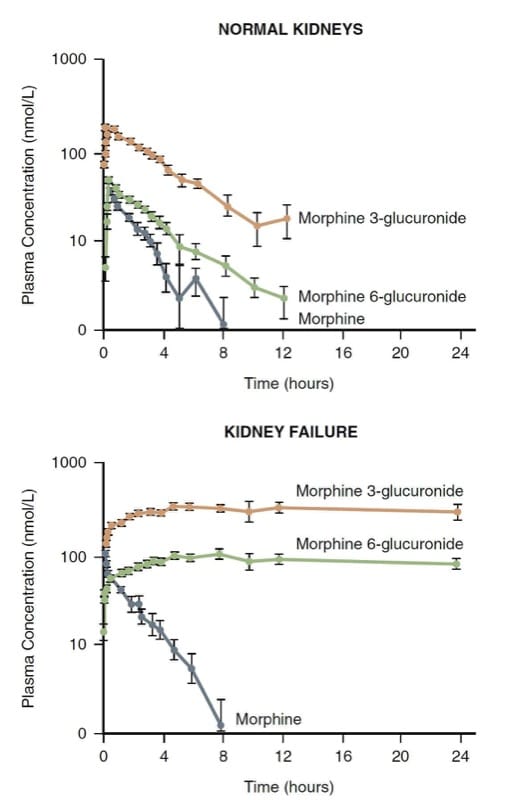

吗啡主要通过肝脏结合代谢; 生成的水溶性葡糖苷酸(即吗啡 3-葡糖苷酸和吗啡 6-葡糖苷酸 -M3G 和 M6G)通过肾脏排泄。 肾脏还在吗啡的结合中发挥作用,并且可能占其转化为 M3G 和 M6G 的一半之多。

M3G 没有活性,但 M6G 是一种镇痛剂,其效力可与吗啡相媲美。 肾功能衰竭患者会出现非常高水平的 M6G 和危及生命的呼吸抑制(图 7)。 (30) 因此,对于肾脏清除机制严重改变的患者,吗啡可能不是一个好的选择。

度冷丁的临床药理学也因肾衰竭而显着改变。 Normeperidine 是主要代谢物,具有镇痛和兴奋性中枢神经系统作用,范围从焦虑和颤抖到肌阵挛和癫痫发作。 由于活性代谢物经肾脏排泄,因此去甲哌替啶蓄积引起的中枢神经系统毒性在肾功能衰竭患者中尤其值得关注。 度冷丁的这一缺点导致许多医院处方限制其使用或将其完全从处方中删除。

- 图 7 吗啡及其代谢物在正常志愿者和肾衰竭患者中的药代动力学。 注意肾功能衰竭时代谢物的显着积累。 (改编自 Osborne R、Joel S、Grebenik K 等人。吗啡和吗啡葡萄糖醛酸苷在肾衰竭中的药代动力学。Clin Pharmacol Ther. 1993;54:158-167,经许可使用。)

性别

性别可能对阿片类药物药理学产生重要影响。 吗啡对女性比对男性更有效,并且对女性起效较慢。(31) 其中一些差异可能与周期性性腺激素和社会心理因素有关。

年龄

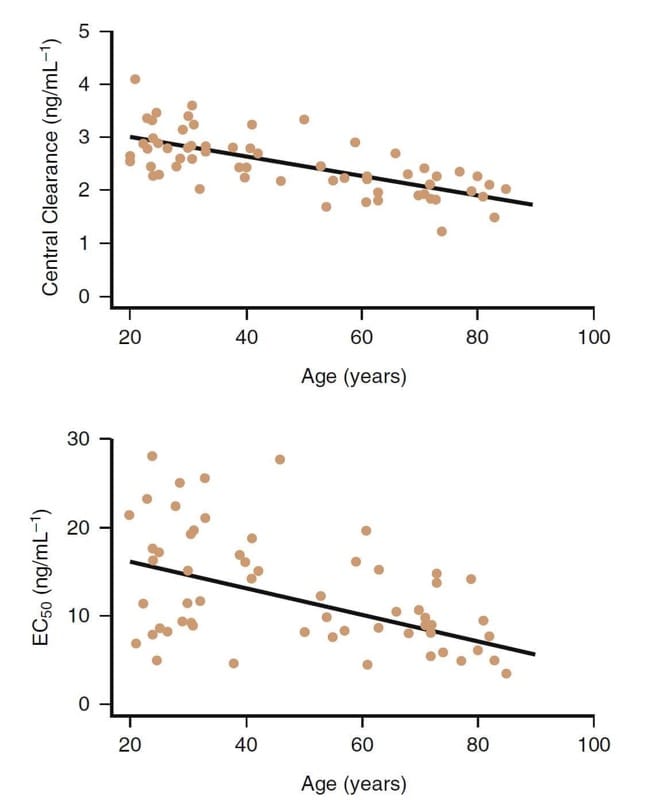

年龄的增长显然是影响阿片类药物临床药理学的重要因素。 例如,芬太尼同类物在老年患者中更有效(图 8)。(32,33) 清除率和中心分布容积的减少也发生在老年患者中。

随着年龄的增长,虽然药代动力学变化也起作用,但药效学差异是老年患者(> 65 岁)剂量需求减少的主要原因。 老年患者的瑞芬太尼剂量应减少至少 50% 或更多。 类似的剂量减少对于其他阿片类药物也是谨慎的。

- 图8 年龄对瑞芬太尼临床药理学的影响。 尽管存在相当大的差异,但一般来说,年长的受试者具有较低的中枢清除率和较高的效力(即较低的 EC50)。 32

肥胖

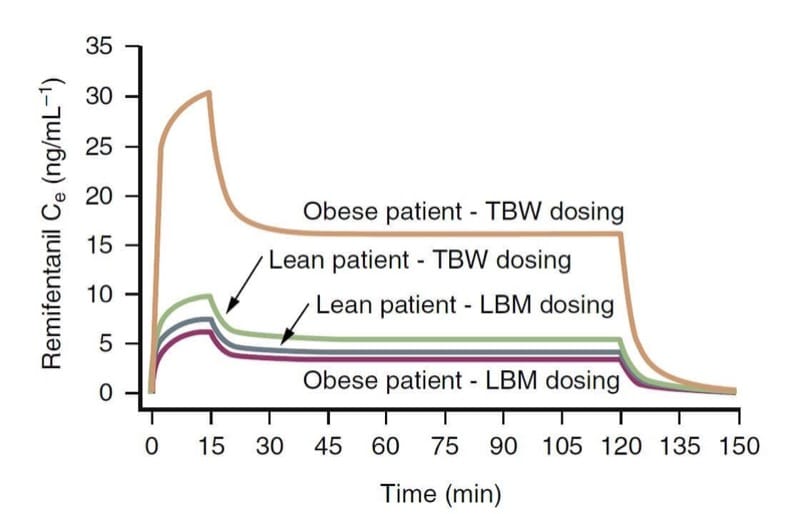

体重可能是影响阿片类药物临床药理学的重要因素。 阿片类药物的药代动力学变量,尤其是清除率,与去脂体重 (LBM) 而不是总体重 (TBW) 的相关性更密切。 实际上,这意味着病态肥胖患者确实需要比瘦患者更大的剂量才能达到相同的目标浓度,但没有他们的 TBW 建议的那么多。 (34)

例如,如通过药代动力学模拟所示(图 9),基于 TBW 的给药方案比基于 LBM 的给药计算产生更大的瑞芬太尼效应位点浓度。(35)相比之下,TBW 和 LBM 给药方案导致瘦患者的浓度相似。 这些概念也可能适用于其他阿片类药物。

- 图 9 药代动力学模拟说明了根据总体重 (TBW) 或去脂体重 (LBM) 计算瑞芬太尼剂量对肥胖和瘦患者的影响(1 μg/kg 推注,随后输注 0.5 μg/kg) /min 持续 15 分钟,0.25 μg/kg/min 持续 105 分钟)。 请注意,在肥胖患者中基于 TBW 的剂量会导致显着更高的浓度。 (改编自 Egan TD、Huizinga B、Gupta SK 等人。瑞芬太尼在肥胖患者与瘦患者中的药代动力学。麻醉学。1998;89:562-573,经许可使用。)

个别阿片类药物的独特之处

可待因

可待因虽然在术中不常用,但由于与其相关的药物基因组细微差别而在阿片类药物中具有特殊的重要性。 可待因实际上是一种前药; 吗啡是活性化合物。 可待因通过 O-去甲基化作用(部分)代谢为吗啡,这是一种由肝微粒体亚型 CYP2D6 介导的代谢过程。(36) 由于缺失、移码或剪接突变(即约 2% 的高加索人群)或其 CYP6D10 被抑制(例如,服用奎尼丁的患者)预计不会从可待因中获益,即使他们对吗啡表现出正常反应。 (2)

吗啡

吗啡是原型阿片类药物,所有新药都与之进行比较。 没有证据表明任何合成阿片类药物在控制疼痛方面比天然的吗啡更有效。 如果不是因为组胺释放和与吗啡相关的低血压,芬太尼可能不会取代吗啡成为术中最常用的阿片类药物。

吗啡起效缓慢。 吗啡的 pKa 使其在生理 pH 值下几乎完全电离。 这种特性及其低脂溶性解释了吗啡延迟达到峰值效应的原因; 吗啡缓慢渗透中枢神经系统。 此功能既有优点也有缺点。 延长的峰值效应潜伏期意味着,与更速效的阿片类药物相比,吗啡在推注典型镇痛剂量后可能不太可能引起急性呼吸抑制。 另一方面,缓慢的起效时间意味着临床医生可能更可能不恰当地在经历剧烈疼痛的患者身上“叠加”多个吗啡剂量,从而产生毒性“过冲”的可能性。 (39)

吗啡的活性代谢物 M6G 具有重要的临床意义。 尽管转化为 M6G 仅占吗啡代谢的 10%,但即使在肾功能正常的患者中,M6G 也可能有助于吗啡的镇痛作用,尤其是长期使用时。 由于吗啡的肝提取率高,口服吗啡的生物利用度明显低于肠外注射后的生物利用度。 口服吗啡的肝脏首过效应导致高 M6G 水平。 事实上,当口服吗啡时,M6G 可能是主要的活性化合物。(40) 如前一节“肾衰竭”中所述,M6G 在透析患者中积累到潜在毒性水平是该活性代谢物的另一个重要意义。

芬太尼

芬太尼可能是现代麻醉实践中使用的最重要的阿片类药物。 作为最初的芬太尼同类物,其临床应用根深蒂固且高度多样化。 芬太尼可以通过多种方式递送。 除了静脉内途径外,芬太尼还可以通过透皮、经粘膜、经鼻和经肺途径递送。

与吞咽相同剂量时相比,柠檬酸芬太尼 (OTFC) 的口腔经粘膜给药可更快达到更高的峰值水平。 (41) 避免首过效应可显着提高生物利用度。 OTFC 是非侵入性的且起效迅速,这使其成为阿片类药物耐受性癌症患者突破性疼痛的成功疗法,通常与透皮芬太尼贴剂结合使用(另请参见第 40 章)。

阿芬太尼

阿芬太尼是第一种几乎完全通过连续输注给药的阿片类药物。 由于其相对较短的终末半衰期,最初预测阿芬太尼在连续输注终止后会迅速抵消作用。(42) 随后药代动力学知识的进步(即 CSHT)证明了这一说法是错误的。( 8) 然而,阿芬太尼由于“扩散分数”高,实际上是单次推注后的短效药物; 它迅速达到效应部位的峰值浓度,然后开始下降(参见前面对“药代动力学”的讨论)。 阿芬太尼说明了一种药物如何根据给药方法(即推注与连续输注)表现出不同的药代动力学特征。 与芬太尼或舒芬太尼相比,阿芬太尼显示出不可预测的肝脏代谢,因为肝脏 CYP3A4(负责阿芬太尼生物转化的主要酶)存在显着的个体差异。

舒芬太尼

舒芬太尼的显着特点是它是麻醉实践中常用的最有效的阿片类药物。 因为它对阿片受体更有效,所以与其他效力较低的药物相比,所用的绝对剂量要小得多(例如,比吗啡剂量低 1000 倍)。

瑞芬太尼

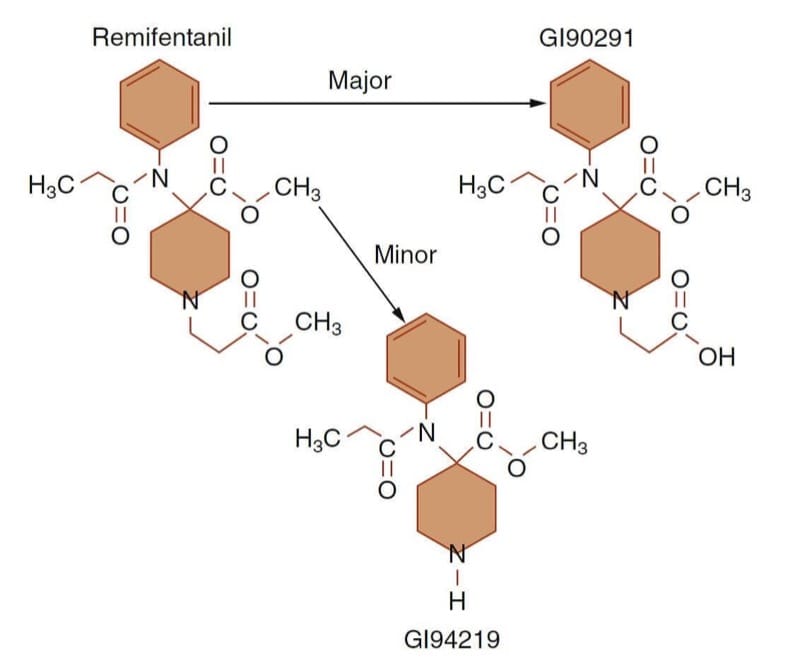

瑞芬太尼是一个原型示例,说明如何通过设计具有特殊结构-活性(或结构-代谢)关系的分子来实现特定的临床目标。 通过在酯水解后失去其 μ 受体激动剂活性,产生非常短效的阿片样物质(图 10)。 (43) 推动瑞芬太尼发展的感知未满足需求是具有起效和抵消迅速的阿片类药物,以便药物可以根据需要上下滴定,以满足患者在快速变化的麻醉和手术条件下的动态需求。

与目前市售的芬太尼同类物相比,瑞芬太尼的CSHT较短,约为5分钟。 (44) 在药效学上,瑞芬太尼表现出与阿芬太尼相似的峰值效应潜伏期短,效力略低于芬太尼。 (45)

瑞芬太尼在现代麻醉实践中的作用现已相对确立。 瑞芬太尼可能最适合可以利用其反应性药代动力学特征的情况(例如,当需要快速恢复时;当麻醉剂需求快速波动时;当阿片类药物滴定不可预测或困难时,或者当阿片类药物有很大危险时过量;或当“大剂量”阿片类药物技术有利但患者术后不打算进行机械通气时)。(46) 瑞芬太尼最常见的临床应用是提供 TIVA 与丙泊酚的组合。 当只需要非常短暂的阿片类药物脉冲作用然后快速恢复时(例如,在监测麻醉护理期间准备局部麻醉剂注射)时,它也通常通过静脉推注给药(参见门诊麻醉章节)。

- 图10 瑞芬太尼的代谢途径。 非特异性血浆和组织酯酶对无活性酸性代谢物 (GI90291) 的去酯化作用(即酯水解)占瑞芬太尼代谢的绝大部分。 (改编自 Egan TD、Huizinga B、Gupta SK 等人。瑞芬太尼在肥胖患者与瘦患者中的药代动力学。麻醉学。1998;89:562-573,经许可使用。)

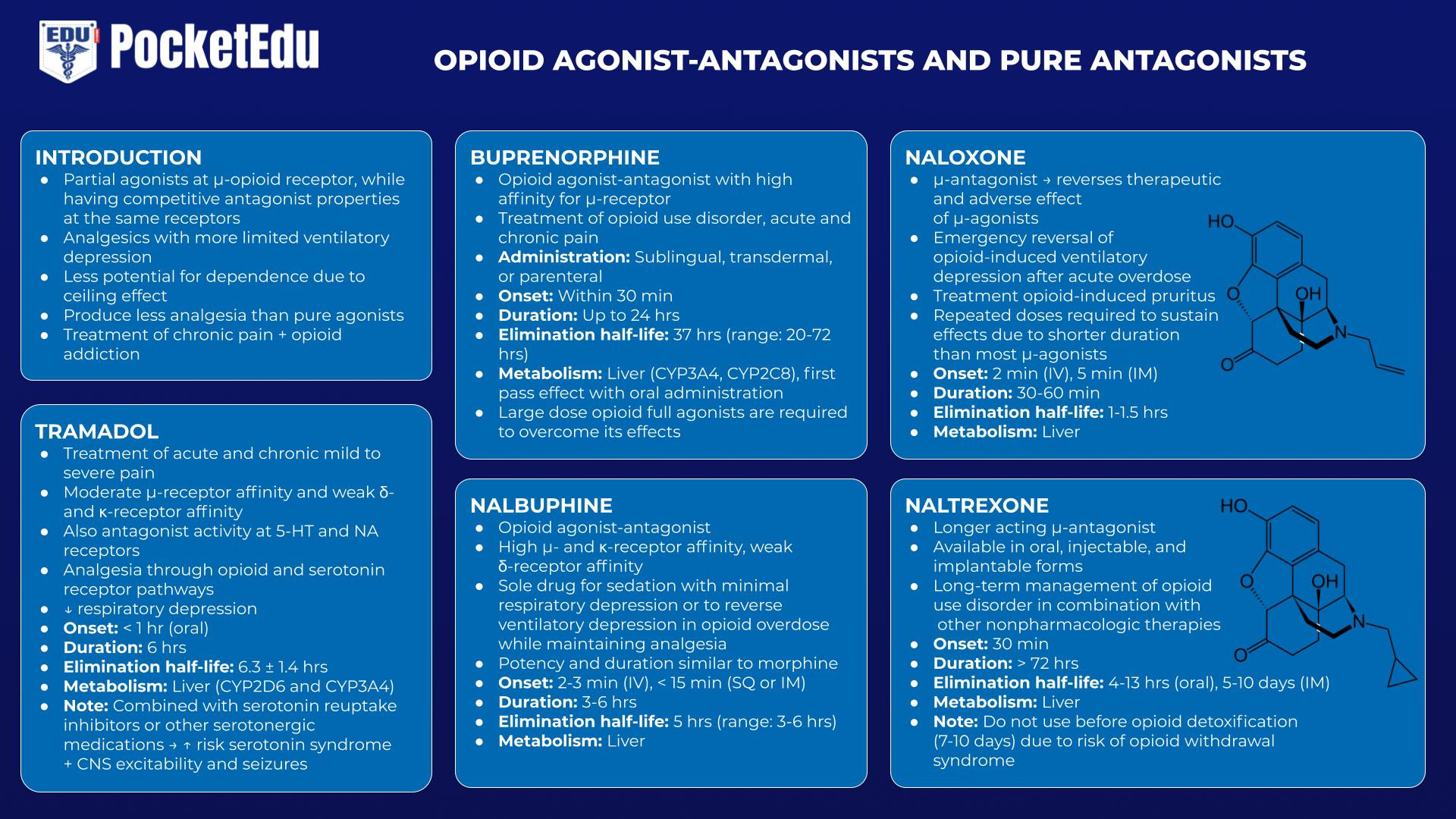

阿片类激动剂-拮抗剂和纯拮抗剂

阿片类激动剂-拮抗剂在 μ 受体上充当部分激动剂,同时在相同受体上具有竞争性拮抗剂特性。 这些药物用作镇痛剂,具有更有限的通气抑制和更小的依赖可能性,因为它们表现出“天花板效应”,与纯激动剂相比产生更少的镇痛作用。 较低的滥用可能性是开发这些药物的主要未满足需求。 此类药物用于治疗慢性疼痛,以及治疗阿片类药物成瘾。 当在持续的完全激动剂活性存在下给药时(例如,在吗啡和其他纯激动剂之后给药时),这些药物会引起一定程度的竞争性拮抗作用。 以纳洛酮为原型的纯阿片拮抗剂是阿片受体的完全竞争性拮抗剂,没有任何激动剂活性。 这些纯拮抗剂用于管理急性阿片类药物过量和慢性滥用。

曲马多

Tramadol 是一种中枢镇痛药,具有中等的 μ 受体亲和力和弱的 κ 和 δ 受体亲和力。 值得注意的是,曲马多还对 5-羟色胺 (5-HT) 和烟碱型乙酰胆碱 (NA) 受体具有拮抗剂活性。 在通过阿片类药物和血清素受体途径提供镇痛作用的同时,曲马多降低了呼吸抑制的风险。 然而,当与 47-羟色胺再摄取抑制剂或其他 XNUMX-羟色胺能药物联合使用时,它会带来 XNUMX-羟色胺综合征以及中枢神经系统兴奋性和癫痫发作的风险。 (XNUMX)

丁丙诺啡

丁丙诺啡是一种阿片类激动剂-拮抗剂,对 μ 受体具有高亲和力。 它可以通过舌下、透皮或肠胃外给药,但在口服给药时会经历广泛的肝脏首过代谢。 虽然中等剂量可用于治疗慢性疼痛,但用于治疗慢性疼痛的较高剂量会拮抗其他阿片类药物的作用,使急性慢性疼痛的治疗变得困难。 因为它以如此高的亲和力结合阿片受体,而且它的消除半衰期在 20 到 72 小时的范围内,所以需要大剂量的阿片完全激动剂来克服它的作用。 (48)

纳布啡

纳布啡也是一种阿片类激动剂-拮抗剂,其效力和作用持续时间与吗啡相似。 它可以用作唯一的镇静药物,具有最小的呼吸抑制,也可以作为一种药物来逆转阿片类药物过量时的通气抑制,同时保持一定的镇痛作用。 (49)

纳洛酮/纳曲酮

纳洛酮是一种可注射的 μ 拮抗剂,可逆转 μ 激动剂的治疗作用和副作用。(50) 纳洛酮最常见的适应症是在急性过量服用后紧急逆转阿片类药物引起的通气抑制。 由于其在这方面的重要作用,纳洛酮理应被列入世界卫生组织的“基本药物清单”。 纳洛酮有时在麻醉苏醒期间以小得多的剂量使用,以恢复足够的通气努力,从而加快气管拔管。 治疗阿片类药物引起的瘙痒症(只需要小剂量)是另一种常见的治疗应用。

尽管纳洛酮在逆转与阿片类药物相关的通气抑制方面非常有效,但它有许多不良反应,包括急性戒断综合征、恶心、呕吐、心动过速、高血压、癫痫发作和肺水肿等。(51)作用时间短于大多数 μ-激动剂是确定给药方案的关键点; 可能需要重复剂量才能维持其效果。

为应对美国的阿片类药物滥用流行病,开发了新的输送系统,供非专业人士在阿片类药物过量时紧急使用; 这些包括鼻腔喷雾剂和自动注射器制剂。 (52,53)

纳曲酮是一种长效阿片类药物 μ 拮抗剂,有口服、注射和植入形式,与其他非药物治疗相结合用于阿片类药物成瘾者的长期管理。 (54)

三、临床应用

阿片类药物几乎在麻醉实践的每个领域都发挥着至关重要的作用。 在术后疼痛的治疗中,阿片类药物是最重要的,而在围手术期药物的大多数其他情况下,阿片类药物是与其他药物联合使用的辅助治疗。

常见临床适应症

术后镇痛是麻醉实践中使用阿片类药物治疗时间最长的指征。 在现代,通过 PCA 设备管理阿片类药物可能是最常见的交付方式。 近年来,阿片类药物在术后越来越多地与各种其他镇痛药(如非甾体类抗炎药 (NSAID))联合使用,以提高疗效和安全性。

在国际上,麻醉实践中阿片类药物最常见的临床适应症是将其用于所谓的平衡麻醉。 这个可能被误导的术语意味着使用较小剂量的多种药物(例如,挥发性麻醉剂、神经肌肉阻滞剂、镇静催眠药和阿片类药物)来产生麻醉状态。 通过这种技术,阿片类药物主要用于降低 MAC 的能力。 这种平衡麻醉方法的一个基本假设是,组合使用的药物可以减轻单独药物(即挥发性麻醉剂)以较大剂量作为单一药物治疗的缺点。

“大剂量阿片类药物麻醉”是一种最初描述用于心脏直视手术早期吗啡的技术 (55),后来与芬太尼同类物 (56) 相关,是阿片类药物在临床麻醉中的另一种常见应用。 这种方法最初的科学依据是,大剂量的阿片类药物使临床医生能够将挥发性麻醉剂的浓度降至最低,从而避免心血管系统已经受损的患者的直接心肌抑制和其他不利的血液动力学影响。 此外,芬太尼通常会导致相对的心动过缓,这可能对心肌缺血患者有帮助。 虽然仍然适用一般概念,但目前使用的阿片类药物剂量较小。 阿片类药物也因其在心脏保护(即预处理)方面可能的有益作用而被施用。

TIVA 是麻醉实践中阿片类药物最近开发且越来越流行的适应症。 该技术完全依赖于静脉注射药物来提供全身麻醉。 最常见的是,连续输注瑞芬太尼或阿芬太尼与异丙酚输注相结合。 阿片类药物和镇静剂通常由目标控制输液 (TCI) 启用的泵输送。 这种技术的一个明显优势,也许除其他外,是在术后早期增强患者的健康,包括减少恶心和呕吐以及通常的欣快感。 (57)

合理用药

在阐明合理选择阿片类药物的科学基础时,药代动力学方面的考虑极为重要。 事实上,μ-激动剂(阿片类药物)可以被认为具有重要的药代动力学差异的药效学等同物。 (58)最能使临床医生实现它的阿片类药物(在明显的限制条件下,例如药物经济学问题)。

在选择合适的阿片类药物时,要解决的关键问题是必须多快才能达到所需的阿片类药物效果? 阿片类药物的作用必须维持多久? 阿片类药物引起的通气抑制或镇静作用迅速消失有多重要(例如,患者术后是否需要机械通气)? 在麻醉期间快速增加和减少阿片类药物作用水平的能力是否至关重要? 术后是否会出现需要阿片类药物治疗的显着疼痛? 所有这些问题都与阿片类药物作用的最佳时间分布有关。 这些问题的答案是通过应用药代动力学概念来解决的。

例如,当需要短暂的阿片类药物作用后快速恢复时(例如,为球后阻滞提供镇痛),可能首选推注瑞芬太尼或阿芬太尼。 当需要持久的阿片类药物作用时,例如术后会出现明显的疼痛或气管仍处于插管状态时,输注芬太尼是一种谨慎的选择。 如果患者在手术结束后不久就应该清醒和警觉(例如,外科医生希望术后立即在手术室进行神经系统检查的开颅手术),则输注瑞芬太尼可能是有利的。

制定合理的给药策略还需要正确应用药代动力学原理。 任何给药方案的一个重要目标是达到并维持阿片类药物作用的稳态水平。 如今,为了在作用部位达到稳态浓度,阿片类药物经常通过连续输注给药。 这越来越多地通过使用 TCI 技术来实现,这要求临床医生熟悉目标阿片类药物的适当药代动力学模型。 当这些系统不可用时,临床医生必须记住,输注之前必须进行推注,以便及时达到接近稳态。

4. 新兴发展

阿片类药物和癌症复发

阿片类药物治疗对癌症复发的影响存在争议。 由于阿片类药物(特别是吗啡)的免疫抑制作用及其对血管生成的影响已在动物和体外研究中得到证实,因此人们开始关注这些药物对癌症复发和生存的影响。 一些早期回顾性数据比较了接受标准术后阿片类药物镇痛的患者与接受替代技术(例如硬膜外疼痛管理)的患者的癌症复发率,表明阿片类药物治疗组的癌症复发率更高; 其他研究发现了相互矛盾的结果。 对 34,000 年至 1996 年超过 2008 名乳腺癌患者的回顾性研究表明,阿片类药物治疗与癌症复发之间没有关联。 (59) 同样,对 819 名接受术后静脉芬太尼或术后硬膜外吗啡的肝细胞癌患者的回顾性研究发现对无复发生存率没有影响。 (60)

然而,其他研究表明,使用阿片类药物节约技术可以改善一些结果。 对 984 年至 2006 年 2011 名非小细胞肺癌患者的回顾发现,阿片类药物保留疼痛管理策略可提高生存率并延长无病生存期。 (61) 因此,围手术期阿片类药物治疗在癌症复发中的作用仍存在争议; 正在进行的试验将进一步完善肿瘤患者治疗中与麻醉相关的临床决策。

阿片类药物滥用流行病

在美国和其他地方,与滥用和转移处方阿片类药物相关的死亡人数激增。 (62) 除了死亡之外,这种普遍存在的处方和非法阿片类药物滥用模式还导致阿片类药物滥用治疗机构的入院人数激增。 (63) 这种趋势可能至少部分是由于慢性疼痛的阿片类药物处方做法可能使一些患者容易上瘾。 (64,65)

该流行病已达到如此危机的程度,以至于美国联邦和州政府当局已颁布立法并拨出资金来支持该问题的研究、预防和治疗。 (66,67) 国家批准的基于药房的纳洛酮配药(无需医生处方)为服用阿片类药物处方的患者配药是此类立法支持努力的一个显着例子。 (68) 此外,专业协会和疾病控制与预防中心 (CDC) 制定了新的阿片类药物处方指南。 (69) 这是目前公众讨论和医学调查激烈的领域。

5. 今日问题

- 患者需要术后患者自控镇痛 (PCA)。 从药代动力学的角度来看,与用于 PCA 的吗啡相比,芬太尼的相对优势是什么?

- 什么药代动力学参数最适合描述连续阿片类药物输注的偏移时间?

- 阿片类药物对每分钟通气量和对二氧化碳的通气反应有何影响?

- 肾功能衰竭如何影响吗啡和哌替啶的药代动力学?

- 一名因吗啡而出现术后呼吸抑制的患者接受了静脉内纳洛酮治疗。 纳洛酮的潜在副作用是什么?

- 选择术中使用的阿片类药物时应解决哪些关键问题?