Adam K. Jacob、Sandra L. Kopp 和 James R. Hebl

引言

周围神经系统、中枢神经系统和椎管的既存神经系统疾病对希望使用区域麻醉技术的患者和麻醉医师都提出了独特的挑战。 因为这些临床病症中的每一种都涉及对神经结构的损害,所以值得关注的是手术(例如,术中拉伸或压缩、止血带缺血、出血)或麻醉剂(例如,机械创伤、血管收缩剂引起的缺血、局部麻醉剂毒性)的进一步损伤原因可能导致新的或恶化的术后神经功能缺损。

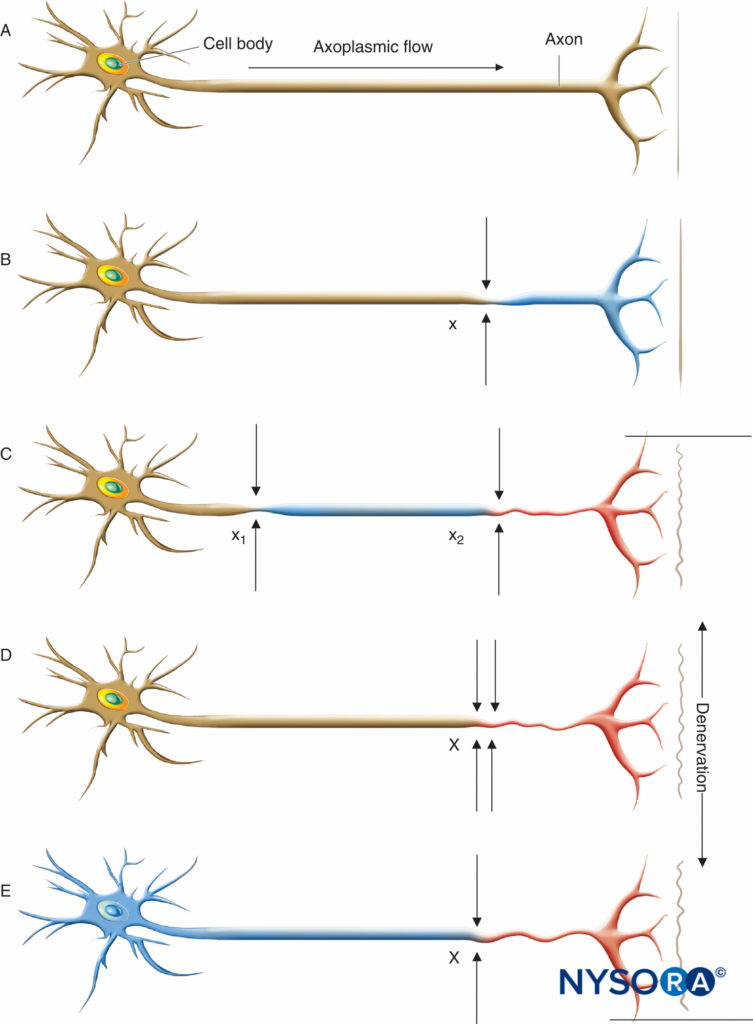

无论潜在病因如何,存在继发于机械性(例如,椎管狭窄或压迫性神经根病)、缺血性(例如,外周血管疾病)、毒性(例如,长春新碱或顺铂化疗)、代谢性(例如,糖尿病)的慢性神经损害),或自身免疫性(如多发性硬化)紊乱可能使患者进一步神经损伤的风险增加。 Upton 和 McComas 是第一个描述“双重挤压现象”的人,这表明先前存在神经损伤的患者在受到二次损伤时可能更容易在另一个部位受伤。图1)。 继发性损伤可能包括各种急性手术或麻醉风险因素,包括局部麻醉技术。 Osterman 强调,沿着周围神经干的两次低度损伤不仅比单个部位的一次损伤更严重,而且双重损伤的损害远远超过每次孤立损伤造成的预期附加损伤。 可以进一步假设,第二次损伤不需要沿着周围神经干本身,而是沿着神经传递通路的任何点。 因此,在患有先前存在的神经系统疾病的患者中进行外周或神经轴区域技术可能会使他们面临双重挤压现象的风险增加。

图1。 神经损伤导致去神经支配。 轴浆流由阴影程度表示。 轴浆流的完全丧失导致去神经支配(C、D、E)。 A:正常神经元。 B:单个部位 (x) 的轻度神经元损伤不足以引起损伤远端的去神经支配。 C:两个不同部位(x1 和 x2)的轻度神经元损伤可能导致远端去神经支配(即“双重挤压”)。 D:单个部位 (X) 的严重神经元损伤也可能导致远端去神经支配。 E:具有弥漫性、预先存在的潜在疾病过程(毒性、代谢、缺血性)的轴突可能在整个神经元中轴突流动受损,这可能有也可能没有症状,但在 x 处的单一轻微神经损伤后使轴突易发生远端去神经支配(即“双重粉碎”)。 (经梅奥医学教育与研究基金会许可转载。)

不幸的是,现有的神经系统疾病和区域麻醉后功能障碍相关的可用数据在结果和结论方面经常相互矛盾。 因此,很少能从现有的科学文献中得出明确的建议。 然而,以下讨论提供了对该主题的现有文献的全面回顾,以便患者和临床医生可以就在存在先前存在的神经系统疾病的情况下进行区域麻醉的潜在神经系统风险做出明智的决定。

周围神经系统疾病

外周神经系统由多种细胞类型组成,具有多种感觉、运动和自主功能。 功能受损的体征和症状取决于损伤的分布和严重程度,以及受影响的神经的特定元素。 已经确定了 100 多种周围神经病变,每种都有其自身的病理生理学、症状和预后。

遗传性周围神经病

遗传性神经病代表了一组异质性疾病,这些疾病通常具有数年至数十年的隐匿起病和惰性病程的特征。 广泛的基因型导致表型从轻微的症状和亚临床疾病到严重的、使人衰弱的病症。 最常见的遗传性神经病是一组统称为 Charcot-Marie-Tooth (CMT) 病的疾病。 CMT 影响大约 1 人中的 2500 人,通常从儿童期或青春期开始。 CMT 神经病是由 30 多个负责制造神经元或髓鞘的基因突变引起的。 典型的体征和症状包括下肢远端和足部极度运动无力和肌肉萎缩、步态异常、腱反射丧失和下肢麻木。 据报道,在 CMT 患者中使用外周或中枢区域麻醉技术仅限于小型病例系列和轶事病例报告。 所有患者均顺利康复,神经系统状况未恶化。 值得注意的是,两例涉及单次注射区域技术(使用 18 mL 0.75% 罗哌卡因的硬膜外麻醉和使用 30 mL 0.5% 布比卡因的锁骨上镇痛)报告的区域技术的效果(分别为 12 小时和 30 小时)与预计持续时间。 在这两种情况下,使用较高浓度的局部麻醉剂可能会导致恢复延迟。

易患压力性麻痹的遗传性神经病变 (HNPP) 是另一种罕见的遗传性脱髓鞘性周围神经病变,其中个体在短暂的神经受压或轻度创伤(即压力性麻痹)后反复出现运动和感觉神经病变。 HNPP 于 1990 年代初首次描述,与 PMP-22 基因突变有关,导致髓鞘生成减少。 在 HNPP 环境中使用区域技术的证据仅限于单个病例报告。 Lepski 和 Alderson 报道了一名 24 岁的 HNPP 产妇成功使用硬膜外麻醉进行分娩镇痛。 患者恢复顺利,神经系统状况没有恶化。

由于缺乏临床证据,无法就已存在遗传性周围神经病变的患者进行区域麻醉的安全性和使用做出明确的建议。 然而,孤立的病例报告表明,可以使用外周和中枢区域技术,而不会恶化患者稳定的神经系统状况。 然而,当考虑在该患者人群中使用区域麻醉时,应谨慎使用以尽量减少围手术期神经损伤的其他手术(例如,使用止血带)和麻醉剂(例如,降低局部麻醉剂的浓度或剂量)风险因素。

获得性周围神经病 糖尿病性多发性神经病

糖尿病 (DM) 及其相关合并症患病率的增加可能会转化为更多的糖尿病患者接受手术治疗。 尽管区域麻醉(外周和椎管内阻滞)具有临床益处和广泛使用,但仍存在对其在 DM 患者中的使用的担忧。 有人提出,有继发于代谢疾病(如糖尿病)的慢性神经损伤病史的患者在进行椎管内或周围神经阻滞后,神经损伤恶化的风险可能会增加。

糖尿病是目前系统性多发性神经病最常见的原因。 有几种类型的与 DM 相关的神经病变,但远端对称感觉运动性多发性神经病是最常见的形式,通常与术语糖尿病性多发性神经病 (DPN) 同义。 DPN 的频率范围从诊断时的 4%–8% 到长期糖尿病患者的 50% 以上。 尽管患者可能没有症状,但几乎所有患者都有神经传导异常的证据。 此外,对于患有未确诊的糖尿病或患有未控制的高血糖的已知糖尿病的患者来说,手术是相对常见的。

DPN 的病理生理学知之甚少,可能是多因素的。 早期症状,如麻木、疼痛和自主神经功能障碍,是由小神经纤维损伤引起的,这种损伤发生在大纤维损伤变得明显之前。 有病理生理学证据表明大神经血管和小神经血管都有异常,最终导致多灶性纤维丢失。 轴突变性是 DPN 最突出的特征,继发于轴突的必需营养素和其他成分(氧气、血液、三磷酸腺苷、葡萄糖)的输送减少。 提出的机制包括(1)由于葡萄糖积累导致山梨糖醇在神经中沉积; (2) 继发于神经内膜缺氧的感觉和自主神经纤维局部组织缺血; (3) 过量葡萄糖引起的异常组织修复机制; (4) 背根神经节内的线粒体功能障碍。

目前,有大量动物数据表明,与非糖尿病神经相比,区域麻醉后糖尿病神经的神经损伤风险可能增加。 Kalichman 和 Calcutt 是第一个假设糖尿病神经纤维可能更容易受到局部麻醉剂神经毒性的原因有两个:(1)由于慢性缺血性缺氧,神经已经受到压力; (2) 由于神经周围血流减少,神经暴露于较大浓度的局麻药中。 最近,这些发现得到了动物和临床数据的支持。 Lirk 及其同事使用暴露于高血糖的 Zucker 糖尿病脂肪大鼠来证明,尽管总体神经元存活率差异较低,但体外局部麻醉剂的神经毒性在糖尿病动物的神经元中更为明显。 作者还报告说,先前存在的亚临床神经病变导致体内阻滞持续时间显着延长。 Kroin 及其同事还报告说,与非糖尿病大鼠相比,链脲佐菌素诱导的糖尿病大鼠使用 1% 利多卡因或 0.5% 罗哌卡因进行坐骨神经阻滞的持续时间更长,并且阻滞持续时间与神经纤维变性相关。 在随后的一项研究中,同一作者还得出结论,在持续控制血糖的情况下,糖尿病大鼠的阻滞持续时间与非糖尿病大鼠相似,比未控制血糖的糖尿病大鼠短 40 分钟。 有趣的是,急性血糖控制并没有减少神经阻滞持续时间,这表明糖尿病性神经病变在该动物模型中并未迅速逆转。 目前,尚不清楚使用实验诱导的高血糖的动物研究结果是否可用于为长期糖尿病患者提供建议。

尽管动物研究一直发现糖尿病神经对局部麻醉剂更敏感,并且可能更容易受到神经损伤,但尚不清楚糖尿病患者在局部麻醉后是否会出现更高的神经损伤发生率。 有限的临床数据表明,与非糖尿病患者相比,糖尿病患者外周神经阻滞(锁骨上臂丛神经)的成功率可能高于其他成功预测因素(例如体重指数)。 Gebhard 及其同事针对这一发现提出了几种理论,包括(1)糖尿病神经纤维对局麻药的敏感性更高; (2) 注射前可能存在未知的神经内穿透; (3) 先前存在的 DPN 伴有感觉减退。 据报道,先前存在的病理学在术后神经功能障碍的发展中起作用。 最近的一份病例报告描述了一名术前未确诊的亚临床糖尿病神经病变患者在停用股神经导管后持续存在术后股神经病变。

在糖尿病患者中,对电刺激的敏感性降低、感觉功能减弱以及对局麻药毒性的敏感性增加可能会增加使用周围神经刺激器进行周围神经阻滞期间神经内注射的风险。 目前,缺乏临床证据表明在一般人群中使用超声引导比周围神经刺激更安全。 然而,对于糖尿病患者来说,这种缺乏既定的临床益处还不太清楚。 例如,有限数量的动物和临床研究表明,超声引导可能是糖尿病患者更理想的神经定位方法。 动物研究表明,在存在高血糖的情况下,低阈值电刺激可能无法防止神经内注射。 Rigaud 及其同事证明,高血糖犬模型中的所有针头插入都会导致神经内注射 (6/6),而对照犬仅发生一次 (1/18) 神经内注射。 Sites 及其同事还得出结论,在使用周围神经刺激进行坐骨神经阻滞的两名患者未能引起运动反应或感觉异常后,超声引导可能是糖尿病患者神经定位的首选方法。 作者描述了尽管使用超声引导在神经周围放置刺激针,但刺激电流超过 2.4 mA 的两名糖尿病患者的运动反应非常微弱。 超声技术的另一个潜在应用是利用周围神经的横截面积来识别临床或亚临床周围神经病变的能力:这种诊断在历史上需要复杂的神经传导研究。

糖尿病患者脊髓受累的研究结果表明,相同或相似的损伤机制不仅可能影响周围神经,还可能影响中枢神经轴内的神经元件。 使用磁共振成像,Selvarahah 及其同事描述了早期中枢神经系统受累,包括亚临床和临床可检测到的糖尿病周围神经病变患者的脊髓横截面积显着减少。 一例糖尿病患者在看似平安无事的硬膜外镇痛后出现持续性下肢神经病变的病例报告进一步强化了人们对糖尿病患者在椎管内麻醉后神经损伤风险增加的担忧。 一项回顾性研究还评估了先前存在周围感觉运动神经病或糖尿病性多发性神经病,随后接受椎管内麻醉或镇痛的患者的神经系统并发症。 在研究的 567 名患者中,与术前发现相比,有 0.4 名(95%;0.1% CI 1.3%–XNUMX%)出现新的或进行性的术后神经功能缺损。 作者得出结论,尽管糖尿病患者术后严重神经损伤的风险很少,但似乎高于一般人群中报道的风险。 尽管不能明确指出椎管内技术是造成神经损伤的主要原因,但它可能是先前存在神经损伤的患者的一个促成因素。

总之,DPN 患者可能具有对局麻药的作用更敏感的神经元。 因此,糖尿病周围神经可能更容易受到局部麻醉毒性或缺血性损伤的后续损伤。 最终,在与患者就该技术的潜在风险和益处进行彻底讨论后,应根据个体情况做出对糖尿病患者使用区域麻醉的决定。 应考虑降低外周和椎管内技术的局麻药浓度或总剂量,尤其是在症状严重的患者中。 此外,超声引导的使用可能有助于在糖尿病患者中放置神经周围针头和使用较少的局麻药量,尽管目前缺乏确保超声引导安全性增加的确切数据。 考虑到由于神经内微血管系统的变化,糖尿病神经已经处于神经缺血和梗塞的风险中,还应考虑降低局部麻醉剂的浓度或剂量并消除肾上腺素添加剂。

化疗引起的神经病变

化疗引起的周围神经病变 (CIPN) 是几种常用化疗药物的常见副作用。 这是一种剂量限制性副作用,发生在大约 30%–40% 的患者中。 损伤的确切机制尚不清楚,尽管对微管的损伤、干扰基于微管的轴突运输、线粒体破坏和对 DNA 的细胞毒性作用都是可能的机制。 神经毒性的程度取决于所用药物、给药持续时间和所接受的累积剂量。 顺铂、奥沙利铂和卡铂通常会诱发单纯的感觉性疼痛性周围神经病变,而长春新碱、紫杉醇和苏拉明倾向于诱发混合性感觉运动神经病变,伴有或不伴有自主神经系统受累。 症状通常呈“手套和袜子”分布,包括疼痛或感觉异常。 有发生 CIPN 风险的患者包括因糖尿病、过度饮酒或遗传性周围神经病变而导致神经损伤的患者。 一般来说,需要较长时间的再生才能恢复神经功能,最常见的结果是不完全恢复。 然而,从 CIPN 中恢复的患者如果暴露于其他神经毒性药物,则出现进行性神经病症状的风险会增加。 局部麻醉剂具有潜在的神经毒性,在决定是否对接受过已知可引起 CIPN 的化学治疗剂的患者进行区域麻醉时应谨慎使用。 患者通常会出现仅在第二次神经损伤后出现的亚临床神经病变,例如外周或神经轴阻滞。

卡压性神经病

卡压性神经病是周围神经系统最常见的疾病之一,当单个神经在特定位置受到长期压缩或机械损伤时会发生。 肘部尺神经卡压,称为“肘卡压综合征”,是第二常见的上肢压迫性神经病变。 由于尺神经位于肘内侧区域的浅表位置,因此其风险增加。 急性创伤、压迫、反复牵引、神经半脱位、骨关节炎或痛风或上肢外科手术后可能会导致神经损伤。 最初的症状包括尺神经分布的感觉过敏、肘部疼痛以及无名指和小指的感觉异常。 这些症状通常是间歇性的,可能会在数月至数年的过程中发展。 在疾病的后期,可能会观察到手部内在肌肉的无力,伴有或不伴有明显的萎缩。 目前,最常见的做法是对症状轻微且无无力或萎缩的患者进行保守治疗,而保守治疗后无改善或出现严重神经系统体征和症状(如持续性感觉异常、客观无力、肌肉萎缩)。

全身麻醉、区域麻醉或局部麻醉可用于对卡压的尺神经进行手术减压。 麻醉剂的选择取决于手术过程、术中是否检测神经功能以及伴随神经损伤的损伤程度。 在 2001 年对 360 名患有尺神经病变并接受尺神经转位的患者进行的队列研究中,Hebl 及其同事发现麻醉技术(全身麻醉与区域麻醉)不会影响术后即刻或术后 XNUMX 至 XNUMX 周的神经系统结果。 与外科医生进行术前讨论以确定术中计划并解决与患者疾病过程相关的具体问题将有助于麻醉师选择最合适的麻醉技术。

炎症性神经病格林-巴利综合征

格林-巴利综合征 (GBS) 是一种急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病,以反射消失和弥漫性上行神经肌肉麻痹为特征。 GBS的病因尚不清楚,尽管感染、怀孕、疫苗接种、免疫抑制、全身性疾病和输血都被认为是潜在的诱因。 麻痹的程度和分布是可变的,可能包括感觉神经、颅神经和自主神经系统受累。 症状在最初发作后大约 XNUMX 到 XNUMX 周达到高峰,大多数患者的恢复时间较长。 不幸的是,许多患者在初次诊断后数年都经历中度至重度神经功能障碍。

有几份报告称,在使用各种麻醉剂的各种外科手术后,术后期间发生了 GBS。 然而,GBS 患者使用区域麻醉的病例报告通常仅限于产科人群。 一些 GBS 患者可能有自主神经不稳定,随后会对椎管内阻滞反应过度,而其他 GBS 患者对椎管内麻醉反应正常。 尽管有报道称 GBS 产妇成功进行了椎管内麻醉,但局部麻醉剂与周围髓鞘相互作用或导致直接神经损伤的可能性不容忽视。 有一些证据表明硬膜外麻醉可能会在手术后数小时至数周内沉淀或重新激活 GBS。 然而,很难确定这是由于硬膜外麻醉的影响、疾病的自然进展、外科手术还是与外科手术相关的压力反应。 尽管有人提出急性神经元炎症可能是区域麻醉的相对禁忌症,但现有数据几乎没有提供有关 GBS 患者椎管内麻醉或周围神经阻滞安全性的信息。 最终,在与患者就潜在风险和益处进行彻底讨论后,应根据个人情况做出进行区域麻醉的决定。

术后炎症性神经病

术后炎症性神经病变 (PSIN) 是最近描述的一种自身免疫或炎症过程,可能是严重的术后神经功能缺损的原因。 工作人员和同事最近描述了一系列 33 名在手术后 30 天内出现 PSIN 的患者。 大多数患者在外周神经活检后确诊。 PSIN 被认为是对生理应激(如感染过程、疫苗接种或外科手术)的特发性免疫介导反应。 在放射影像学检查阴性的情况下,该病症可能表现为局灶性、多灶性或弥漫性神经功能缺损。 使诊断复杂化的是,术后即刻神经功能缺损的发作可能并不明显,并且这些缺损可能在远离手术部位或区域麻醉技术的解剖分布中。 PSIN 的危险因素或潜在触发因素包括恶性肿瘤、糖尿病、烟草使用、全身感染、挥发性麻醉剂使用和近期输血。 用长期大剂量皮质类固醇或静脉注射免疫球蛋白来抑制免疫反应是目前的首选治疗方法。 治疗的目标是充分减弱炎症反应以允许轴突再生。 幸运的是,大多数患者在当前的治疗建议下得到改善,疼痛和感觉障碍在运动障碍解决之前得到改善。

炎症机制在术后神经功能障碍中的作用程度尚不清楚,特征也很差,尤其是在麻醉文献中。 因此,麻醉提供者和外科医生在评估术后缺损患者时很少考虑这种潜在的神经损伤病因。 这是有问题的,因为观察等待和保守治疗的常用方法对 PSIN 患者无效。 相反,PSIN 是一种临床病症,必须在疾病过程的早期进行怀疑,以便获得明确的诊断(通过神经活检)并启动积极的免疫治疗以试图改善神经系统的结果。

中枢神经系统疾病

从历史上看,由于担心神经系统预后恶化,尚未向患有中枢神经系统神经系统疾病(例如,多发性硬化症、脊髓灰质炎后综合征、肌萎缩侧索硬化症)的患者提供椎管内麻醉技术。 事实上,许多历史学家认为,Dripps 和 Vandam 在 1956 年建议避免对已有神经系统疾病的患者进行区域麻醉,这已经影响了近半个世纪的临床管理。 基于双重挤压现象已经提出了几种理论机制,包括针头或导管引起的创伤引起的神经损伤、局部麻醉剂的神经毒性和局部麻醉剂添加剂引起的神经缺血。 然而,在该患者群体中避免局部麻醉也可能是由于医生和患者的偏见或潜在的法医问题。 有几个混杂因素(年龄、身体习惯、手术创伤、止血带时间和压力、体位、麻醉技术)使得很难确定术后神经功能缺损恶化的病因。

最近的一项综述评估了 139 名有一种或多种中枢神经系统疾病病史的患者,这些患者随后接受了椎管内麻醉技术。 术前神经系统疾病主要包括脊髓灰质炎后综合征 (PPS)、多发性硬化症 (MS)、肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 和慢性脊髓损伤 (SCI)。 与几十年前 Vandam 和 Dripps 的研究结果相比,作者在他们的患者队列中没有发现新的或恶化的术后神经功能缺损(0.0%;95% CI,0.0%–0.3%)。 尽管有 74% 的患者在术前即刻报告了活跃的神经系统症状(感觉异常、感觉迟钝、反射亢进)或感觉运动障碍,随后接受了标准剂量的局部麻醉剂,但事实仍然如此。 两个较小的关于接受较小剂量局部麻醉剂用于分娩镇痛的产妇的综述报告了类似的结果。

显然,需要对大量患者进行进一步调查,以提出明确的建议。 然而,目前的数据表明,对先前存在中枢神经系统疾病的患者进行椎管内麻醉的决定是基于每个患者的风险和益处。 一些作者假设,与在数月或数年内没有改变的慢性、稳定感觉运动症状的患者相比,有进行性神经功能缺损的患者的神经系统风险可能更高。

多发性硬化症

多发性硬化症是一种中枢神经系统炎症性自身免疫性疾病,其终生风险为 1 分之一,是年轻人中最常见的使人衰弱的神经系统疾病。 它是一种慢性退行性疾病,其特征是脊髓和大脑内的局灶性脱髓鞘。 这种脱髓鞘会导致波动的传导阻滞,从而导致典型的疾病特征性症状“起伏不定”。 体征和症状包括感觉或运动障碍、复视或视力丧失、肠或膀胱功能障碍和共济失调。 确切的病因尚不清楚; 然而,遗传风险因素和环境因素的结合可能发挥了作用。 400% 的 MS 患者基本上没有症状,他们的日常生活活动不受影响。 然而,多达 15% 的患者可能会在短时间内出现严重的感觉运动障碍,从而导致严重残疾。 手术常见的几个因素会对疾病过程产生负面影响,包括高热、情绪压力和感染。 MS 患者神经功能恶化的机制尚不清楚,可能在术后期间偶然发生,与麻醉技术无关。 关于 MS 患者区域麻醉风险的证据有限。 尽管有一些证据表明 MS 患者周围神经脱髓鞘,但传统上认为周围神经阻滞是安全的。 然而,最近一份关于超声引导下肌间沟阻滞后严重臂丛神经病变的报告引起了人们对部分 MS 患者可能患有亚临床周围神经病变的担忧。 一些研究人员已经证明了 MS 患者的轴突脱髓鞘周围病变(感觉多于运动)的证据。 Misawa 及其同事证明,5% 的 MS 患者可能发生外周脱髓鞘,而 Pogorzelski 及其同事报告称,多达 47% 的患者可能发生外周脱髓鞘。 同样,Sarova-Pinhas 及其同事描述了 MS 患者中高达 14.7% 的周围神经出现神经传导异常,而普通人群中只有 2.4% 的神经出现异常。 尽管有这些证据,但在 MS 患者进行周围神经阻滞的情况下,这种潜在周围神经病变的总体发病率和临床相关性仍未确定。

与周围神经阻滞相比,1937 年首次描述了多发性硬化症患者在脊髓麻醉后出现新的或进行性神经功能缺损的潜在风险。克里奇利及其同事描述了三名患有 [播散性(多发性)硬化症] 的患者,他们在脊髓麻醉后症状恶化麻醉。 作者得出的结论是[脊髓麻醉可能是播散性(多发性)硬化症发展的促发剂。] 随后的几项研究表明,随着新的或恶化的神经功能缺损的发展或脊髓麻醉后症状恶化的可能性增加,出现了类似的结果。 相比之下,最近的一项研究表明,在 35 名接受各种外科手术的 MS 患者中,脊髓麻醉后没有新的或恶化的神经系统症状。

MS 患者中硬膜外麻醉和镇痛的安全性几乎完全集中在产科人群中,这可能无法准确地代表未怀孕的 MS 患者。 怀孕通常与疾病复发的减少有关,而产后通常与复发风险的增加有关。 母亲的免疫系统耐受胎儿所需的从细胞免疫到体液免疫的转变被认为在怀孕期间具有保护作用。 然而,随着产后细胞介导的免疫反弹,患者通常会经历短暂的神经系统症状恶化,这可能被错误地归因于最近的局部麻醉技术。

Confavreux 及其同事进行了少数前瞻性研究之一,该研究评估了与产后疾病复发相关的风险因素。 他们得出结论,与未接受椎管内技术的患者相比,分娩和分娩期间的硬膜外镇痛不会导致更高的复发风险。 同样,Kuczkowski 发现任何形式的产科局部镇痛与产科患者 MS 症状恶化之间没有关联。 传统上建议在 MS 患者中使用硬膜外麻醉和镇痛而不是脊髓麻醉,因为与鞘内注射相比,脊髓白质中局麻药的浓度是硬膜外注射后水平的四分之一。 据信,缺乏髓磷脂可能会使脊髓容易受到局部麻醉剂的神经毒性作用。 尽管缺乏关于局麻药浓度和剂量的药理作用的明确研究,但许多人建议将椎管内局麻药的剂量和浓度限制在可能的最低水平。 有一些证据表明,与未受影响的健康有髓区域相比,利多卡因可以通过阻断脱髓鞘区域中足以引起症状的钠通道来可逆地恶化 MS 的症状。 对于产科患者,需要权衡椎管内麻醉或镇痛的风险与增加的全身麻醉风险。 英国最近的一项调查表明,在仔细权衡潜在风险和益处后,90% 的产科麻醉师会对 MS 患者的紧急剖宫产实施脊髓麻醉。

总之,几乎没有确凿的证据支持或反驳在 MS 患者中使用区域麻醉。 周围神经阻滞尚未明确证明对 MS 有害,因此不应将 MS 视为该区域技术的绝对禁忌症。 相比之下,鉴于脱髓鞘纤维可能更容易受到局部麻醉剂的毒性作用,硬膜外麻醉和镇痛可能被认为比脊柱技术更安全。 然而,将局麻药浓度和总剂量降低到最低有效水平对于外周和椎管内阻滞可能是谨慎的。 所有关于在 MS 患者中使用区域麻醉和镇痛的决定都需要在仔细考虑潜在风险和益处后做出。 无论选择何种麻醉技术,都应告知患者术后期间出现新的或恶化的神经系统症状的风险,因为暴露于多种加重因素。

脊髓灰质炎后综合症

脊髓灰质炎后综合征 指在急性脊髓灰质炎感染数年后出现的新发神经系统症状。 新的或进行性症状的发作可能会在脊髓灰质炎初次发作后长达 30 年发生。 PPS 影响脊髓前部的前角细胞,因此被认为是一种下运动神经元疾病。 最初的症状包括肌肉无力、疲劳、步态不稳、关节疼痛和先前受疾病影响的肌肉群内的肌肉萎缩。 感觉障碍通常不是该综合征的特征,仅在存在继发性疾病(例如压迫性神经根病或椎间盘突出症)时才会观察到。 PPS 的运动效应被认为与正在进行的去神经支配和再神经支配过程有关,当去神经支配不再通过再神经支配得到补偿时,该过程最终结束。

脊髓灰质炎后综合征是北美最普遍的运动神经元疾病。 此外,由于发展中国家继续发生急性脊髓灰质炎脊髓灰质炎,PPS 可能在未来几年仍将是麻醉问题。 PPS 患者需要进行骨科手术的情况并不少见; 因此,在这些临床情况下确定局部麻醉技术的安全性非常重要。 尽管 PPS 患者的运动神经元比正常人少,但很难知道剩余的运动神经元是否更容易受到局麻药的毒性作用。 没有关于 PPS 患者使用正常剂量的丁卡因和布比卡因进行椎管内麻醉后神经系统状态恶化的报道。 然而,这一发现并不意味着局部麻醉技术没有风险。 与所有患者一样,区域麻醉的潜在风险必须与全身麻醉的缺点相平衡,包括对镇静剂或阿片类药物过敏、使用肌肉松弛剂的风险以及通气不足和误吸的风险。 接受椎管内麻醉或镇痛的 PPS 患者(n = 79)的最大系列显示术后神经系统症状没有恶化。 然而,由于缺乏有关该主题的临床数据,因此无法就 PPS 患者的椎管内麻醉或周围神经阻滞的安全性提出明确的建议。 最终,在与每位患者彻底讨论潜在风险和益处后,应根据个人情况做出使用区域麻醉的决定。 鉴于该患者亚组对阿片类药物和镇静药物的敏感性增加,应始终谨慎使用这些药物。

肌萎缩性脊髓侧索硬化症

肌萎缩侧索硬化症是上下运动神经元的进行性退行性疾病。 原因尚不清楚,但理论包括谷氨酸兴奋性毒性、氧化应激、线粒体功能障碍、副肿瘤、自身免疫性疾病和病毒感染。 最初,ALS 表现为手部内在肌肉萎缩、虚弱和肌束颤动。 随着它的进展,包括舌头、咽、喉和胸部呼吸肌在内的所有骨骼肌都出现萎缩和无力。 患者失去咳嗽的能力,增加了误吸的风险。 自主神经功能障碍可能很明显,表现为体位性低血压和静息心率增加。 不幸的是,在大多数患者中,呼吸衰竭死亡发生在疾病发作后的几年内。

现有的证据虽然有限,但并不支持对椎管内或外周阻滞会加剧 ALS 患者先前存在的症状的担忧。 然而,由于使用肌肉松弛剂和阿片类药物可能会导致全身麻醉后呼吸衰竭恶化,因此避免气道操作的能力可能被认为是对这一高危患者群体的益处。 无论麻醉技术如何,ALS 患者术后呼吸或神经功能恶化的可能性都很高。 最终,在与每位患者彻底讨论潜在风险和益处后,应根据个人情况做出使用区域麻醉的决定。

椎管狭窄和腰椎间盘疾病

椎管病理学已被认为是椎管内阻滞后神经系统并发症的潜在危险因素。 已经提出了几种损伤机制,包括将大量局部麻醉剂注射到相对狭窄的空间(即硬膜外麻醉)和局部麻醉剂神经毒性(即脊髓麻醉)后的缺血或压缩效应。 尽管损伤的确切机制仍不清楚,但有几个孤立的病例报告和大型病例系列被认为支持这些假设。

椎管狭窄发生在椎间盘和小关节内与年龄相关的变化,导致椎管或神经孔变窄。 变化包括椎间盘退变、小关节肥大、骨赘形成和黄韧带内折。 脊神经根受压导致椎管狭窄体征或症状的确切机制尚不完全清楚。 经典症状包括背部和腿部神经根性疼痛,随着伸展而明显恶化,在屈曲时缓解。 已经提出预先存在的椎管狭窄或压迫性腰椎间盘疾病是椎管内(脊髓或硬膜外)技术后神经系统并发症的潜在危险因素。 建议的损伤机制包括机械损伤、局部麻醉剂神经毒性、缺血或多因素病因。 在病理生理学上,椎管狭窄患者的椎管直径减小,导致用于收集血液或局部麻醉剂等液体的解剖空间减少。 因此,少量的液体可能会导致神经轴周围的压力显着增加,这在广泛开放的椎管中不会产生临床效果。

已发表的两个相对较大的病例系列和几份病例报告表明,未确诊的椎管狭窄可能是椎管内阻滞后神经系统并发症的危险因素。 大多数马尾神经病例涉及硬膜外镇痛,这可能表明损伤的缺血病因(注入局部麻醉剂对脊髓的机械压迫)。 Hebl 及其同事对 937 名既往患有椎管狭窄症或腰椎间盘疾病的患者进行了回顾性研究,这些患者有或没有既往脊柱手术史,并得出结论认为,这组患者发生或恶化神经功能缺损的风险增加。接受椎管内技术的普通人群。 此外,具有不止一种神经系统诊断(例如,椎管狭窄、压迫性神经根病、先前存在的周围神经病)的患者似乎有更高的受伤风险。 同样,Moen 及其同事在瑞典进行了一项大型流行病学调查,揭示了类似的趋势。 在为期 10 年的研究期间,对 1,260,000 种脊髓麻醉剂和 450,000 种硬膜外阻滞进行了评估。 总体而言,作者确定了 127 种严重并发症,包括 85 名 (67%) 永久性损伤患者。 尽管有 14 名患者先前存在椎管狭窄,但其中 13 名(93%)是在评估神经功能缺损的术后期间被诊断出来的。 作者得出结论,严重麻醉相关并发症的发生率可能不像以前报道的那么低,并且先前存在的椎管病变可能是一个“被忽视的风险因素”。 最后,虽然接受过脊柱手术的患者在经椎间孔硬膜外注射类固醇后截瘫的风险可能会增加,但在椎管内麻醉或镇痛后的患者中没有发现类似的风险。

总之,尽管椎管狭窄症或压迫性腰椎间盘疾病患者在椎管内阻滞后出现神经系统并发症的风险似乎增加,但现有文献未能直接比较接受全身麻醉的具有相似脊柱病理的手术患者。 因此,尚不清楚该患者群体中较高的神经系统并发症发生率是由于手术因素、麻醉技术、疾病过程的自然进展,还是这些因素的组合。

脊髓损伤

脊髓损伤每年影响超过 10,000 名美国人。 其中,大约 50% 的损伤发生在颈椎水平。 大多数 SCI 病例继发于机动车事故,由运动损伤、跌倒或穿透性创伤引起的比例较小。 在过去的十年中,美国完全与不完全神经功能缺损的比例似乎正在下降,这反映了不完全缺损比例的增加。 在急性脊髓休克消退后的几个月内可能出现的潜在危险情况是自主神经反射异常 (AD)。 AD是一种危及生命的综合征,由脊髓损伤水平以下的皮肤或内脏刺激引起,导致血管极度不稳定。 AD 的终生患病率估计在 17% 至 70% 之间,如果损伤水平等于或高于 T6,则大多数发作发生在 SCI 病例中。

低浓度挥发性麻醉剂的全身麻醉不能提供对 AD 的保护。 尽管较高浓度的挥发性麻醉剂可能有效,但麻醉相关的血流动力学不稳定在该患者群体中可能无法很好地耐受。 因此,椎管内(脊髓或硬膜外)区域麻醉技术在治疗接受下肢、腹部、产科、妇科和泌尿科手术的慢性 SCI 患者时可能是有价值的辅助手段。 大量病例报告和病例系列表明,椎管内技术在预防 SCI 患者的 AD 发作方面是安全有效的,即使是那些脊髓损伤高的患者。 在这一点上,没有明确的证据表明使用区域技术可能会恶化 SCI 患者先前存在的神经功能缺损。 然而,在评估 SCI 患者的椎管内技术时,难以确定适当的麻醉水平、血流动力学不稳定和呼吸困难的可能性以及难以放置的阻滞是重要的考虑因素。

概要

患有既往神经系统疾病的患者对正在考虑使用局部麻醉技术的麻醉师提出了独特的挑战。 彻底的术前评估对于确定患者的基线神经状态至关重要。 麻醉提供者在选择合适的中枢或外周阻滞候选者时应了解术后神经系统并发症的风险因素,并调整其技术以尽可能降低这些风险。 虽然大多数先前存在的神经系统疾病并不是区域麻醉的绝对禁忌症,但应根据具体情况决定是否进行区域麻醉,因为与其他麻醉剂相比,选择的患者可能会受益于区域麻醉技术或镇痛剂选择。

参考文献:

- Upton AR, McComas AJ:神经卡压综合征的双重挤压。 柳叶刀 1973;2:359–362。

- Osterman AL:双重挤压综合症。 Orthop Clin North Am 1988; 19:147-155。

- Neal JM、Bernards CM、Hadzic A 等人:ASRA 关于区域麻醉和疼痛医学中神经系统并发症的实践咨询。 Reg Anesth Pain Med 2008;33:404–415。

- Jacob AK, Kopp, SL:对已有神经系统疾病患者进行区域麻醉。 2011 年麻醉学进展;29:1-18。

- Skre H:Charcot-Marie-Tooth 病的遗传和临床方面。 临床基因 1974;6:98-118。

- Saporta AS、Sottile SL、Miller LJ、Feely SM、Siskind CE、Shy ME:Charcot-Marie-Tooth 病亚型和基因检测策略。 安神经 2011;69:22-33。

- Bui AH, Marco AP:Charcot-Marie-Tooth 病患者的外周神经阻滞。 Can J Anaesth 2008;55:718–719。

- Dhir S、Balasubramanian S、Ross D:Charcot-Marie-Tooth 病患者的超声引导外周区域阻滞:三例病例回顾。 Can J Anaesth 2008;55:515–520。

- Fernandez Perez AB、Quesada Garcia C、Rodriguez Gonzalez O、Besada Estevez JC:[产科硬膜外镇痛,Charcot-Marie-Tooth 病患者的安全选择]。 Rev Esp Anestesiol Reanim 2011;58:255–256。

- Schmitt HJ、Muenster T、Schmidt J:Charcot-Marie-Tooth 病的中枢神经阻滞。 Can J Anaesth 2004;51:1049–1050。

- Sugai K,Sugai Y:[对 Charcot-Marie-Tooth 病、支气管哮喘和甲状腺功能减退症患者的硬膜外麻醉]。 增井 1989;38:688-691。

- Tanaka S,Tsuchida H,Namiki A:[对 Charcot-Marie-Tooth 病、二尖瓣脱垂综合征和 IInd 度房室传导阻滞患者的硬膜外麻醉]。 增井 1994;43:931–933。

- Lepski GR,Alderson JD:硬膜外镇痛对患有遗传性神经病且易患压力性麻痹的患者进行分娩。 Int J Obstet Anesth 2001;10:198–201。

- Al-Nasser B:0.2% 罗哌卡因硬膜外镇痛对糖尿病患者的毒性作用。 临床麻醉杂志 2004;16:220–223。

- Blumenthal S、Borgeat A、Maurer K 等人:通过股神经导管连续给药罗哌卡因后,预先存在的亚临床神经病变是神经损伤的危险因素。 麻醉学 2006; 105:1053–1056。

- Horlocker TT,O'Driscoll SW,Dinapoli RP:肩部手术和连续肌间沟阻滞后糖尿病患者复发性臂丛神经病变。 Anesth Analg 2000;91:688–690。

- Waters JH、Watson TB、Ward MG:丁卡因和利多卡因脊髓麻醉后的脊髓圆锥损伤。 临床麻醉杂志 1996;8:656–658。

- Kalichman MW, Calcutt NA:链脲佐菌素糖尿病大鼠局部麻醉诱导的传导阻滞和神经纤维损伤。 麻醉学 1992;77:941–947。

- Dyck PJ、Kratz KM、Karnes JL 等:基于人群的队列中不同类型糖尿病性神经病变、视网膜病变和肾病的分期严重程度:罗切斯特糖尿病神经病变研究。 神经病学 1993;43:817–824。

- Ross MA:与糖尿病相关的神经病变。 Med Clin North Am 1993;77:111-124。

- 疾病控制和预防中心:国家糖尿病情况说明书:美国糖尿病和前驱糖尿病的国家估计和一般信息。 佐治亚州亚特兰大:美国卫生与公众服务部疾病控制与预防中心; 2011 年。

- Lirk P, Birmingham B, Hogan Q:对已有神经病变患者的区域麻醉。 Int Anesthesiol Clin 2011;49:144–165。

- Hebl JR、Kopp SL、Schroeder DR、Horlocker TT:既往存在周围感觉运动神经病或糖尿病性多发性神经病的患者进行椎管内麻醉或镇痛后的神经系统并发症。 Anesth Analg 2006;103:1294–1299。

- Krishnan AV,Kiernan MC:已确定的糖尿病性神经病变中改变的神经兴奋性特性。 大脑 2005;128:1178–1187。

- Sinnreich M,Taylor BV,Dyck PJ:糖尿病神经病变。 分类、临床特征和病理生理基础。 神经学家 2005;11:63-79。

- Williams BA、Murinson BB、Grable BR、Orebaugh SL:糖尿病患者单次注射周围神经阻滞药物辅助剂的未来考虑。 Reg Anesth 疼痛医学 2009;34:445–457。

- Kroin JS、Buvanendran A、Tuman KJ、Kerns JM:糖尿病大鼠鞘内注射局部麻醉剂的安全性。 疼痛医学 2012; 13:802-807。

- Kroin JS、Buvanendran A、Williams DK 等:糖尿病大鼠的局部麻醉坐骨神经阻滞和神经纤维损伤。 Reg Anesth Pain Med 2010;35:343–350。

- 威廉斯 BA:向需要神经周围镇痛的糖尿病患者临床护理的潜在范式转变:使用糖尿病啮齿动物模型的策略。 Reg Anesth Pain Med 2010;35:329–332。

- Lirk P、Flatz M、Haller I 等。 在 Zucker 糖尿病脂肪大鼠中,亚临床糖尿病神经病变会增加体内利多卡因阻滞持续时间,但不会增加体外神经毒性。 Reg Anesth Pain Med 2012;37:601–606。

- Williams BA,Murinson BB:糖尿病和亚临床神经病变:呼吁周围神经阻滞研究的新途径。 麻醉学 2008;109:361–362。

- Gebhard RE、Nielsen KC、Pietrobon R、Missair A、Williams BA:糖尿病与体重指数无关,与锁骨上臂丛神经阻滞的“更高成功率”相关。 Reg Anesth Pain Med 2009;34:404–407。

- Alvine FG,Schurrer ME:术后尺神经麻痹。 有没有诱发因素? J Bone Joint Surg Am 1987;69:255–259。

- Chaudhry V、Glass JD、Griffin JW:周围神经疾病中的沃勒变性。 神经临床 1992;10:613–627。

- Selander D、Edshage S、Wolff T:感觉异常还是没有感觉异常? 腋窝阻滞后的神经损伤。 Acta Anaesthesiol Scand 1979;23:27-33。

- Bigeleisen PE:超声引导腋窝阻滞期间的神经穿刺和明显的神经内注射并不总是导致神经损伤。 麻醉学 2006;105:779–783。

- Lok C、Kirk P:截肢者进行坐骨神经阻滞时遇到的问题。 麻醉 2003;58:289–290。

- BD、Gallagher J、Sparks M 站点:超声引导下的腘窝阻滞在 2 名糖尿病患者中显示出对神经刺激的非典型运动反应。 Reg Anesth Pain Med 2003;28:479–482。

- Liu SS,Ngeow JE,Yadeau JT:超声引导的区域麻醉和镇痛:定性系统评价。 Reg Anesth 疼痛医学 2009; 34:47-59。

- Sites BD、Taenzer AH、Herrick MD 等:与 12,668 例超声引导神经阻滞相关的局部麻醉剂全身毒性和术后神经系统症状的发生率:来自前瞻性临床登记的分析。 Reg Anesth Pain Med 2012;37:478–482。

- Rigaud M、Filip P、Lirk P、Fuchs A、Gemes G、Hogan Q:通过电神经刺激引导阻滞针插入:对注射溶液在狗体内分布的初步研究。 麻醉学 2008; 109:473–478。

- Lucchetta M、Pazzaglia C、Granata G、Briani C、Padua L:POEMS 综合征周围神经病变的超声评估。 肌肉神经 2011;44:868–872。

- Riazi S、Bril V、Perkins BA 等:胫神经超声可以检测糖尿病周围神经病变吗? 一项横断面研究。 糖尿病护理 2012;35:2575–2579。

- Eaton SE、Harris ND、Rajbhandari SM 等:糖尿病周围神经病变中的脊髓受累。 柳叶刀 2001;358:35-36。

- Varsik P、Kucera P、Buranova D、Balaz M:脊髓损伤在糖尿病中是否罕见? 糖尿病患者的体感诱发电位和中枢传导时间。 医学科学监测 2001;7:712–715。

- Selvarajah D、Wilkinson ID、Emery CJ 等:脊髓早期参与糖尿病周围神经病变。 糖尿病护理 2006; 29:2664–2669。

- Drasner K:局麻药神经毒性:临床损伤和可将风险降至最低的策略。 Reg Anesth Pain Med 2002;27:576–580。

- Koscielniak-Nielsen ZJ:超声引导的周围神经阻滞:有什么好处? Acta Anaesthesiol Scand 2008;52:727–737。

- Pachman DR、Barton DL、Watson JC、Loprinzi CL:化疗引起的周围神经病变:预防和治疗。 临床药理学疗法 2011;90:377–387。

- Peters CM、Jimenez-Andrade JM、Kuskowski MA、Ghilardi JR、Mantyh PW:在大鼠静脉注射紫杉醇后,背根神经节、外周神经和脊髓会出现不断变化的细胞病理学。 脑研究 2007;1168:46-59。

- Quasthoff S,Hartung HP:化疗引起的周围神经病变。 神经杂志 2002;249:9-17。

- Pignata S、De Placido S、Biamonte R 等人:卡铂和紫杉醇一线化疗后临床缓解卵巢癌患者的残留神经毒性:意大利卵巢癌多中心试验 (MITO-4) 回顾性研究。 BMC 癌症 2006;6:5。

- Kaley TJ,Deangelis LM:化疗引起的周围神经病变的治疗。 Br J Haematol 2009;145:3-14。

- Hebl JR、Horlocker TT、Pritchard DJ:接受顺铂化疗的患者肌间沟阻滞后弥漫性臂丛神经病:药理学双重挤压综合征。 Anesth Analg 2001;92:249–251。

- Caliandro P、La Torre G、Padua R、Giannini F、Padua L:肘部尺神经病变的治疗。 Cochrane 数据库系统修订版 2012;7:CD006839。

- Hebl JR、Horlocker TT、Sorenson EJ、Schroeder DR:区域麻醉不会增加尺神经转位患者术后神经病变的风险。 Anesth Analg 2001;93:1606–1611,目录。

- Pithadia AB,Kakadia N:格林-巴利综合征 (GBS)。 药效学代表 2010;62:220–232。

- Bamberger PD,Thys DM:硬膜外全身麻醉后胰腺癌患者的格林-巴利综合征。 Anesthes Analg 2005;100:1197–1199。

- Gautier PE、Pierre PA、Van Obbergh LJ、Van Steenberge A:产科硬膜外镇痛后的格林-巴利综合征。 Reg Anesth 1989;14:251–252。

- Heyworth BE, Fabricant PD, Pizzurro MM, Beksac B, Salvati EA:模拟全髋关节置换术后神经损伤的格林-巴利综合征。 HSS J 2011;7:286–289。

- Alici HA、Cesur M、Erdem AF、Gursac M:反复使用硬膜外麻醉对格林-巴利综合征患者进行剖宫产。 Int J Obstet Anesth 2005;14:269–270。

- McGrady EM:格林-巴利综合征患者的分娩管理。 麻醉 1987;42:899。

- Perel A、Reches A、Davidson JT:格林-巴利综合征中的麻醉。 病例报告和建议。 麻醉 1977;32:257–260。

- Vasiliev DV、Nystrom EU、Leicht CH: 脊髓和硬膜外联合麻醉用于格林-巴利综合征患者的分娩和剖宫产。 Reg Anesth Pain Med 2001;26:174–176。

- Otsuka N、Igarashi M、Shimodate Y、Nakabayashi K、Asano M、Namiki A:[两名肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 患者的麻醉管理]。 增井 2004;53:1279–1281。

- Steiner I, Argov Z, Cahan C, Abramsky O:硬膜外麻醉后的格林-巴利综合征:直接神经根损伤可能引发疾病。 神经病学 1985;35:1473–1475。

- 工作人员 NP、Engelstad J、Klein CJ 等:术后炎症性神经病。 大脑 2010;133:2866–2880。

- Ahn KS、Kopp SL、Watson JC、Scott KP、Trousdale RT、Hebl JR:术后炎症性神经病变。 Reg Anesth Pain Med 2011;36:403–405。

- Bamford C、Sibley W、Laguna J:多发性硬化症的麻醉。 Can J Neurol Sci 1978;5:41-44。

- Dripps RD,Vandam LD:脊髓麻醉后原有神经系统疾病的恶化。 N Engl J Med 1956;255:843–849。

- Hebl JR、Horlocker TT、Schroeder DR:已有中枢神经系统疾病患者的椎管内麻醉和镇痛。 Anesth Analg 2006;103:223–228,目录。

- Keschner M:受伤和疾病对多发性硬化病程的影响。 Res Publ Assoc Res Nerv Ment Dis 1950;28:533–547。

- Confavreux C、Hutchinson M、Hours MM、Cortinovis-Tourniaire P、Moreau T:多发性硬化症与妊娠相关的复发率。 多发性硬化症组的妊娠。 N Engl J Med 1998;339:285–291。

- Crawford JS:慢性神经系统疾病患者的硬膜外镇痛。 Anesth Analg 1983;62:621–622。

- Noseworthy JH、Lucchinetti C、Rodriguez M、Weinshenker BG:多发性硬化症。 N Engl J Med 2000;343:938–952。

- Compston A,Coles A:多发性硬化症。 柳叶刀 2002;359:1221–1231。

- Korn-Lubetzki I、Kahana E、Cooper G、Abramsky O:妊娠期和产褥期多发性硬化症的活动。 安神经 1984;16:229–231。

- Pollock M、Calder C、Allpress S:多发性硬化症中的外周神经异常。 Ann Neurol 1977;2:41-48。

- Koff MD, Cohen JA, McIntyre JJ, Carr CF, Sites BD:超声引导单次注射神经阻滞用于多发性硬化患者全肩关节置换术后的严重臂丛神经病。 麻醉学 2008;108:325–328。

- Pogorzelski R,Baniukiewicz E,Drozdowski W:[多发性硬化症患者周围神经系统的亚临床病变]。 Neurol Neurochir Pol 2004;38:257–264。

- Misawa S,Kuwabara S,Mori M,Hayakawa S,Sawai S,Hattori T:多发性硬化症中的周围神经脱髓鞘。 临床神经生理学 2008;119:1829–1833。

- Sarova-Pinhas I、Achiron A、Gilad R、Lampl Y:多发性硬化症中的周围神经病变:临床和电生理研究。 Acta Neurol Scand 1995;91:234–238。

- Critchley EP:多发性硬化症最初表现为面瘫。 航空航天环境医学 2004;75:1001–1004。

- Hammes E:与脊髓麻醉相关的神经系统并发症(1943 例)。 明尼苏达医学 36;339:345–XNUMX。

- Keschner M:受伤和疾病对多发性硬化病程的影响。 Res Publ Assoc Res Nerv Ment Dis 1950;28:533–547。

- Stenuit J,Marchand P:[脊髓麻醉后遗症]。 Acta Neurol Psychiatr Belg 1968;68:626–635。

- Kuczkowski KM:神经系统疾病产妇的分娩镇痛:产科医生需要知道什么? Arch Gynecol Obstet 2006;274:41-46。

- Warren TM,Datta S,Ostheimer GW:多发性硬化症患者的腰椎硬膜外麻醉。 Anesth Analg 1982;61:1022–1023。

- Sakurai M、Mannen T、Kanazawa I、Tanabe H:利多卡因揭示了多发性硬化症中的沉默脱髓鞘病变。 神经病学 1992;42:2088-2093。

- Drake E、Drake M、Bird J、Russell R:多发性硬化症女性产科区域块:英国经验调查。 Int J Obstet Anesth 2006;15:115–123。

- Gonzalez H、Olsson T、Borg K:脊髓灰质炎后综合征的管理。 柳叶刀神经杂志 2010;9:634–642。

- Bordes J、Gaillard PE、Lacroix G、Palmier B:计算机断层扫描引导下脊髓灰质炎后严重后遗症患者的脊髓麻醉。 Br J Anaesth 2010;105:702–703。

- Higashizawa T,Sugiura J,Takasugi Y:[脊髓灰质炎后偏瘫患者的脊髓麻醉]。 增井 2003;52:1335–1337。

- Lambert DA、Giannouli E、Schmidt BJ:脊髓灰质炎后综合征和麻醉。 麻醉学 2005;103:638–644。

- Pratt AJ、Getzoff ED、Perry JJ:肌萎缩侧索硬化症:更新和新进展。 Degener Neurol Neuromuscul Dis 2012;2012:1-14。

- Chen LK,Chang Y,Liu CC,Hou WY:硬膜外麻醉联合丙泊酚镇静腹式子宫切除术治疗肌萎缩侧索硬化症一例。 Acta Anaesthesiol Sin 1998;36:103-106。

- Hara K、Sakura S、Saito Y、Maeda M、Kosaka Y:肌萎缩侧索硬化症患者的硬膜外麻醉和肺功能。 Anesth Analg 1996;83:878–879。

- Hobaika AB,Neves BS:肌萎缩侧索硬化症患者的联合脊髓硬膜外阻滞:病例报告。 Rev Bras Anestesiol 2009;59:206-209。

- Kitoh T、Kobayashi K、Ina H 等:腰交感神经节阻滞对肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 患者的影响。 麻醉杂志 2006;20:109–112。

- Kochi T、Oka T、Mizuguchi T:肌萎缩侧索硬化症患者的硬膜外麻醉。 Anesth Analg 1989;68:410–412。

- Katz JN,Harris MB:临床实践。 腰椎管狭窄症。 N Engl J Med 2008;358:818–825。

- Stambough JL、Stambough JB、Evans S:硬膜外麻醉和椎管狭窄导致的全膝关节置换术后急性马尾综合征。 J 关节成形术 2000;15:375–379。

- Tetzlaff JE、Dilger JA、Wu C、Smith MP、Bell G:腰椎病理学对脊髓麻醉期间感觉异常发生率的影响。 Reg Anesth Pain Med 1998;23:560–563。

- Moen V、Dahlgren N、Irestedt L:1990-1999 年瑞典中央神经轴阻滞后的严重神经系统并发症。 麻醉学 2004;101:950–959。

- Yuen EC、Layzer RB、Weitz SR、Olney RK:腰椎硬膜外麻醉和镇痛的神经系统并发症。 神经病学 1995;45:1795–1801。

- de Seze MP、Sztark F、Janvier G、Joseph PA:中枢神经阻滞后神经根和脊髓的严重和长期并发症。 Anesth Analg 2007;104:975–979。

- Hooten WM,Hogan MS,Sanemann TC,Maus TJ:在尝试腰椎硬膜外血贴治疗先天性腰椎管狭窄症和硬膜外脂肪瘤时出现急性脊柱疼痛。 疼痛医师 2008;11:87-90。

- Usubiaga JE,Wikinski JA,Usubiaga LE:硬膜外压力及其与硬膜外腔内麻醉溶液扩散的关系。 Anesth Analg 1967;46:440–446。

- Hebl JR、Horlocker TT、Kopp SL、Schroeder DR:既往存在椎管狭窄症、腰椎间盘疾病或既往脊柱手术的患者的神经轴阻滞:疗效和神经系统并发症。 麻醉分析 2010; 111:1511–1519。

- Horlocker TT:椎管狭窄患者的神经轴阻滞:在岩石和坚硬的地方之间。 Anesth Analg 2010;110:13-15。

- Kubina P、Gupta A、Oscarsson A、Axelsson K、Bengtsson M:两例脊髓硬膜外麻醉后的马尾综合征。 Reg Anesth 1997;22:447–450。

- Houten JK,Errico TJ:腰骶神经根阻滞后截瘫:附 2002 例报告。 脊柱杂志 2;70:75-XNUMX。

- Huntoon MA,Martin DP:经椎间孔硬膜外注射和既往脊柱手术后瘫痪。 Reg Anesth Pain Med 2004;29:494–495。

- Devivo MJ:创伤性脊髓损伤的流行病学:趋势和未来影响。 脊髓 2012;50:365–372。

- Hagen EM,Faerestrand S,Hoff JM,Rekand T,Gronning M:脊髓损伤中的心血管和泌尿系统功能障碍。 Acta Neurol Scand Suppl 2011:71-78。

- Crosby E、St-Jean B、Reid D、Elliott RD:慢性脊髓损伤妇女的产科麻醉和镇痛。 Can J Anaesth 1992;39:487–494。

- Hambly PR,Martin B:慢性脊髓损伤的麻醉。 麻醉 1998;53:273–289。

- Agostoni M、Giorgi E、Beccaria P、Zangrillo A、Valentini G:一名截瘫妇女剖宫产的腰硬联合麻醉:难以获得预期的阻滞水平。 Eur J Anaesthesiol 2000;17:329–331。