Explorez gratuitement la base de connaissances NYSORA :

Contenu de référence

Testez 7 jours gratuitement !

Mises à jour régulières du contenu et améliorations de l'expérience utilisateur... et plus encore !

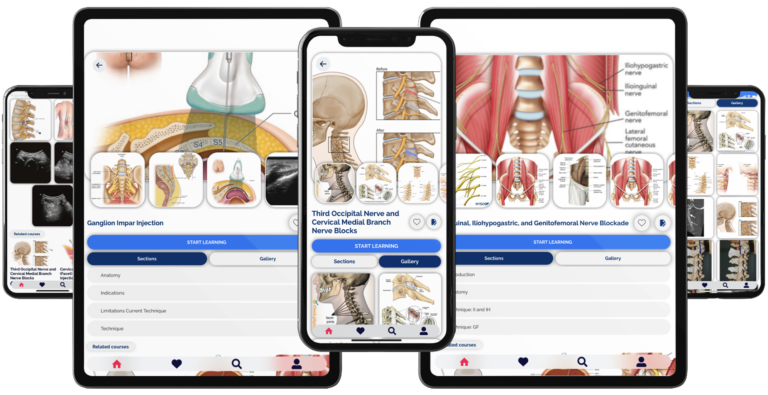

Rejoignez la communauté de plus de 30,000 XNUMX professionnels dans le monde et voyez par vous-même pourquoi l'application de douleur interventionnelle guidée par les États-Unis de NYSORA est le premier et le guide le plus fiable en matière d'échographie et de blocs nerveux.

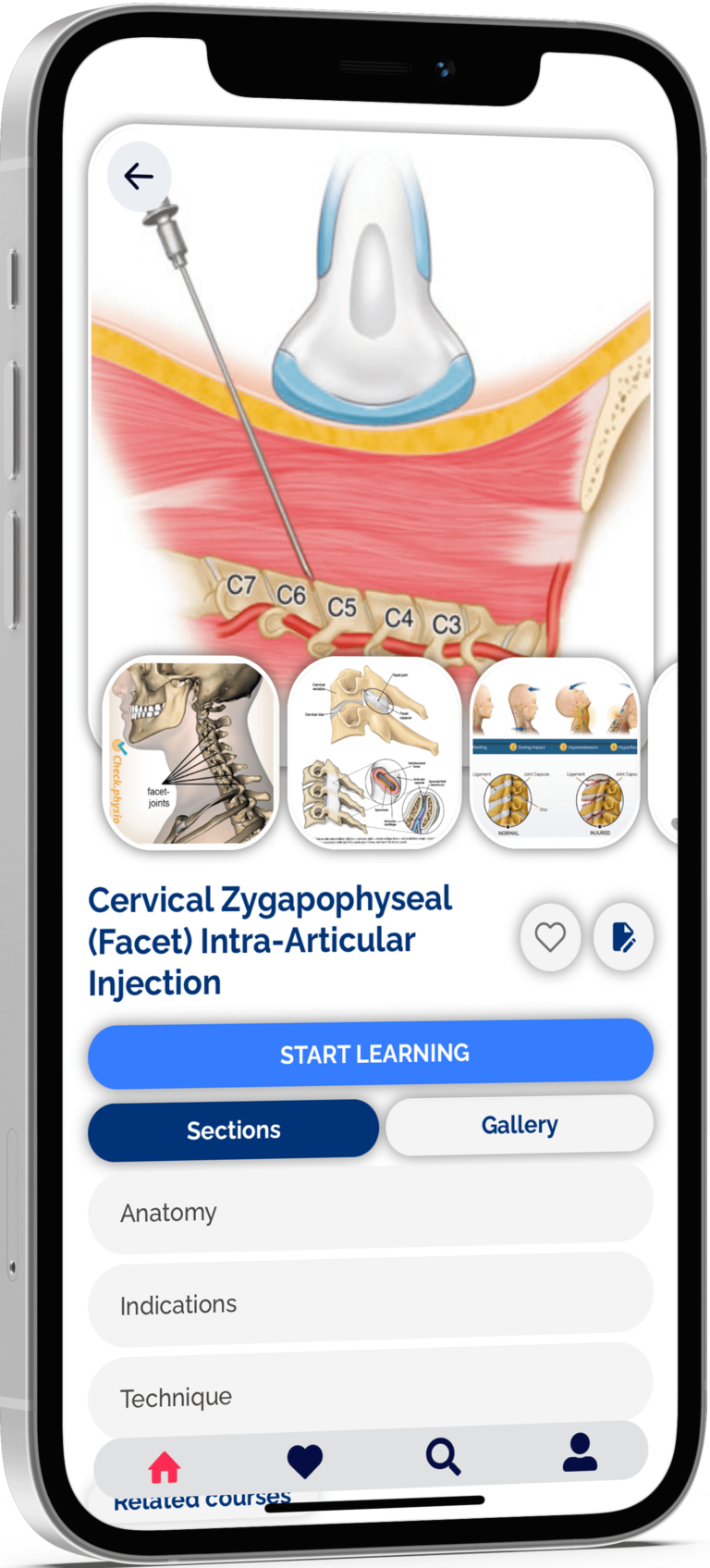

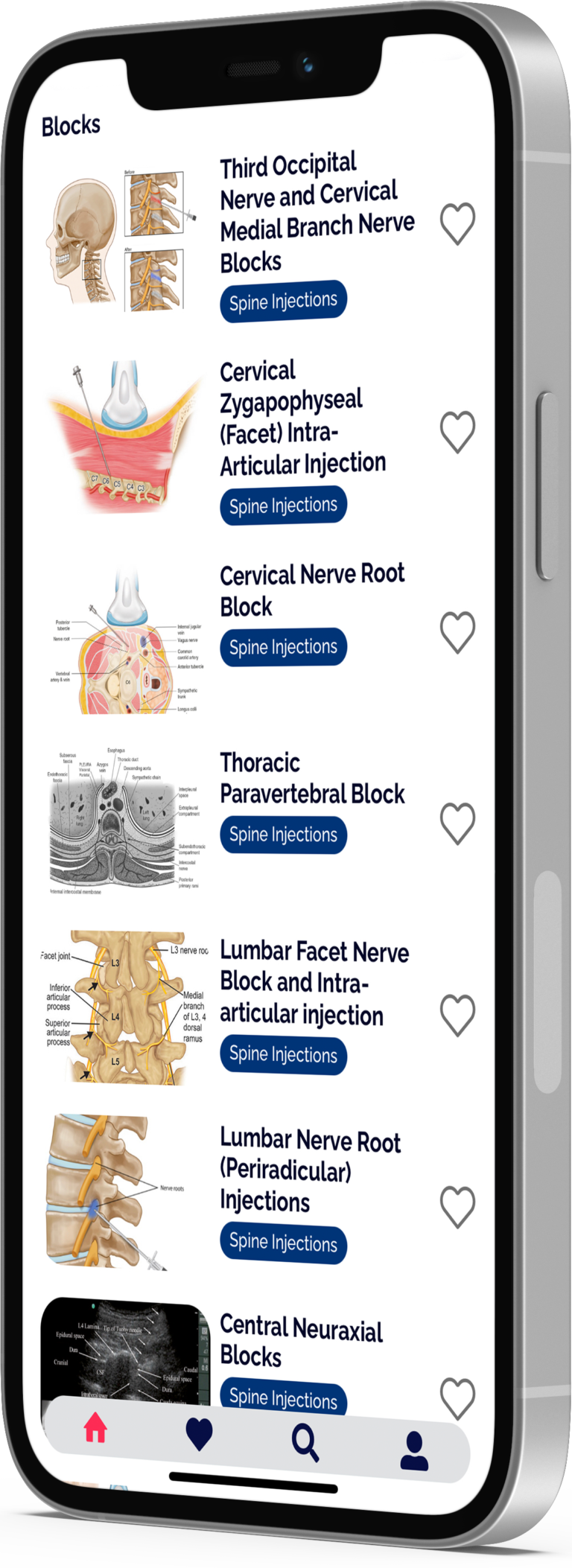

Accédez au guide le plus faisant autorité sur les interventions de douleur chronique interventionnelles guidées par les États-Unis, y compris : les injections de la colonne vertébrale, les blocs abdominaux et pelviens, les blocs nerveux périphériques, l'échographie diagnostique et musculosquelettique, la neurosonologie diagnostique, les injections articulaires, les blocs nerveux, le traitement interventionnel des maux de tête, les procédures de stimulation et plus…

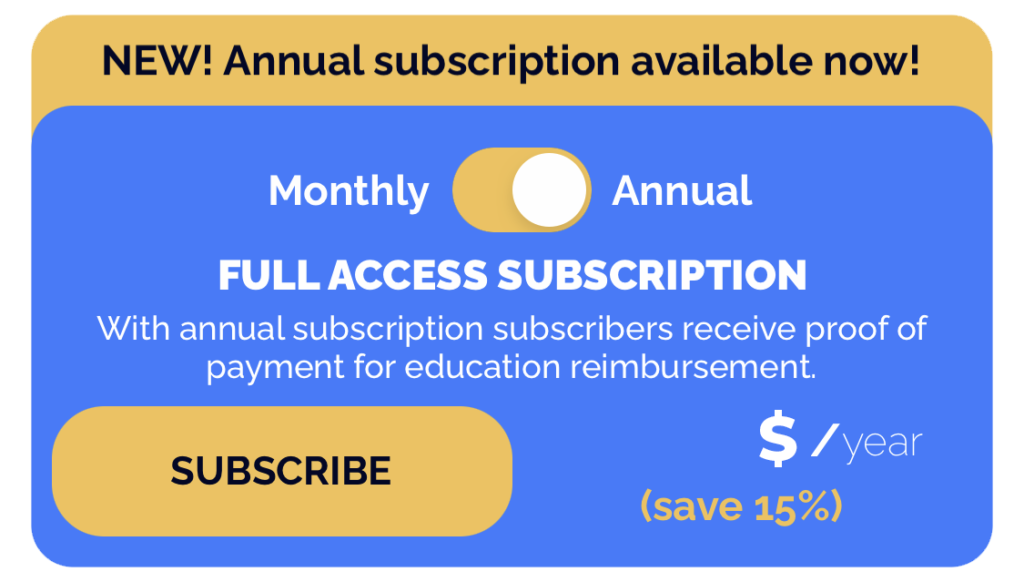

Abonnez-vous et obtenez un accès complet! Avec l'abonnement annuel, les abonnés recevront une preuve de paiement pour le remboursement de l'éducation. Vous économisez également 15% si vous choisissez l'abonnement annuel au lieu de mensuel !

Rejoignez la communauté de plus de 30,000 XNUMX professionnels dans le monde et voyez par vous-même pourquoi l'application de douleur interventionnelle guidée par les États-Unis de NYSORA est le premier et le guide le plus fiable en matière d'échographie et de blocs nerveux.

Images claires, illustrations, images échographiques, anatomie fonctionnelle et procédures MSK et douleur guidées par échographie

Examiner et effectuer des interventions interventionnelles sur la douleur chronique, y compris des injections articulaires et des procédures de stimulation guidées par échographie

Avec des techniques éprouvées de blocage de la douleur guidées par les États-Unis utilisées par les praticiens du monde entier

Basé sur la principale autorité mondiale en matière d'échographie, le livre du Dr Samer Narouze "Atlas des procédures guidées par ultrasons dans la gestion interventionnelle de la douleur"L'application de blocage de la douleur guidée par ultrasons de NYSORA décrit les techniques les plus pratiques et les plus applicables de médecine de la douleur guidée par ultrasons.